先日、佐賀にある九州のお伊勢さん伊勢神社に立ち寄ったら偶然に夏越しの大祓が斎行されていました。

誘導されて拝殿の中に入ると大祓詞、唱え詞のコピーと人形(ひとがた)・形代(かたしろ)を渡されて名前を書くように言われたので名前を書いていると初穂料(はつほりょう)をこちらに納めて下さいと三宝(さんぽう)に手を差し向けられました。

いや、のし袋持ってきてない…

どうしよう…

数秒の沈黙後、ちょっとお参りに来ました。と伝え外に出て普通にお参りして帰ることに。名前を書いた人形は貰いますと言われたので渡して帰路に…

人形に名前を書いて渡していたので後日、初穂料を持っていき小さな茅の輪をいただきました。ふぅ…

大祓(おおはらえ)とは

6月30日と12月31日に執り行われる神事で人が知らず知らずのうちに犯した罪や穢れを取り除き清めて災厄を逃れようとする厄祓い神事です。

この大祓神事は古代の法令である『神祇令』に記されており毎年6月、12月晦日に京都の朝廷で行なわれていました。夕刻ころに「夏越の祓」「年越の祓」が行なわれます。

現在行なわれている夏越大祓式では「茅の輪」をくぐり人形(人の形をした紙)に罪穢れを託し祓い清める神事として行なわれています。

全国的に神社で行なわれるようになったのは明治4年(1871)6月25日に太政官より出された布告「大祓ノ旧儀復興ノ件」と翌5年6月18日に教部省より出された「大祓ノ旧儀再興ニツキ、祓式制定ノ件」の頃からのようです。

神事終了後に人形を川に流して半年分の厄祓いが行われるとのこと。

茅の輪(ちのわ)とは

茅の輪の由来は『備前風土記』の蘇民将来(そみんしょうらい)の伝承によります。

善行をした蘇民将来(そみんしょうらい)が武塔神(むとうのかみ)(素盞鳴尊・すさのおのみこと)から「もしも疫病が流行したら悪疫除去のしるしとして茅の輪を腰につけると免れることができる」といわれ疫病から免れることができたという伝承です。

「茅の輪」とはチガヤというイネ科の多年草や藁(わら)などで作られた大きな輪のことです。

茅の輪くぐりの作法

①茅の輪の前で軽く礼をします。

②左足から茅の輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

③右足から茅の輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻ります。

④さらに左足から茅の輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

⑤その後、本殿に進み、二拝二拍手一拝でお参りします。

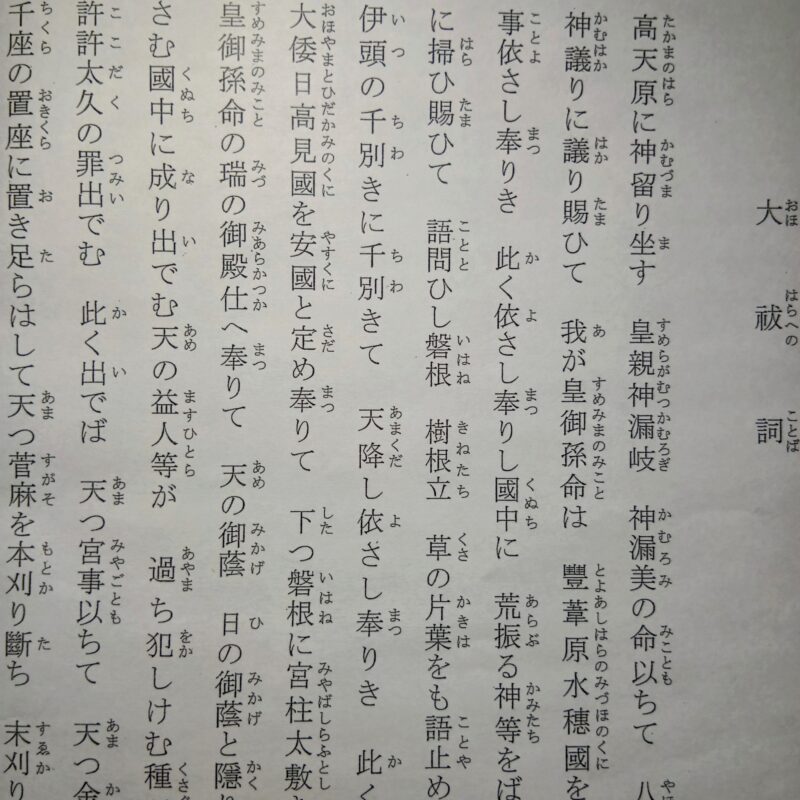

「唱え詞」

「水無月(みなづき)の夏越(なごし)の祓(はらい)する人は千歳の命のぶというなり」

夏越の祓(なごしのはらえ)の際に唱えられる言葉で「6月の夏越の祓を行う人は、千年の寿命が延びると言われている」という意味です。茅の輪くぐりの際に唱えます。

また、茅の輪くぐりの唱え詞で代表的なものは「祓へ給ひ 清め給へ 守り給ひ 幸へ給へ(はらえたまい きよめたまえ まもりたまい さきわえたまえ)」というものです。神さまにお祓いとお力添えをお願いする意味があります。

コメント