福岡県筑紫野市にある筑紫神社。

御祭神

筑紫の神【つくしのかみ】

平和・交通安全の神 筑紫の国魂

坂上田村麻呂【さかのうえのたむらまろ】

武神 勝負・競技必勝の神

玉依姫命【たまよりひめのみこと】

縁結び・子孫繁栄の神

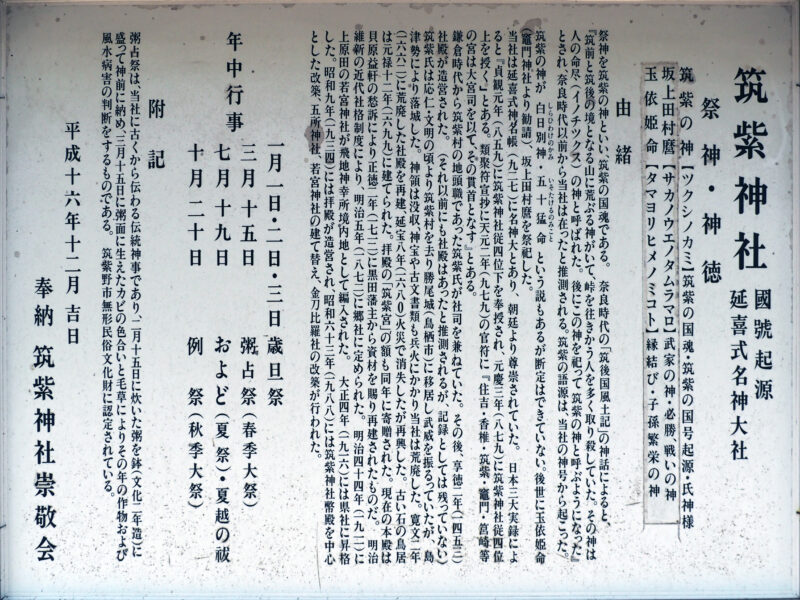

御由緒

祭神を筑紫の神といい、筑紫の国魂である。奈良時代の「筑後国風土記」の神話によると、『筑前と筑後の境となる山に荒ぶる神がいて、峠を往きかう人を多く取り殺していた。その神は人の命尽(イノチツクス)の神と呼ばれた。後にこの神を祀って筑紫の神と呼ぶようになった』とされ、奈良時代以前から当社は在ったと推測される。筑紫の語源は、当社の神号から起こった。

筑紫の神が白日別神・五十猛命という説もあるが断定はできていない。後世に玉依姫命(竃門神社より勧請)、坂上田村麿を祭祀した。

当社は延喜式神名帳(九二七)に名神大とあり、朝廷より尊崇されていた。日本三大実録によると『貞観元年(八五九)に筑紫神社従四位下を奉授され、元慶三年(八七九)に筑紫神社従四位上を授く』とある。類聚符宣抄に天元二年(九七九)の官符に『住吉・香椎・筑紫・竃門・筥崎等の宮は大宮司を以て、その貫首となす』とある。

鎌倉時代から筑紫村の地頭職であった筑紫氏が社司を兼ねていた。その後、享徳二年(一四五三)社殿が造営された。(それ以前にも社殿はあったと推測されるが、記録としては残っていない)筑紫氏は応仁・文明の頃より筑紫村を去り勝尾城(鳥栖市)に移居し武威を振るっていたが、島津勢により落城した。神領は没収、神宝や古文書類も兵火にかかり当社は荒廃した。寛文二年(一六六ニ)に荒廃した社殿を再建、延宝八年(一六八〇)火災で焼失したが再興した。古い石の鳥居は元禄十二年(一六九九)に建てられた。拝殿の「筑紫宮」の額も同年に寄贈された。現在の本殿は貝原益軒の愁訴により正徳二年(一七一二)に黒田藩主から資材を賜り再建されたものだ。明治維新の近代社格制度により、明治五年(一八七二)に郷社に定められた。明治四十四年(一九一一)に上原田の若宮神社が飛地神幸所境内地として編入された。大正四年(一九一六)には県社に昇格した。昭和九年(一九三四)には拝殿が造営され、昭和六十三年(一九八八)には筑紫神社幣殿を中心とした改築、五所神社、若宮神社の建て替え、金刀比羅社の改築が行われた。

以下由緒書きよりー

当社は、奈良時代以前から鎮座する筑紫地区で最も古い神社であり、当社の神号は筑紫の国の國號起源と謂われている。「筑紫」の名は、古事記・日本書紀の「国生み」の場面にその名が見られ、古より「筑紫」は九州全体を表す地名とされていることから、当社は九州の総社とも称されている。

「延喜式」神名帳では当社は名神大社に列せられており、高い格式の神社として朝廷より尊崇されていた。「類聚符宣抄」天元2年(979)、宗像宮に大宮司を置くことを命じた太政官符に「住吉・香椎・筑紫・竈門・筥崎等の宮は大宮司を以て貫主となす」とあり、当社はこれら大社と同じように「大宮司」が置かれていた。

現在の本殿は正徳2年(1712)に黒田藩主から資材を賜り再建された。明治維新の社格制度により、明治5年(1872)に郷社に定められ、大正4年(1916)には県社に昇格した。

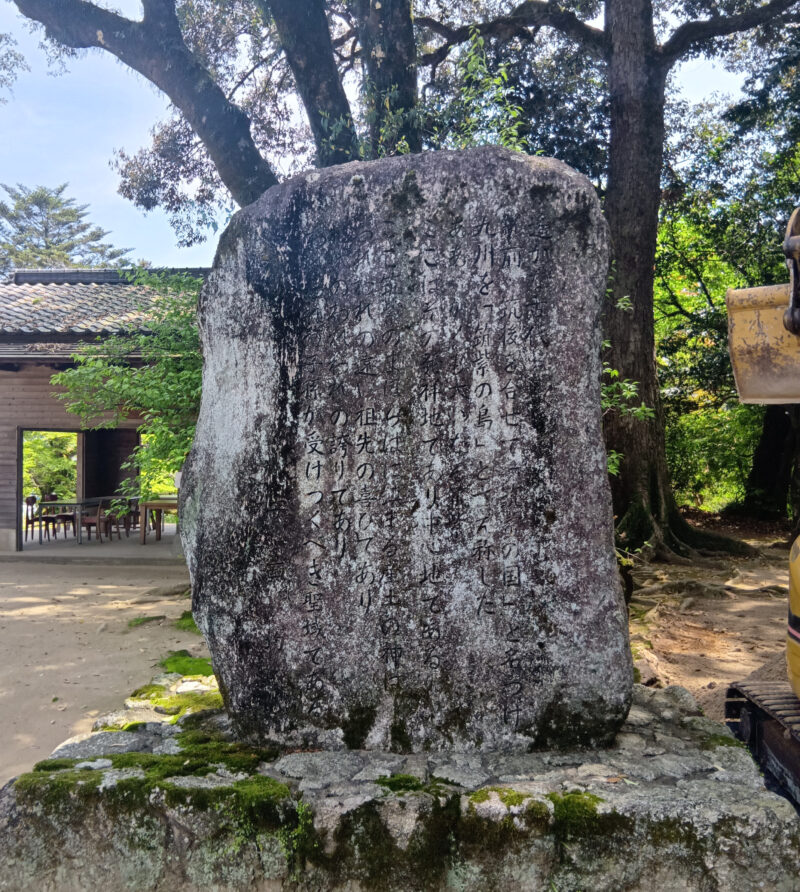

石碑

遥かな古代

筑前・筑後を合せて「筑紫の国」と名づけ九州を「筑紫の島」とさえ称した

ああ かくも大いなる筑紫

ここはその発祥地であり中心地である

ここ筑紫のまほらはに鎮まる産土の神はわれわれの遠い祖先の喜びであり現代のわれわれの誇りでありわれわれの子孫が受けつぐべき聖地である

安西均

「まほろば」

丘や山に囲まれた中央の土地

『古事記』・倭建命の思国歌に次の用例がある 「倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし」

「産土の神」

生まれた土地を守護する神の総称。古代から筑紫の神は、筑紫の国魂として国内鎮護の神である。

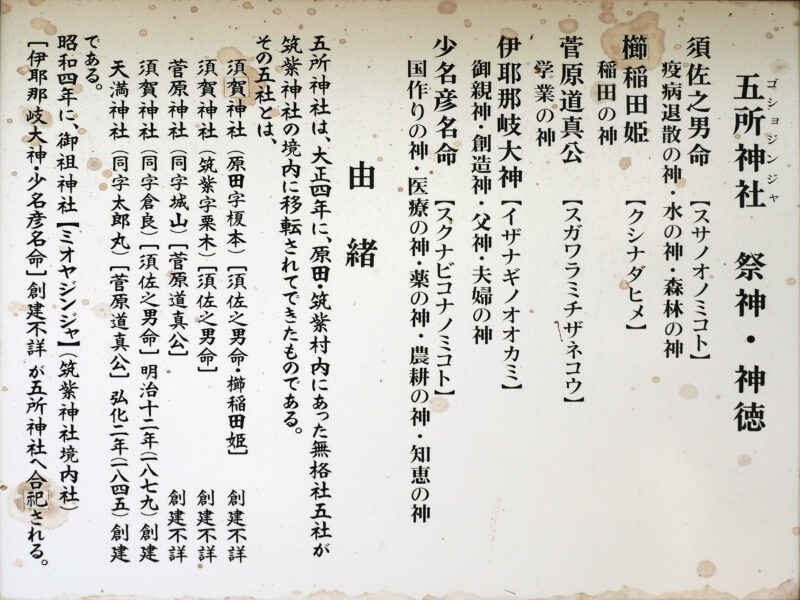

五所神社

御祭神

- 須佐之男命 : 疫病退散の神・水の神・森林の神

- 菅原道真公 : 学業の神・書道の神・文化芸能の神

- 伊耶那岐大神 : 御祖神・創造神・父神・夫婦の神

- 少名彦名命 : 稲作りの神・医療の神・薬の神・農耕の神・知恵の神

御由緒

五所神社は、大正四年に、原田・筑紫村内にあった無格社五社が筑紫神社の境内に移転されてできたものである。その五社とは、

須賀神社(原田字榎本)[須佐之男命・櫛稲田姫] 創建不詳

須賀神社(筑紫字栗木)[須佐之男命] 創建不詳

菅原神社(同字城山)[菅原道真公] 創建不詳

須賀神社(同字倉良)[須佐之男命] 明治十二年(一八七九)創建

天満神社(同字太郎丸)[菅原道真公] 弘化二年(一八四五)創建

である。

昭和四年に、御祖神社【ミオヤジンジャ】(筑紫神社境内社)[伊耶那岐大神・少彦名命]創建不詳が五所神社へ合祀される。

稲荷社

御祭神

- 宇伽之御霊大神 : 商売繁盛の神・産業興隆の神・芸能の神

石神群

そして、

福岡県太宰府市にある宝満宮 竈門神社。

御祭神

主祭神

玉依姫命 (たまよりひめのみこと) 初代天皇 神武天皇のご生母

相殿神

神功皇后

応神天皇 第15代 神功皇后皇子。

御由緒

御祭神は神武天皇の御聖母玉依姫命であります。命は、海神の女で鵜鵜草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)の妃となり五瀬命・神武天皇等四柱の御子を産まれた後御子の教養と建国の大業に心をくだきこの竃門山に登られて祈念されたと伝えられる。

降って天智天皇の御代大宰府政庁(都府樓)建立に当たり竃門山は鬼門にあたるので勅使を派遣して厳かに祭祀を行い大宰府政庁の守護神とされた。

ついで天武天皇白鳳2年(673年)神殿を創建されたのが当神社のはじまりで以来皇室の御信仰も篤く延喜式神名帳に名神大社にに列するとあり白川天皇の御代から九州二島の神と崇められました。

戦国時代に入って社殿は度々の兵火に焼かれましたが黒田長政が筑前藩主となって再築されました。

明治維新後は村社となっていましたが明治26年官小社に昇格して昭和20年まで社格を保ってきました。

お社は上宮・下宮に分かれ上宮は宝満山々頂(830米)の大盤石の上に鎮座されています。

下宮の御社殿は昭和初年に造営され現在に至っています。

古歌に「春は萌え秋は焦がるるかまどやま霞も霧もけぶりとぞみる」清原元輔と歌われ多くの歌人達に詠まれている名山である。(宝満宮竃門神社由緒より)

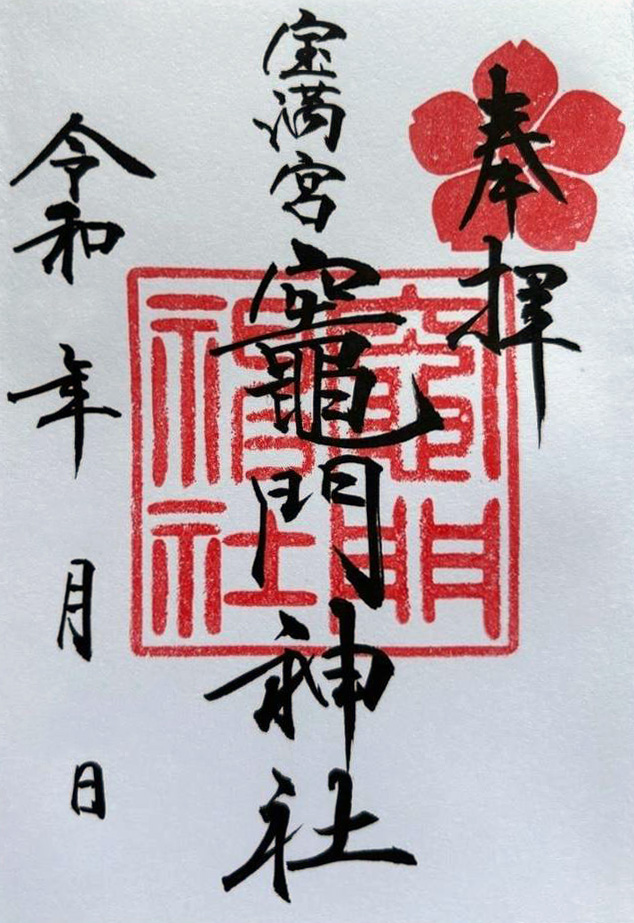

御朱印はOmairiサイトで見て↓のイメージだったのですが.…

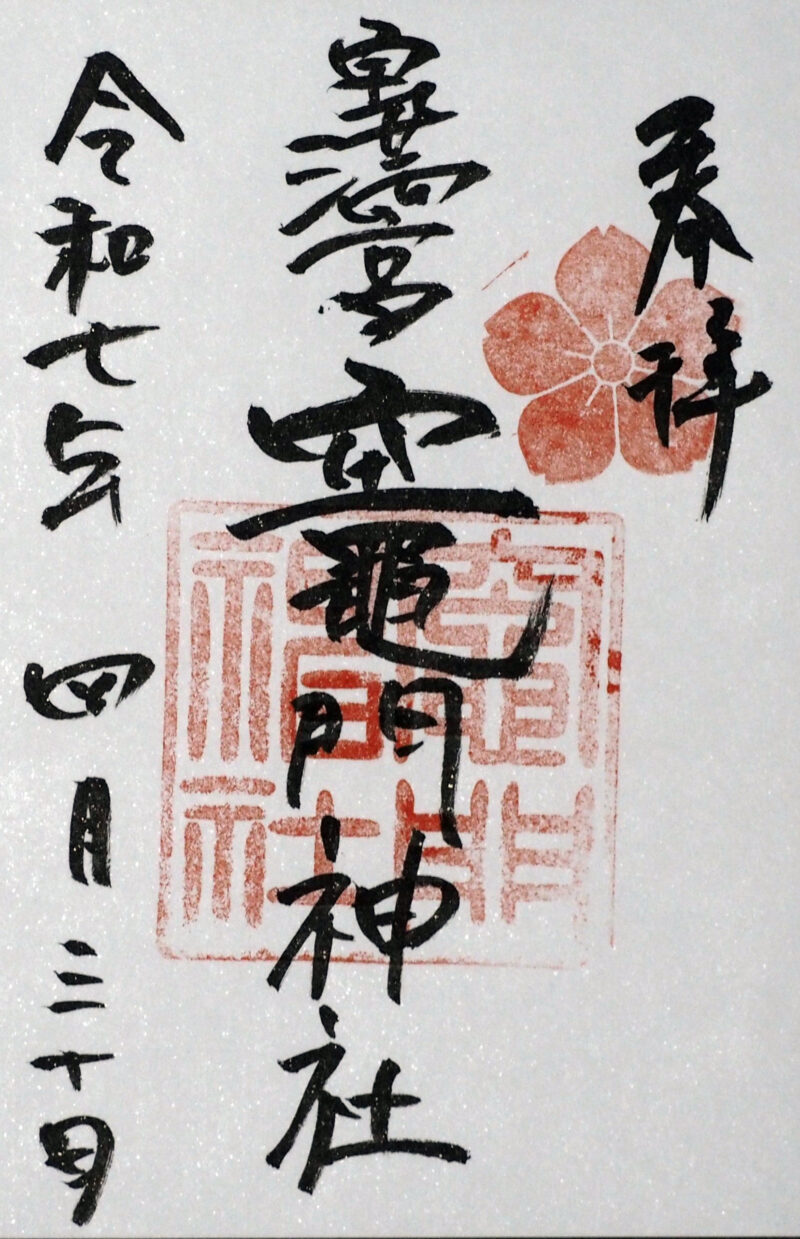

実際の御朱印↓

文字数が多くて配置が難しいのは分からなくもないけど、ノートに書いたような字だ。もう少し丁寧に書いて欲しかったな…これもご縁。…また来なはれということでしょう。

竈門神社繋がりで…

コメント