「道の駅つの」に隣接している「都農神社」…「都農神社」に隣接している「道の駅つの」…

どちらも寄ってみました。

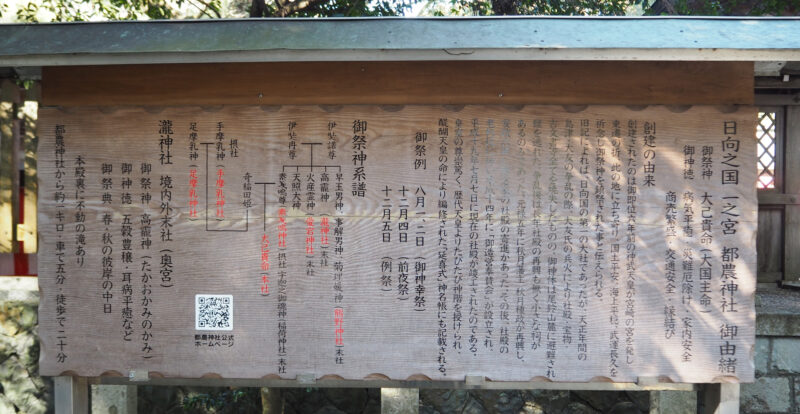

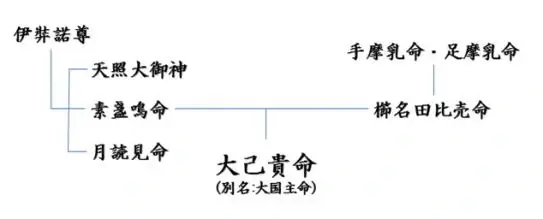

御祭神

大 己 貴 命 ( おおなむちのみこと )

( 別名 : 大国主命 )

御由緒

創建されたのは御即位6年前の神武天皇が宮崎の宮を発し東遷の折、此の地に立ち寄り、国土平安、海上平穏、武運長久を祈念し御祭神を鎮祭された事と伝えられる。

旧記によれば、日向国の第一の大社であったが、天正年間の島津・大友の争乱の際、大友氏の兵火により社殿・宝物・古文書等全てを焼失したものの、御神体は尾鈴山麓に避難され難を逃れた。争乱後は長年社殿の再興も無く小さな祠があるのみであった。元禄5年に秋月藩主 秋月種政が再興し、安政6年には篤志家の社殿の寄進があった。その後、社殿の老朽化に伴い平成14年に「御造営奉賛会」が設立され、平成19年7月7日に現在の社殿が竣成されたのである。

天孫ニニギノミコトの降臨に始まる日向神話は初代神武天皇が日向を船出し熊野から吉野を経て大和平定への途についたという「神武東遷」の物語をもって幕となります。美々津は古くから神武天皇の船出の港とされていますが「古事記」、「日本書紀」には港の場所の記述はないことから、これは神話というよりも伝承としての話と思われます。

宮崎県内の東遷ルート

神武東遷の伝承を宮崎県内からみると、その始まりは神武天皇が御降誕された地、高原町狭野の皇子原(狭野神社の境外末社の皇子原神社)ということになります。幼名を狭野尊(狭野丸)といった神武天皇は成人して現在の宮崎神宮(宮崎市)近くに居を移されました。やがて兄の五瀬命と相談の後、東遷の途につきますが、このルートは現在の宮崎市から陸路を北上し都農町を経て美々津の港(立磐神社)へ向かうというものでした。都農町にある矢研の滝は神武天皇が立ち寄られ矢を研がれたところと伝えられ、日向国一の宮である都農神社は国土平安、航海安全を祈願したことが創建の由来となっています。そのほかに湯浴みをしたり、腰掛けて身を休めたりした場所も残っているようです。

後に神武天皇が治めることになる大和国の一の宮「三輪神社」と日向国一の宮「都農神社」の絡みで、三輪神社に祭られる大物主神と都農神社の祭神である大国主神(おおものぬしのかみ)は同一神と考えられています。古代日向と畿内の交わりを示すかのように都農神社の氏子には三輪の姓を持つ人が多いそうです。

なんか…ごちゃごちゃしてきた…

コメント