佐賀県佐賀市にある與止日女神社。

御祭神

與止日女命 (よどひめのみこと)

與止日女命は「八幡宗廟(応神天皇)の叔母、神功皇后之妹」であります尊い神様でございます。また他の一説によるとこの祭神は豊玉姫命(竜宮城の乙姫様で、神武天皇の御祖母神)と同一の神様であるとも伝えられています。水神、農業の神として、またなまず治癒の神として信仰されています。

予等比神 『三代実録』

淀姫命 『特撰神名牒』

与止比女神 『明治神社誌料』

石神世田姫 『肥前国風土記』

豊姫(ユタヒメ) 『神名帳頭註』

御神徳 海の神、川の神、水の神として信仰され、農業をはじめ諸産業、厄除開運、交通安全の守護神

御由緒

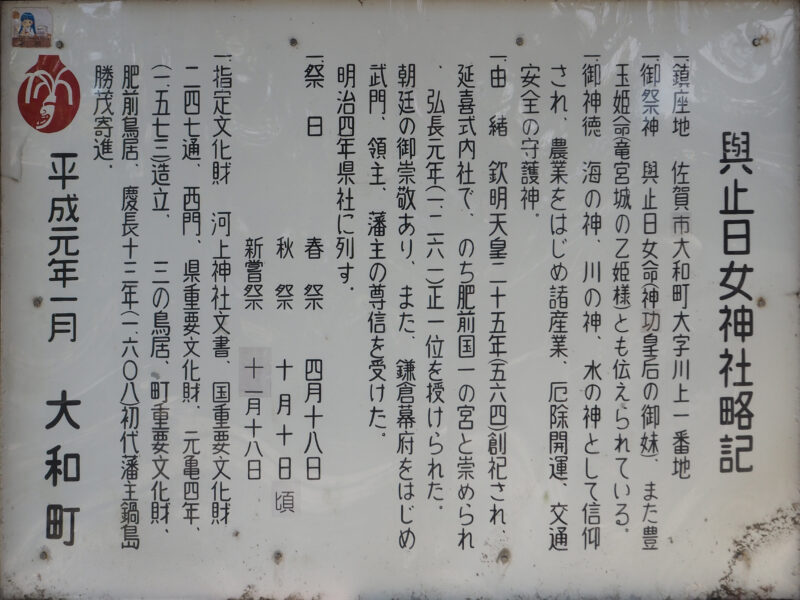

欽明天皇二十五年(564年)甲申冬十一月創祀され、延喜式内社で、二条天皇應保の頃(1161年)肥前国一の宮とされ、亀山朝の弘長元年(1261年)正一位を授けられた。

朝廷の御崇敬あり、また、鎌倉幕府をはじめ武門、領主、藩主から肥前国鎮守一の宮として篤く尊信を受けた。別名河上神社、俗に「淀姫さん」とも呼ばれている。

明治四年県社に列す。

欽明天皇25年(564年)甲申冬11月朔日創祀され、朝廷の御崇敬篤く「日本三代実録」・「延喜式」・「大日本一宮記」・「神社考」其の他の諸書に載せられています。貞観2年(860年)従五位上に、さらに同15年には正五位下に進められ、延喜の制小社に列して祈年の国幣に預かりました。のち二条天皇應保の頃(1161年)には肥前国一の宮とされ、亀山朝の弘長元年(1261年)正一位を授けられました。このようにして一国宗祀の主要な地位を占め、5月、8月の神事に際しては、国衙の役人による奉仕がありました。

鎌倉時代に入ると、院宣並びに「関東御教書」を賜り、肥前一箇国平均の課役により社殿の造替遷宮を行いました。後醍醐天皇元亨二年には後宇多院の院宣並びに幕府の御教書を賜って、本殿以下の造替を行い、8月29日に遷御の儀が執り行われました。

社領も、付近一帯の地にわたり、四条天皇仁治年間(1240年)には、270余町の神佛事料免田を、更に伏見天皇正應年間(1288年)には、13,470余町の造営免田を有するに至りました。室町戦国時代には、地方豪族、武門、領主、藩主から、肥前国鎮守一宮として篤く尊信され、しばしば、神領の寄進、公文書、祈願等がなされた事は、その蔵する多数の古文書、或いは鍋島家の文書から知ることが出来ます。こうして社領として田畑350町を保持しました。

別名河上神社、俗に「淀姫さん」とも呼ばれている。旧社格県社(明治4年)。戦前、国幣社昇格を目指しましたが、終戦後の制度廃止により実現しませんでした。

(御朱印を頂いた際の由緒書より)

「一宮」とは…

律令の時代に諸国ににおいて最も崇敬された神社です(「肥前」、「肥後」など)。朝廷や国司が制定したのではなく諸国において由緒の深い神社、崇敬の篤い神が一種の序列をなし、その最上位に位置づけられた神社が一宮とされました。

平安時代、肥前国では田島坐神社(現 田島神社)が安全航海の神として崇敬され神階も與止日女神社より上で『神名帳』では肥前国唯一の大社に列していました。

しかしながら遣唐使の廃止もあって、その地位は低下し代わって中世以降は国衙に近い與止日女神社の地位が高まり肥前国一宮として崇敬されたといいます。

大楠の由来

日本武尊巡り幸し時樟の茂り栄えたるを覧まして勅りたまえし、「此の国は栄の国と謂ふべし」とのりたまひき、因りて栄えの郡といひき。後に改めて佐嘉と号く。 新風土記より

今からおよそ370年前明国の僧如定はこの大クスをみて「珍しい大木である。大唐四百余州広しといえども恐らくかかる大木は見られまい」と驚嘆したという。鍋島初藩主勝茂はこれを聞いて、かかる名木があれば、周囲に高く石垣を築かせ国の霊木として保護したとあるから、今の石垣がそれであろう。大楠の大きさは、高さ30メートル余幹の周りは、27メートル、弓の弦を十五筋繋いでもなお足りなかったといわれるほどの大木であった。昔から御神木として、人々はこの木を拝んでいたという。1813年落雷により火災、今に及んでいる。

河上神社金精さん由来記

自然石又はこれに人工を施した男根、女陰の 形をしたもので男性、女性の象徴を神として祭 ったのが古い昔から日本の特に僻地山村に多 く見られるようである。金精さまは本来性の 神で、それが生産神となり所によっては邪悪 の神を塞ぐ塞神としても祭られた。形からみて 初め、庶民の縁結びの神、性病平癒祈願の神、 子宝の神として信仰があった。

その昔神功皇后三韓征駐の折り当地におとど まりんあされし妹君の与止日女様が子宝に恵ま れぬためにひそかに館の一隅にあった男根の 自然石に肌をふれて子宝を願ったところ、色 あくまで白く、きめこまやかにして玉の如き 子供が授かったという。以来金精さんとして 河上神社の一隅に安置してありましたが今度 皆様の要望により一般に公開致します。

口碑・伝説

当地では、なまずを淀姫さんの御眷属(お使い)といって食べません。「肥前風土記の」川上の神の条に「或いは人其の魚を畏むものは殃無く、或いは人捕り食へば死ぬこと有り」とあり、その魚がこのなまずになったのではないかと思われます。

淀姫(與止日女)神社の縁起

淀姫さんの氏子にはなまずを食うてはならぬという掟があり、食えば腹が痛むといわれている。

その昔、川上川には魚もたくさんいたが「かなわ」といって、まむしが年を経て変化したという怪物がいた。夜更けになって官人橋を渡ると、この「かなわ」に襲われて死んでしまうので、土地の人はこの得体の知れない怪物に恐れおののいていた。

ある夜、2人連れの親子が舟に乗って川魚をとり始めたが、思いもよらぬ大漁なので、時のたつのも忘れて夢中で漁をしていた。ところが突然火の玉のようなものが舟へ近づいてくる。あっ、これが日ごろ聞いていた「かなわ」だと思った途端、2人ともびっくり仰天して気絶してしまった。

それからどのくらいたったか、ふと気づいて辺りを見ると川岸に30cm余りの大なまずが死んでいた。恐ろしく腹がふくれているので、2人は恐る恐るなまずの腹を切り開いてみると、まさしく「かなわ」をのみ込んでいた。

さては、このなまずが危ないところを助けてくれたのかと感涙にむせび、このことを村人に告げ、ねんごろに葬ったうえ、今後はどんなことがあっても決してなまずを捕らない、なまずは食わないと淀姫神社に固い誓いを立てたという。

また、なまずは淀姫さんのつかい(従者)だから食わないという伝えもある。

出典:大和町史(佐賀県佐賀市)

阿蘇地方(阿蘇市・御船町・嘉島町・南関町)にも「なまず」を食べない風習がある土地があるけど、似たような感じかな?こちらとか。

食べると美味しいらしいけど、今の時代「なまず」を食べる人少ない気が…

昨年、鯉のぼりの吹き流し観に来てお参りしたけど、神社の方のブログを書くことになるとは…

巨石パーク

佐賀市大和町川上峡の近くにある巨石群をテーマにした公園です。

肥前国一の宮「與止日女神社」の御神体(磐座・造化大明神(與止日女神社上宮))と考えられている巨石群がそびえる場所までは駐車場がある登山道入口から約20分で到着します。登山道沿いに次々と現れる巨石は、烏帽子(えぼし)石、誕生石、屏風石などそれぞれにいわれがあり2時間程度の登山で巨石めぐりが楽しめます。

コメント