って歌うCMがあったなぁ…ちょっと行ってきました。

福岡県朝倉郡にある大己貴神社(おおなむちじんじゃ)。

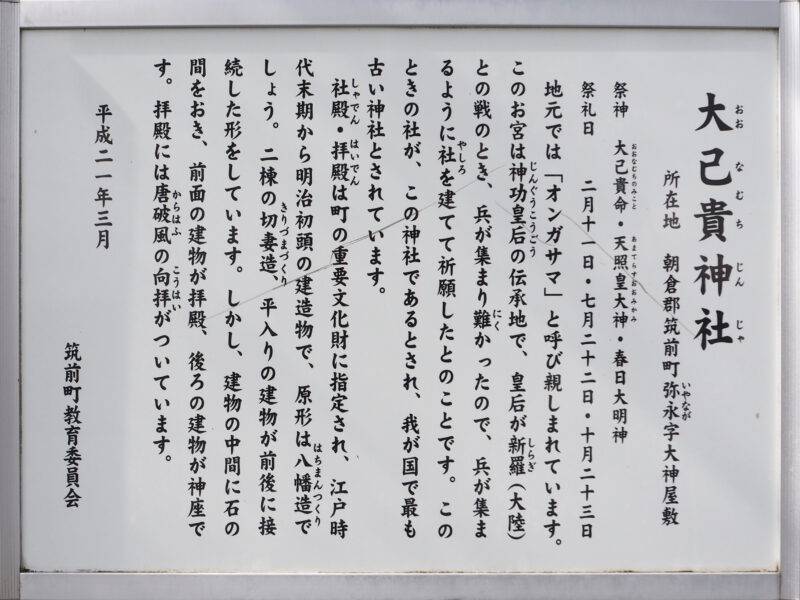

福岡県朝倉郡筑前町(旧三輪町)弥永にある大己貴神社。我が国で最も古いといわれている神社のひとつです。

神功皇后が新羅討伐の兵士を集めるために太刀・矛を奉納し願いを立てた、戦勝を祈願したという言い伝えがある古社。

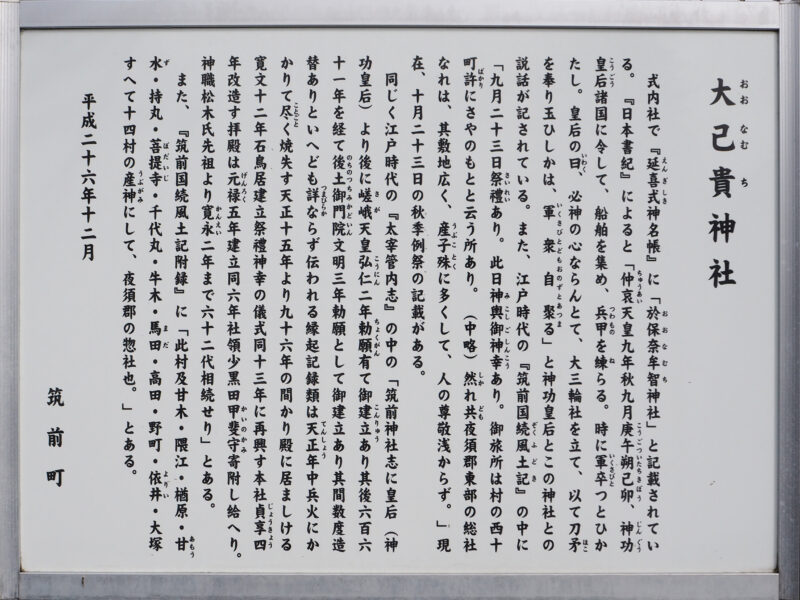

また、邪馬台国-朝倉説の重要な神社といわれています。

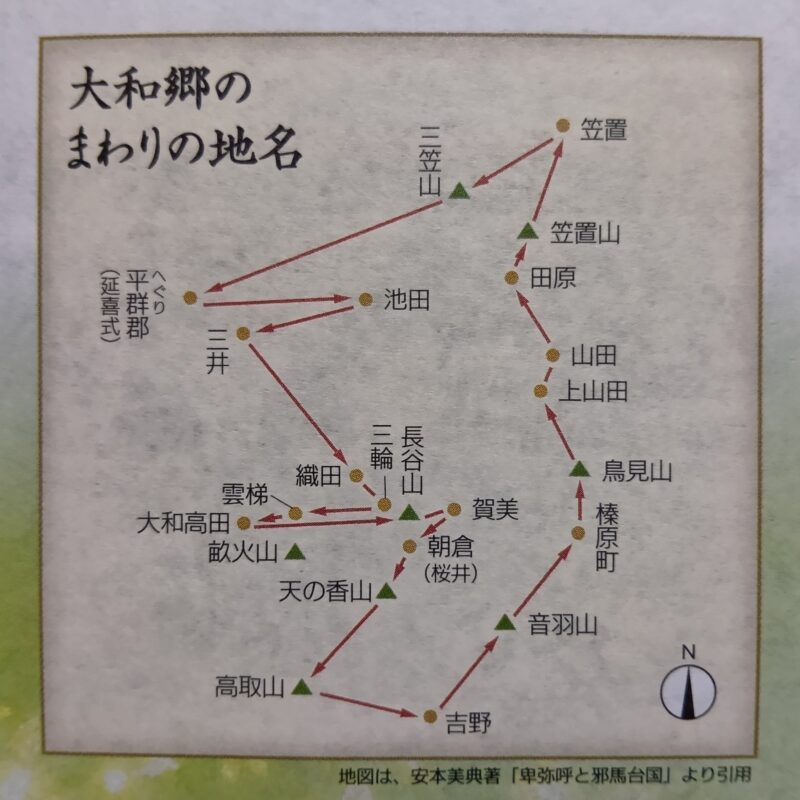

「福岡県筑前町弥永の大己貴神社付近」と「奈良県桜井市三輪の大神神社(おおみわじんじゃ)付近」の地名や地形も偶然とは思えないほど酷似しており、未だ決着していない邪馬台国論争の歴史のピースを感じることができるかも?

ご祭神

大己貴命

天照大御神

春日大明神

由緒略記

大己貴神社の歴史は古く、日本書紀(西暦720年)を始めとする歴史書他多数に記載されています。その由緒の始まりは、第14代仲哀天皇9年(西暦200年頃)とされています。

また、927年制定の法令書『延喜式』巻十〔神名帳〕には筑前国の11社のうちの1社に数えられ、他は現在の(1)宗像大社(2)織幡神社(3)筥崎宮(4)住吉神社(5)志賀海神社(6)志登神社(7)筑紫神社(8)竈門神社(9)麻手良布神社(10)美奈宜神社であり、古くより大変由緒のある神社であります。

西暦200年頃〔仲哀天皇9年〕神功皇后が、現在の朝倉市(秋月)野鳥のあたりで勢力を持っていた豪族「羽白熊鷲(はじろくまわし)」を征伐後、新羅征討を起こすにあたり兵を募ったが集まらず困っていたところ、大神社“おおみわのやしろ”(または大三輪社と記載し)を建て、太刀や矛を奉納したところ、兵が集まったと『日本書紀』に記載されています。

地域の方々から親しまれる『おんがさま』のご由緒

当神社の古名『大神社』は”おおみわのやしろ”と読むのは難しく、地域の方々は当神社を漢字そのままに”おおがみさま”と読んでいました。

それが時を経て訛って”おんがさま”と呼ばれるようになりました。

地域の方々は『おんがさまに参ってこよう』『おんがさまでまつりがあるよ』といった具合に親しまれています。

幸神「さえのかみ」と読み、夫婦和合、子宝祈の神様とする説と、「しゃちがみ」と読み、狩猟の幸運を授けてくれる神様という説があるそう。

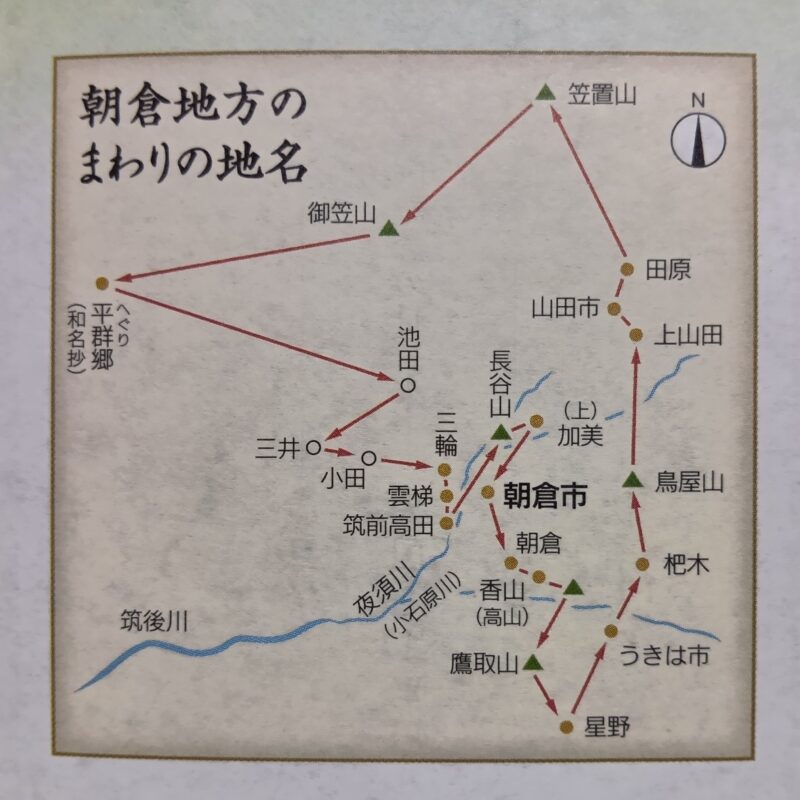

朝倉地方のまわりの地名

朝倉から大和地方へ政権が移動したのでは…

大和郷のまわりの地名

パンフレットより抜粋しました。

地名に歴史の断片が残っていることが多いような気がするけど、夜須郡大三輪村…三輪村…三輪町…朝倉郡筑前町と市町村合併により名称が変わり歴史が薄まってる?

こういうのをみてくると、出雲大社の大国主命の御神座が西向きなのは故郷を偲んでいたのでは…なんて思ったり…

大国主大神には、「大己貴神(おおなむちのかみ)」、「大物主神(おおものぬしのかみ)」、「八千矛神(やちほこのかみ)」、「大国魂神(おおくにたまのかみ)」、「顕国魂神(うつしくにたまのかみ)など多くの御神名があります。

「歴史は勝者によって書かれる」(ウィンストン・チャーチル)ということでしょうか…

近くにあったので寄ってみました。

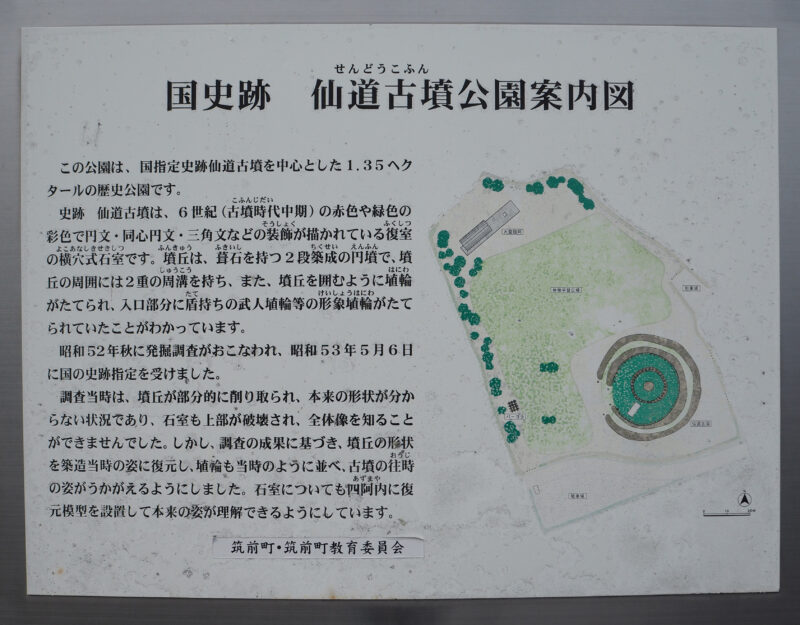

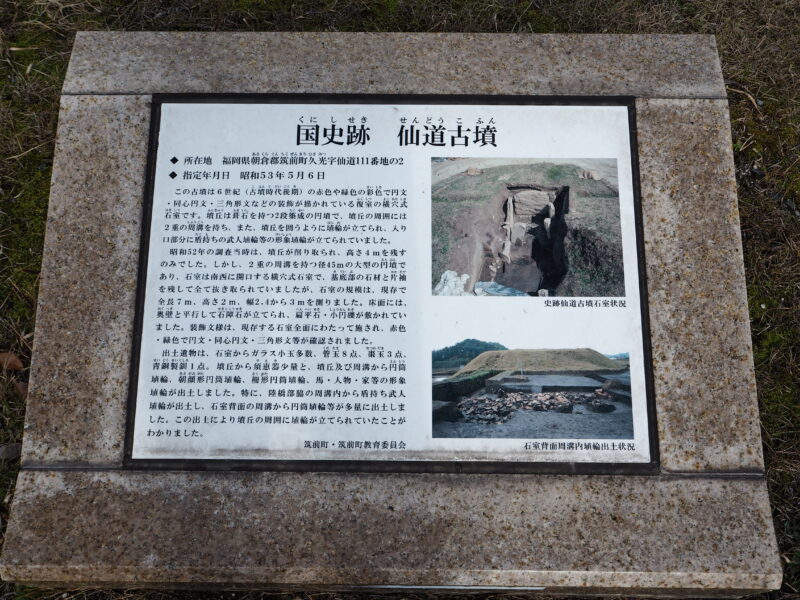

国史跡 仙道古墳

6世紀の2段築成の円墳で石室の幾何学文の装飾が描かれている。

2重の周溝を持つ2段築成(ちくせい)の円墳で、径49m、墳丘(ふんきゅう)径35m、高さは復元前2.5m。内部主体は、複室の横穴式石室で玄室の腰石(こしいし)部のみ残っていて、残存している石室の全面に赤・緑色で〇・◎・△の幾何学文(きかがくもん)の装飾(そうしょく)が施されている。

また、墳丘や周溝から盾持武人(たてもちぶじん)埴輪などの形象(けいしょう)埴輪や円筒埴輪・朝顔形円筒埴輪・柵形(さくがた)円筒埴輪が多量に出土した。

毎年、秋に装飾石室の一般公開が行われているようです。

公園ではパークゴルフを楽しまれていました(^^)古墳に興奮…

コメント