宇佐神宮に行った際、ガイドさんに声をかけられ話を聞いてから歴史的背景が気になり始めて行ってきました鹿児島県霧島市の和気神社(和氣神社) 。

和気神社

御祭神:和気清麻呂公命

御神号:護王大明神

由緒

奈良時代の末、神護景雲3年(769)宇佐八幡神託事件(弓削道鏡による皇位窺覦の事件)に際し和気清麻呂公は、勅使として、宇佐八幡宮の御神前に祈り戴いた真の御神託を復奏し道鏡の野望をくじかれたが、道鏡の怒りを買い大隅の国に流される。

嘉永6年(1853)薩摩藩主島津斉彬公は日隅二州巡視の折霧島山下、犬飼滝付近に籠を駐め、手づから一樹の松を手植え、その後八田知紀に命じて和気公の遺跡を精査せしめる。この結果現地中津川犬飼滝付近と確定された。

昭和14年和気清麻呂公精忠顕彰会が発足し、県社和気神社創建の請願を重ね、昭和16年5月6日創立許可下る。爾来この日を例祭日とする所以である。

昭和18年起工。21年3月鎮座された。

……………………………………………………………………………………………………………………

清麻呂公がこの地に流された時、姉の広虫(法均尼)も備後国に流されました。その地において清麻呂の雪寃(せつえん)を祈願したと伝えられる「御調八幡宮」が広島県三原市にあります。

和気神社は安楽温泉の東、犬飼の滝の西側に鎮座しており、入り口には「和気清麻呂公と猪」が描かれた日本一大きな絵馬があります。

「宇佐八幡神託事件」で道鏡の怒りをかった清麻呂公は「別部穢麻呂(わけべのけがれまろ)」と改名させられ大隅国のこの地へ配流されました。どのような思いで過ごしていたのか?…と思いに耽りつつ参拝しました。

社務所で御朱印を拝受した際に頂いた由緒書からー

宇佐八幡宮の神教(神の神託)

「わが国家は開闢より以来、君臣定まれり。臣をもって君となすこと未だこれあらざるなり。天つ日嗣は必ず皇緒を立てよ。無道の人はよろしく早く掃い除くべし。」(『続日本紀』神護景雲3年9月巳丑条)

宇佐八幡宮の真の神託は清麻呂公の信念の表れである。また、身の危険をも顧みないという覚悟が大神に通じた、と解することもできる。

和氣清麻呂公と和氣の霊猪

和氣清麻呂公は神護景雲3年(769)皇位を奪おうとした僧弓削道鏡の野望を宇佐八幡宮のご神託を奏上することにより一挙にくじいた。 そのため清麻呂公は道鏡の恨みを受け、大隅国(今の鹿児島県)に追いやられることになった。その途中、御礼に再び宇佐八幡宮に参詣しようと、豊前国(今の大分県)の海岸から陸路、神輿を進められた。 すると、どこからともなく約300頭の猪が突然現れて、公の神輿の前後を守りながら八幡宮まで約10里の道を無事にご案内した(『日本後紀』巻8)による。以来、猪は清麻呂公の随神、また神使いとして崇められ、この由緒により当社では狛犬がわりに雄雌一対の霊猪を安置している。ちなみに明治32年の亥年に発行された 拾円紙幣には清麻呂公と、猪を刷り込んであり、「いのしし」と呼ばれて親しまれた。

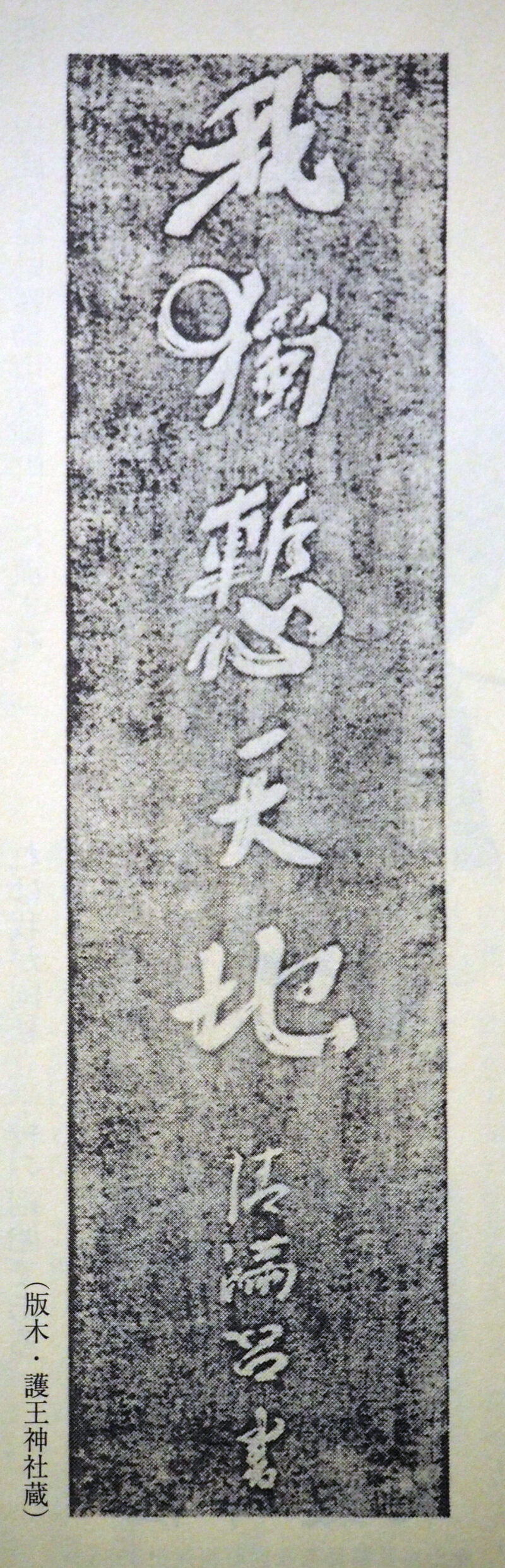

我独慙天地

この書は、和氣清麻呂公の御神筆と伝えられているもので、『我独り天地に慙づ』(われひとりてんちにはづ)と読む。

世の中の人がどうであっても自分ひとりだけは天地の澄み切った心に照らして恥じることのないように、また自粛自戒を心がけ、謙虚に正しい道を歩もうという、公の心境をよく表している。

清麻呂公は後に、平安京の造営を進め、土木治水工事や民政にも努め、また、没後、長男の広世が父の遺志として百町歩の墾田を故郷(備前八郡三十余郷)の農民に寄付した。清麻呂公はその名の通り、清らかにして私利私欲なく、誠の心を持って公事と民事に尽くした。

坂本龍馬がこの地を訪れた際には、まだ神社は祀られていませんでしたが1866年に龍馬とお龍(「日本初の新婚旅行」といわれている)は霧島山へ行く途中に近くの陰見の滝(犬飼滝)を眺めており「この世のものとは思えないほどめずらしき所なりー」と姉の乙女に宛てた手紙が残っています。

駐車場で看板は見たけど遠そうだったので今回はスルー。後で調べてみて行けばよかった…と後悔。

手紙には「䕃見の滝」と書いてありますが地元の方言が聞き取りにくかったのか『いぬかい』を『いんけん』と聞き違えたのではないでしょうか?

和氣清麻呂公の生誕の地、岡山県和気町の藤公園より没後一千二百年を記念して流謫の地である(旧)牧園町の和気公園に23種100本の藤の苗木が寄贈されたようで、4月中旬から5月上旬にかけて色鮮やかな美しい藤の花が咲き誇ります。

いのししや藤の花から「鬼滅の刃」の聖地とも…

岡山県和気町にある藤公園から藤を寄贈されていることから、ファンからみるとどちらも聖地なんでしょうね。和気清麻呂公生誕地である岡山県の和氣神社と共に。

コメント