宮崎県西臼杵郡高千穂町に鎮座する高千穂神社。

約1900年前の十一代垂仁天皇の御代の御創建で、六国史にも掲載されている国史見在社です。

高千穂郷八十八社の総社で神社本殿と所蔵品の鉄造狛犬一対は国の重要文化財に指定されています。

御祭神は瓊々杵尊をはじめとする高千穂皇神と十社大明神で武神、農産業、厄払い、縁結び、交通安全の神として広く信仰されています。

高千穂神社が階段に対して本殿が少し傾いた位置に建てられているのは参拝者がお参りを終えて帰るとき神様にお尻を向けることになるのを避けるためなのだそうです。

御祭神

高千穂皇神(たかちほすめがみ)

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)・豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

鵜鵝草葦不合尊(うがやふきあえずのみこと)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)

十社大明神(じゅっしゃだいみょうじん)

神武天皇の皇兄、三毛入野命(みけぬのみこと)とその妻子神9柱(三毛入野命の妃神である鵜目姫(うのめひめ)命と、両神の御子神である御子太郎(みこたろう)命、二郎(じろう)命、三郎(さぶろう)命、畝見(うねみ)命、照野(てるの)命、大戸(おおと)命、霊社(れいしゃ)命、浅良部(あさらべ)命)

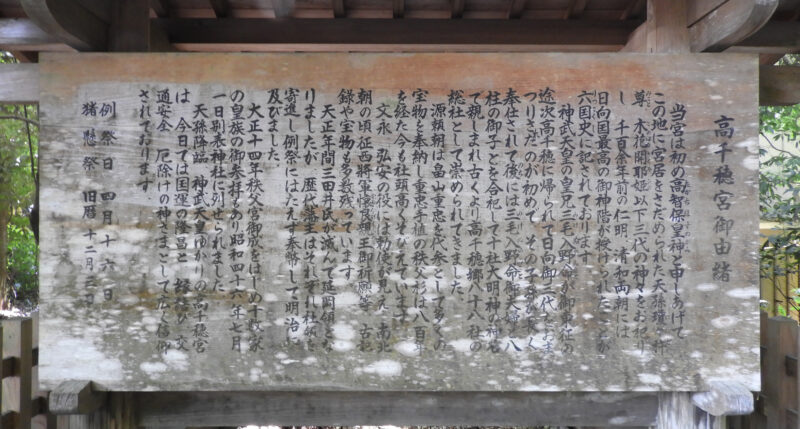

御由緒

当宮は初め高智保皇神(たかちほすめがみ)と申し上げて、この地に宮居をさだめられた天孫瓊々杵尊、木花開耶姫以下三代の神々をお祀りし、千百余年前の仁明・清和両朝には、日向国最高の御神階が授けられたことが、六国史に記されております。

神武天皇の皇兄三毛入野命(みけぬのみこと)が御東征の途次高千穂に帰られて日向御三代をおまつりされたのが初めで、その子孫が長く奉仕されて後には三毛入野命御夫婦と八柱の御子とを合祀して十社大明神の神名で親しまれ、古くより高千穂八十八社の総社として崇められてきました。

源頼朝は畠山重忠を代参として多くの宝物を奉納し重忠手植の秩父杉は八百年を経た今も社頭高くそびえています。

文永、弘安の役には勅使が見え、南北朝の頃征西将軍懐良(かねなが)親王御祈願等古記録や宝物も多数残っています。天正年間三田井氏が滅んで延岡領となりましたが高橋、有馬、三浦、牧野、内藤と歴代藩主はそれぞれ社領を寄進し例祭にはたえず奉幣して明治に及びました。

大正十四年秩父宮御成をはじめ十数家の皇族が参っておられ昭和四十六年七月一目には別表神社 (旧官国幣社) に列せられました。

荒立神社・四皇子社

本殿左側に鎮座し、猿田彦大神・天鈿女命(荒立神社)と神武天皇・五瀬命・稲氷命・三毛入野命(四皇子社)を祀る。荒立神社は明治末年に同町の村社を合祀したものであるが元の地にも復祀されている(現・荒立神社)。

他、稲荷社(事勝国勝長狭神と大年神)、門守神(祭神不詳)、八坂神社(素盞嗚命)などを祀る。

鎮石(しずめいし)

第十一代垂仁天皇の命により伊勢神宮と高千穂神社に設置された石。願いを込めて祈ることで、世の中の乱れや人の悩みが鎮められるといわれています。鹿島神宮に伝わる「要石(かなめいし)」は同神宮の社殿造営に際して、当神社より贈られたものと伝えています。

境内には、源頼朝の代参・畠山重忠手植えの樹齢約800年の「秩父杉」や、二本の杉の幹が一つになった「夫婦杉」がそびえています。この夫婦杉の周りを大好きな人と手をつないで3回廻ると幸せになるといわれています。

三毛入野命彫像

当宮の御祭神三毛入野命が霜宮鬼八荒神を退治なされたものと伝えられます。

荒振神どもを平らげ農業や産業の道を拓かれた三毛入野命は厄払いや産業の神としても深い信仰があり鬼八退治にちなんだ猪懸祭は旧暦十二月三日に行われ神道祭祀の原型をとどめた古神事として有名です。

鬼八塚は町内に三ヶ所ありその中の首塚は現在ソレスト高千穂ホテルの傍にあります。

高千穂と阿蘇に多少違った形で伝承されている鬼八伝説。

高千穂神楽

毎日午後8時~9時まで境内の神楽殿において観光神楽を奉納しています。

- 手力雄の舞

- 鈿女の舞

- 戸取の舞

- 御神躰の舞

料金(投稿時の価格)

【個人】1人 1,000円 【団体20人以上】1人 900円

※小学生まで無料

高千穂町は、神話や伝説の舞台ともなっており、訪れる人々にとっては神秘的な体験ができる場所です。

高千穂あまてらす鉄道

平成17年に台風の影響で廃線になった旧高千穂鉄道の線路をあまてらす鉄道オリジナルのスーパーカートに乗り壮大な景色を楽しむことができます。

コメント