クルスの海展望台

クルスの海は巨大な岩礁が波の侵食により東西約200m、南北約220mにわたって裂け、上から見ると十文字(クルス)の形をしています。

日向灘に面した「願いが叶うクルスの海展望台」へ続く市道、およそ460メートルの坂道が『日向坂(ひなたざか)』と命名されました。クルスの海は日向坂46の四期生のお披露目動画が撮影された場所です。

日向市の西村市長が命名を宣言。地元の木材産業振興を担っている「日向木の芽会」が日向市産のスギで制作した高さ1.5mの標柱が立っています。

展望所には訪れた方の心を清め、願いや希望を天に託すための象徴として「願いが叶うクルスの鐘」が設置してあります。

自然からくれたロマンチックな贈り物

あなたの願いが叶いますように…

展望台から見える岩場のかたちが「叶」という文字に見えること、そして、ポルトガル語で「十字」を意味する「クルス」という言葉を組み合わせて「願いが叶うクルスの海」と呼ばれるようになりました。

大御神社

御神社(おおみじんじゃ)は、宮崎県日向市にある「日向のお伊勢さま」と呼ばれている神社です。

御祭神

天照皇大御神(アマテラススメオオミカミ)

御由緒

大御神社は、皇祖天照大御神を御祭神とする古社で、創建の年月は詳らかではないが、当社に伝わる「神明記」その他の古文書によれば、往古・皇大御神・日向の国高千穂に皇孫瓊瓊杵尊を天降し給うた節、尊は当地を御通過遊ばされ、千畳敷の盤石にて、これより絶景の大海原を眺望され、皇祖天照大御神を奉祀して平安を祈念されたと伝えられ、後世、此の御殿の霊石の在りし所に一宇を建て、天照大御神を勧請し村中の鎮守と崇敬し奉ると言う。

また、神武天皇御東征の砌、大鯨を退治された御鉾を建てられたことから、鉾島と呼ばれたが、後に細島に転じたと伝えられている。

天皇はこの時、伊勢ヶ浜(港)に入られ、天照大御神を奉斎する御殿(現在の大御神社)に武運長久と航海安全を御祈願されたと伝えられ、大御神社の西に横たわる櫛の山と、東に隆起する米の山(久米の山)は、神武天皇の先鋒の天櫛津大久米命の名に因むものであると言う。

その後、当社は日知屋城主伊東氏ら歴代城主はもちろん、延岡城主、幕領代官等に尊崇され、地方の民も「日向のお伊勢さま」と呼んで崇敬し、且つ親しんできたのである。

最近ことに、御神徳を慕って県内外の参拝者が激増している。

大御神社の社名は、天照大御神の大御をいただいて社名とした、と伝えられているが、本殿に残る天保・安政年間より大正5年までの祈願木札には天照皇太神宮と記されている。

現在の社殿は、昭和13年(1938)10月に全面改築されたものであり、建物全体が直線形の木造銅板葺で切妻屋根を支える力柱を持ち、棟の両端にV字型に千木を突き出す神明造りが特徴。

本殿裏の波打つ柱状岩と相まって独特の雰囲気を醸し出し、特に海岸より観る姿は実に美しい。

設計施工は当時全国的に活躍していた宮大工・谷山武義(四国出身)で、建築資材は高千穂地方の神社の境内木(杉材)が使われている。

その後は改築もほとんどされておらず、当時の関係者の日記に立案から落成までの経緯が克明に記録されており、設計図も原本のまま、又建設中の写真も保存されている。

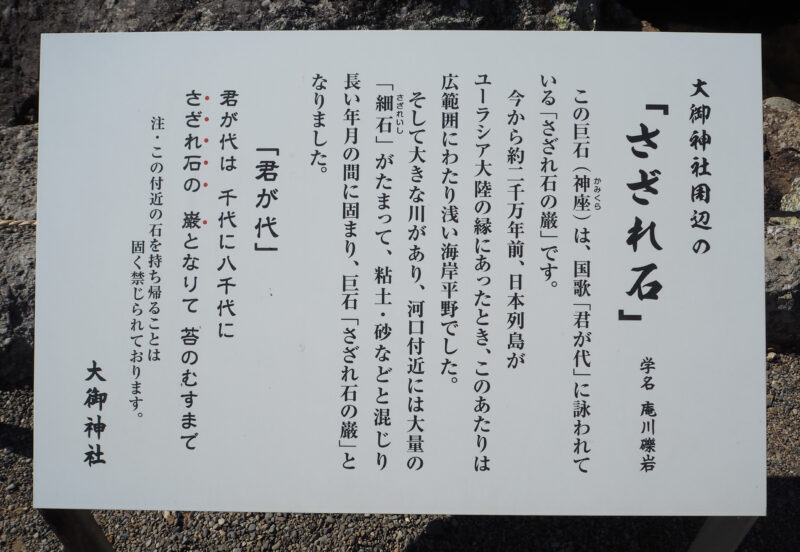

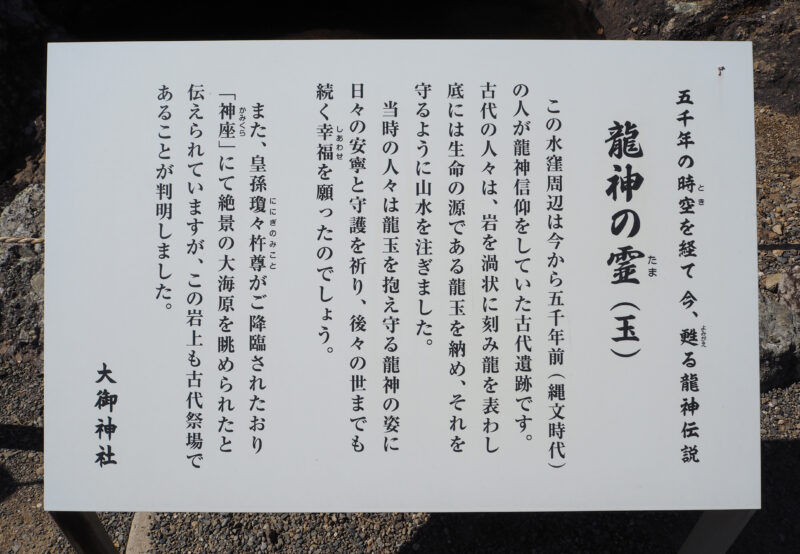

社殿の建つ柱状節理の一番南側の壁面にシュメール文字で「ジャスラ(蛇神)」と書かれていることなどから、神社、祭祀場であったと思われ、龍神信仰の地としての創始は5000年前の古代に遡ると考えられています。

鵜戸神社

千古の神秘を湛える洞窟に鎮座まします鵜戸神社は、

鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアヘズノミコト)

彦火瓊瓊杵命(ヒコホノニニギノミコト)

彦火々出見命(ヒコホホデミノミコト)

豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)

塩筒大神(シオツツノオオカミ)

五柱を御祭神として奉祀し、奉祀の年内は詳らかではないが、古くより鵜戸さま鵜戸さまと御威徳を慕われ、安産、航海安全、交通安全、厄難消除、事業繁栄の御霊験灼たかとして、御霊域をたずねる奉賽の人はいよいよ多くなってきた。

岩窟は人工的につくられたもので、御社の前に立ち入口を眺めると、昇り龍の姿を見ることができます。(立ち位置から撮ったけど…)

コメント