毎年のように初日の出を見に行っていた宮崎県宮崎市にある青島、青島神社。

ひさしぶりに行ってきました。

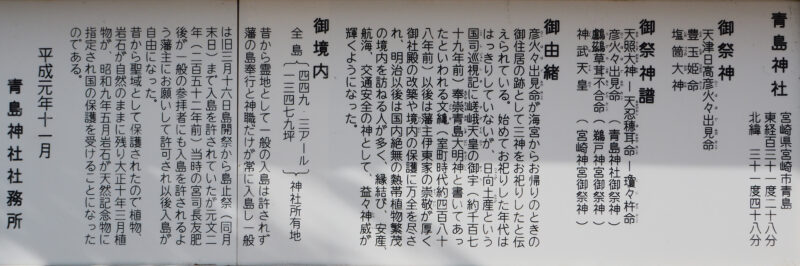

御祭神

天津日高彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)

豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

塩筒大神(しおづつのおおかみ)

御祭神系譜

天照大神―天忍穂耳命―瓊々杵命

彦火火出見命 (青島神社御祭神)

鸕鷀草葺不合命 (鵜戸神宮御祭神)

神武天皇 (宮崎神宮御祭神)

御由緒

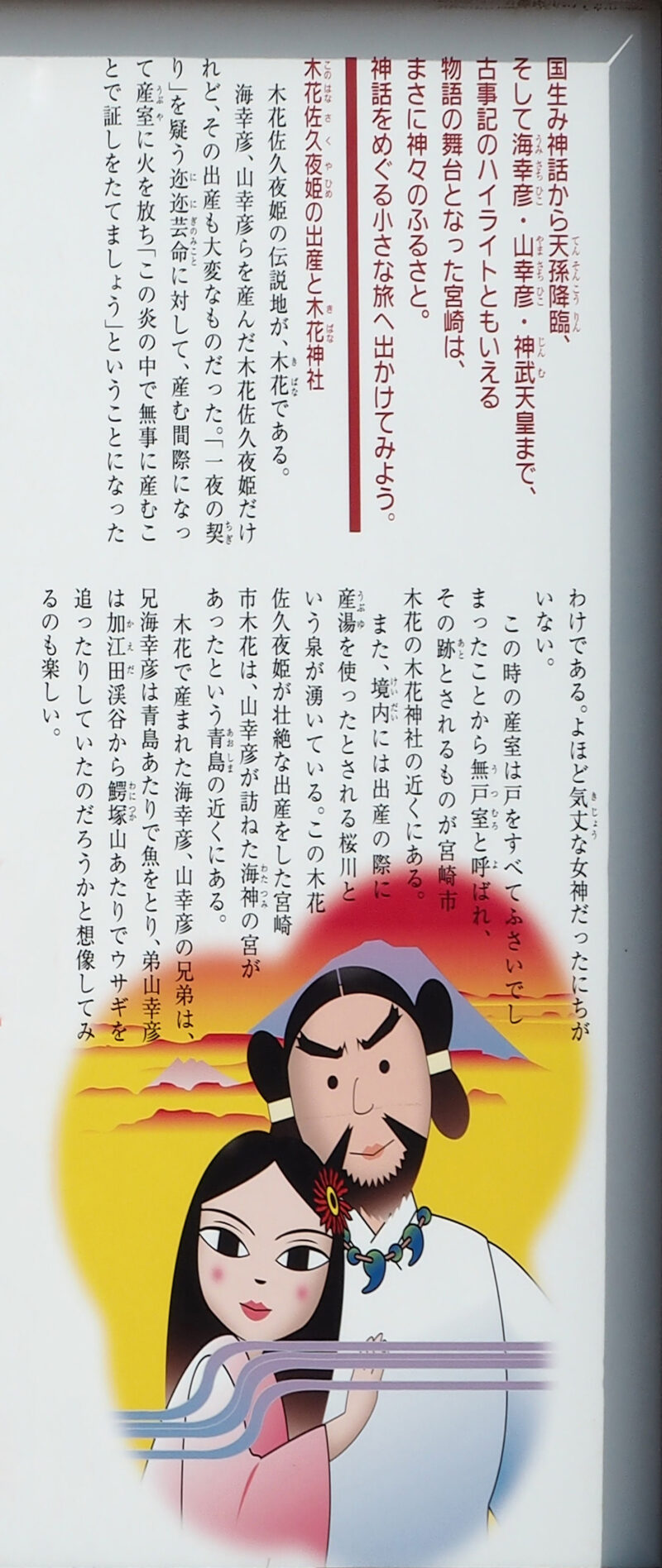

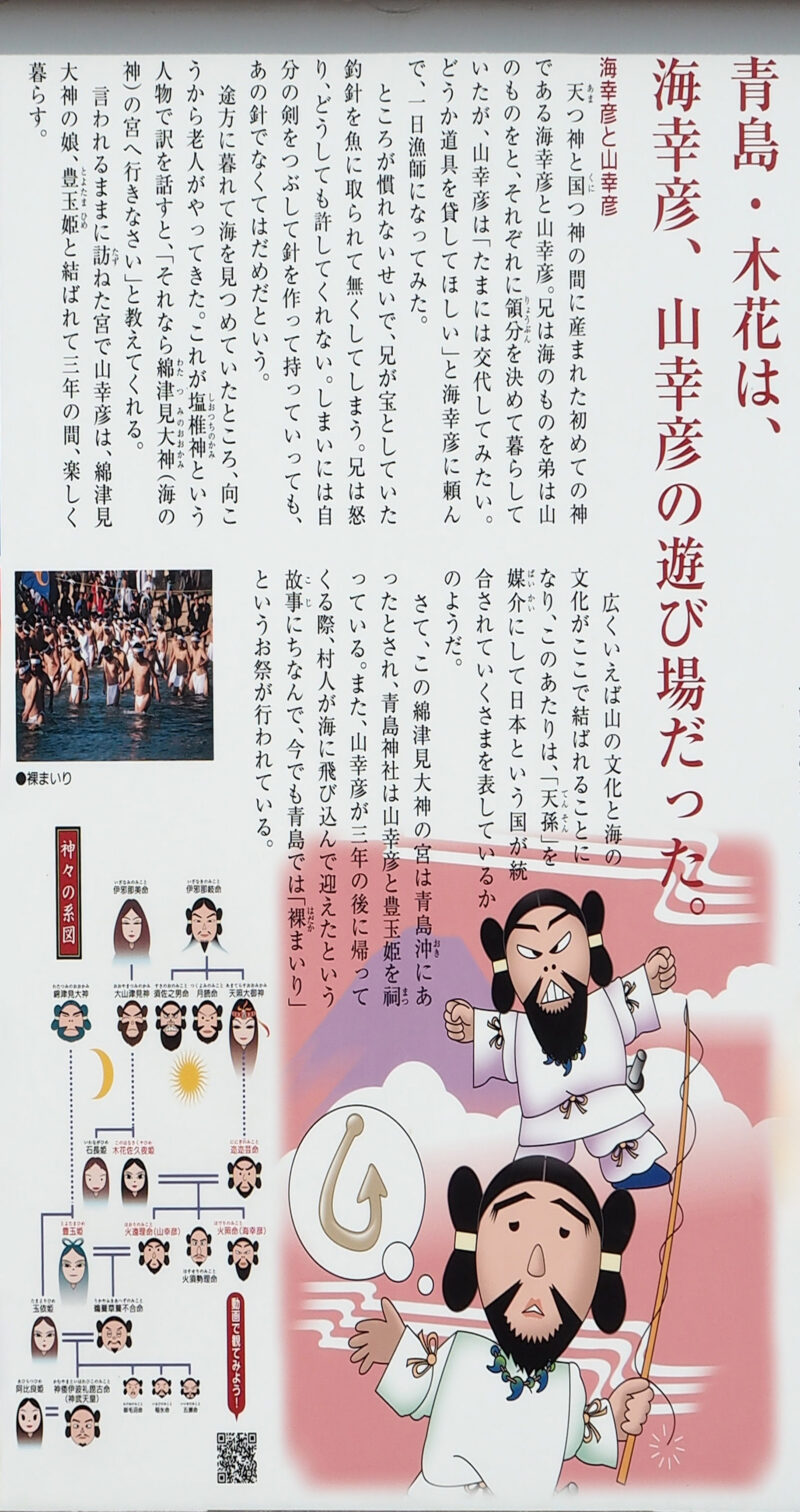

天孫瓊々杵命の皇子彦火火出見命が、海積宮から御還幸の際の御宮居の跡として三神を奉祀し御神威を今日に伝えている。奉祀の年代は明らかでないが、国司巡視記「日向土産」(平安朝)に「嵯峨天皇の御宇奉崇青島大明神」と記されてあったといわれ(約千二百年前)、文亀(室町時代・約五百年前)以降は、藩主伊東家の崇敬厚く、社殿の改築、境内の保全に力を尽し、明治以後は御祭神の御威霊を仰ぎ熱帯植物繁茂する国内絶無の霊域をたずねる人々いよいよ多く、縁結・安産・航海・交通安全の神として、御神威は益々輝き今日に至っている。

他、境内神社として

海神神社

御祭神名

豊玉彦命(とよたまひこのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

石神社

御祭神名

彦火瓊瓊杵命(ひこほのににぎのみこと)

木花咲屋姫命(このはなさくやひめのみこと)

磐長姫命(いわながひめのみこと)

御祖神社

青島神社氏子神徒の祖霊

並びに氏子戦病死者の霊を祀る

元宮

青島神社の元宮と伝えられ丁度青島の中心部に位置します。

元宮跡から弥生式土器、獣骨などが出土し古い時代から小祠があり祭祀が行われたものと推定されます。

ここ青島は七百万年前の隆起海床に貝殻が堆積してできた島で別名「真砂島」ともいいます。

古代万葉の人々は和歌の中で「濱の真砂」と詠み、数多い貝殻の中から自分の心情に合った貝を探し、それに想いと願いを込めました。

青島では貝の中でも特に「タカラガイ」が真砂と呼ばれ大切にされてきました。

神社前の浜辺にて真砂を探し自身の想いと願いを込めて波状岩にお供えすると悠久の時を刻み続ける元宮の地であなたの想いは静かに息づくかも?

綿津見の浜の真砂を数えつつ 君が千年の在り数にせむ

弥生橋は青島と青島海岸を結ぶ橋です。大正9年(1920)3月に皇太子殿下(昭和天皇)がお越しになられたのを機に木橋に架け替えられ、現在の橋は昭和53年(1978)に架け替えられたものです。弥生橋の名前は、木橋に架け替えられた当時のお歌所の入江為守所長の提案によって三月弥生にちなんで付けられました。

この山幸彦の物語は、海中で暮らすことや贈り物をもらって帰ることから「浦島太郎」の元ネタになったといわれています。

コメント