以前伺った際に、お参りした直後に土砂降りになって暫く勅使殿で雨宿り…そんな思い出の鹿児島県霧島市にある霧島神宮。

令和4年2月9日(水)の官報告示により霧島市所在の「霧島神宮本殿、幣殿、拝殿」が国宝に、「鹿児島神宮本殿及び拝殿、勅使殿、摂社四所神社本殿」が重要文化財に指定されました。「霧島神宮登廊下、勅使殿」については、これまでどおりの重要文化財です。

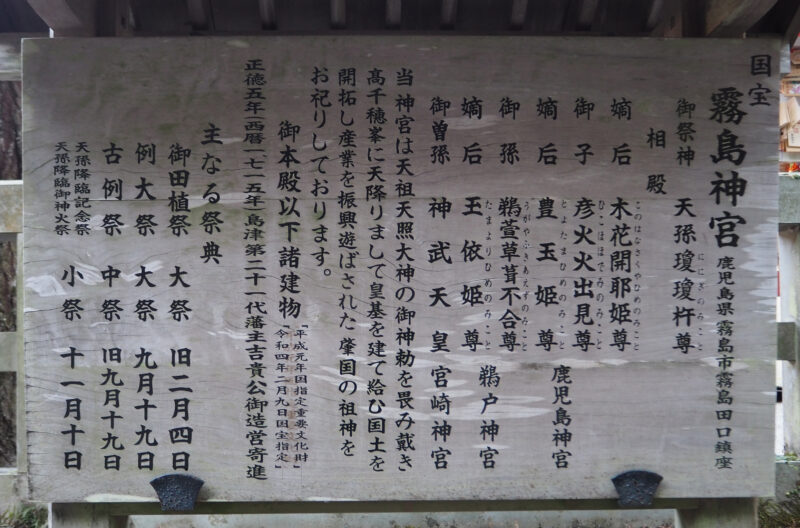

御祭神

天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊(アメニギシクニニギシアマツヒダカヒコホノニニギノミコト)

相殿神

木花咲耶姫尊(このはなさくやひめのみこと)

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

豊玉姫尊(とよたまひめのみこと)

鸕鷀草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)

玉依姫尊(たまよりひめのみこと)

神倭磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

御由緒

当神宮は天祖天照大神の御神勅を畏み戴きて三種の神器(皇位の御璽)を奉持し、高千穂峯に天降りまして皇基を建て給うた肇国の祖神<天孫瓊瓊杵尊>をお祀りしているお社です。

旧記によると欽明天皇の御宇(西暦五四〇年)、はじめ高千穂峯のほど近く脊門丘(せおと)に社殿が建立されたが、その後たびたび噴火炎上し幾星霜を経て今から五百年前現在の社地へ御鎮座になりました。

いまの御社殿は第二十一代藩主島津吉貴公が正徳五年(一、七一五年)に造営寄進されたもので、絢爛たる朱塗りの本殿、拝殿、勅使殿等その配置はまさに輪奐(りんかん)の美をなし、西の日光とも称せられる。特に殿内は漆塗りで二十四孝の絵画、龍柱、床には鴬帳りが施されている。

明治七年二月「霧島神宮」と社号改定、官幣大社に列格仰せ出されました。

畏くも昭和天皇陛下には二度にわたる御親拝を賜っております。

平成元年五月国の重要文化財の指定を受け、海抜五〇〇米の此の地からは遥か錦江湾、桜島、開聞岳の眺望が実に雄大であります。高千穂峯(標高一、五七四米)頂上には神代の旧物”天の逆鉾”があり、中岳、新燃岳、韓国岳一帯はつつじ「みやま霧島」で有名です。

(御朱印を頂いた際の参拝の栞より)

坂本龍馬は、妻お龍とともに霧島の地に訪れています。

寺田屋事件で傷を負った龍馬は「塩浸温泉」で休み、体がよくなるとお龍さんと「犬飼の滝」や「高千穂峰」、「霧島神宮」を訪れたそうです。日本人初の新婚旅行と言われていますね。「犬飼の滝」付近の和気神社

コメント