昨年末にガイドさんから、とある歴史の話を聞いて調べているうちに行き着いた場所、八女。

八女津媛神社

福岡県八女市矢部村にある八女津媛神社は719年創建、1300年の歴史がある日本書紀にも記されている神社です。

景行天皇が八女の地に巡幸の折、水沼の県主猿大海が「この地方に女神あり。その名を八女津媛といい、常に山中におる」と奉上したことから八女の地名が起こったといわれています。

遠く弥生の世にかけて、筑紫の国一円を巡幸の大足彦命(のちの景行天皇)は水沼の県猿・大海に遙かに青くけむる山脈を指呼、あの一帯を統べ、天地を祀る者を問われた。大海はその名を八女津媛と称し、常に山中に居すことを奏上。経緯は「日本書紀」に記されている。ここにその女神を祭ったのが八女津媛神社である。社伝によれば創建は創建は養老三年三月(西暦七一九年)といわれている。

「日本書紀」完成の一年前です。

八女津媛神社は高さ2丈5尺(約7.6m)、幅10丈(約30m)、奥行き三丈(約9m)大きな洞窟の下に鎮座しています。

「媛しずく」という岩肌から滴る水は八女津媛が顔を洗ったであろうともいわれ地元では美容美肌に良い「美人の水」と言われているそうです。またこの岩清水を写真に撮ると「願いが叶う」とされています。

境内の「権現杉」は樹齢600年だとか。

八女津媛神社浮立 やめつひめじんじゃふりゅう

八女津媛神社では、五穀豊穣や無病息災を祈願する「浮立」という伝統行事が5年ごとに開催されています。太鼓、鉦をつけた踊り手が真法師を中心に華やかに舞います。

日向神社

福岡県八女市黒木町の日向神社は国道442号線沿いに鎮座している神社です。北隣りには松浦ダムがあります。

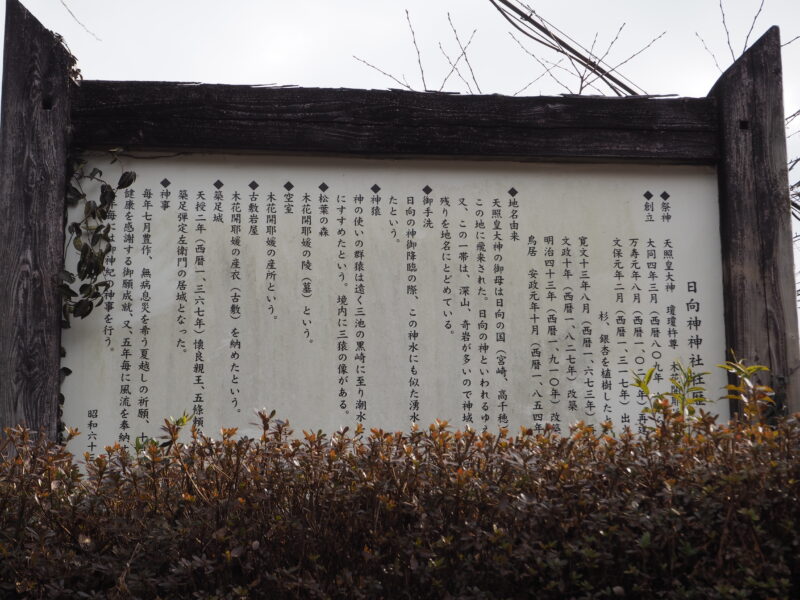

日向神社社歴

■祭神

天照皇大神 瓊瓊杵尊 木花開耶媛命

■創立

大同四年三月(西暦八〇九年 今から約一、一八〇年前)

万寿元年八月(西暦一、〇二四年)再建

文保元年二月(西暦一、三一七年)出火の為再建

杉、銀杏を植樹したといわれる。

寛文十三年八月(西暦一、六七三年)再建

文政十年(西暦一、八二七年)改築

明治四十三年(西暦一、九一〇年)改築

鳥居 安政元年十月(西暦一、八五四年)自然石で建立

■地名由来

天照皇大神の御母は日向の国(宮崎、高千穂)から神馬を駆りこの地に飛来された。

日向の神といわれるゆえんである。

又、この一帯は、深山、奇岩が多いので、神域といわれその名残を地名にとどめている。

■御手洗

日向の神御降臨の際、この神水にも似た湧水を御手洗にすすめたという。

■汐井川

日向神渓流の水を神々にすすめたという。

■神猿

神の使いの群猿は遠く三池の黒崎に至り潮水をくみ来り神々にすすめたという。

境内に三猿の像がある。

■松葉の森

木花開耶媛の陵(墓)という。

■空室

木花開耶媛の産所という。

■古敷岩屋

木花開耶媛の産衣(古敷)を納めたという。

■築足城

天授二年(西暦一、三六七年)懐良親王、五条頼治の城館で後に,築足弾定左衛門の居城となった。 古寺にあったという。

■神事

毎年七月豊作、無病息災を希う夏越しの祈願、十月には収穫と健康を感謝する御願成就、又、五年毎に風流を奉納するほか二十五年毎には御神紀の神事を行う。

昭和六三年秋吉日 一、一八〇年紀に氏子建立

拝殿に向かって左側を登っていくと本殿があります。

本殿の前では神猿の三猿の像、神猿が迎えてくれます。

日向神社社歴にある「神の使いの群猿は遠く三池の黒崎に至り潮水をくみ来り神々にすすめた」という話。その黒崎という土地は、矢部川河口に位置する大牟田市黒崎のことだといわれています。

大牟田市の黒崎には1994(平成6年)に発見された黒崎観世音塚古墳と呼ばれる全長約100mの大型の前方後円墳があります。築造された4世紀後半には有明海に突き出た岬(黒崎海岸)上に立地しており、海を意識して築造されたと考えられているようです。

また、黒崎公園には黒崎玉垂神社があり、由緒によれば「当社は神功皇后三韓征伐より凱旋の節、当地に着船し、副将武内宿禰に命じて行宮を創立し給う」とあります。

古来、黒崎は海陸交通の要衝だったと思われます。

近くには日向神峡があり、天馬の蹄が当たって穴が開いたという蹴洞岩(けほぎいわ)、天照皇大神とスサノオ尊、日向神大明神になぞられた10mもの大岩壁「正面岩」や七福神の名の付く7つの岩があり大迫力の巨岩・奇岩が立ち並びます。

また、近くにある赤いアーチ橋・蹴洞橋(けほぎばし)から観るハートの形に見える巨岩が恋愛成就のパワースポットとして人気を集めています。

春になると日向神ダム周辺を千本の桜が咲き連なりドライブにも最適なコースとなります。

コメント