福岡県柳川市大和町の鷹ノ尾地区にある鷹尾神社。

鷹尾神社は田油津姫征討時の大本営地とも言われています。

御由緒

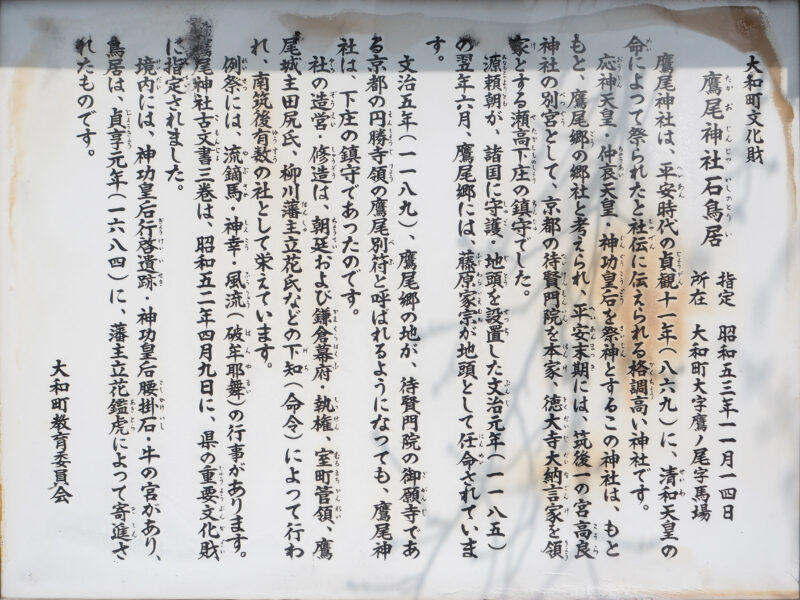

大和町文化財 鷹尾神社石鳥居

指定 昭和53年11月14日 所在 大和町鷹ノ尾字馬場

鷹尾神社は、平安時代の貞観11年(869)に、清和天皇の命によって祭られたと社伝に伝えられる格調高い神社です。

応神天皇・仲哀天皇・神功皇后を祭神とするこの神社は、もともと鷹尾郷の郷社と考えられ、平安末期には、筑後一宮高良神社の別宮として、京都の待賢門院を本家、徳大寺大納言家を領家とする瀬高下庄の鎮守でした。

源頼朝が、諸国に守護・地頭を設置した文治元年(1185)の翌年6月、鷹尾郷には、藤原家宗が地頭として任命されています。

文治五年(1189)、鷹尾郷の地が、待賢門院の御願寺である京都の円勝寺領の鷹尾別符と呼ばれるようになっても、鷹尾神社は、下庄の鎮守であったのです。

社の造営・修造は、朝廷及び鎌倉幕府・執権、室町管領、鷹尾城主田尻氏、柳川藩主立花氏などの下知(命令)によって行われ、南筑後有数の社として栄えています。

例祭には、流鏑馬・神幸・風流(破牟那舞)の行事が有ります。鷹尾神社古文書三巻は、昭和52年4月9日に、県の重要文化財に指定されました。

境内には、神功皇后行啓遺跡・神功皇后腰掛石・牛の宮があり、鳥居は貞享元年(1684)に、藩主立花鑑虎によって寄進されたものです。

大和町教育委員会

牛之宮 御由緒

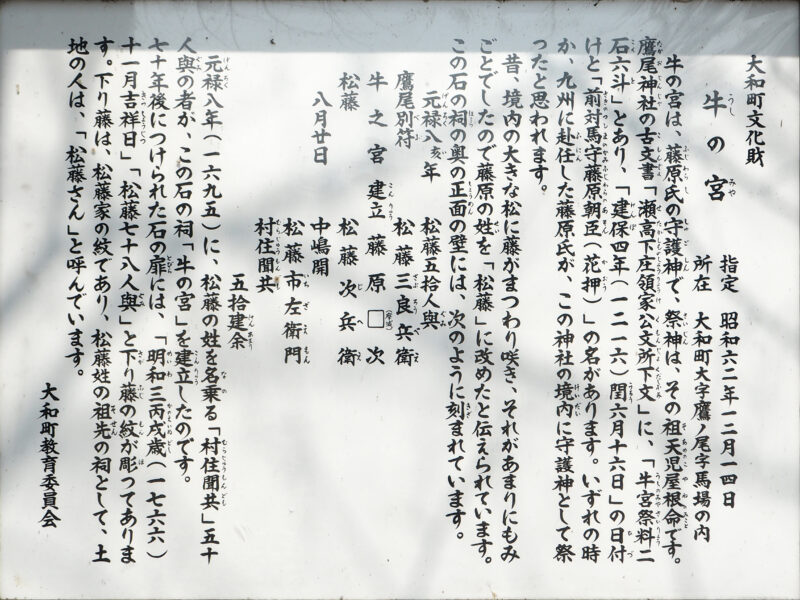

大和町文化財 牛の宮

指定 昭和62年12月14日 所在 大和町大字鷹ノ尾馬場の内

牛の宮は、藤原氏の守護神で、祭神は、その祖天児屋根命です。鷹尾神社の古文書「瀬高下庄領家公文所下文」に、「牛宮祭料ニ石六斗」とあり、「建保四年(1216)閏六月十六日」の日付と、「前対馬守藤原朝臣(花押)」の名があります。いずれの時か、九州に赴任した藤原氏が、この神社の境内に守護神として祭ったと思われます。

昔、境内の大きな松に藤がまつわり咲き、それがあまりにも見事でしたので藤原の姓を「松藤」に改めたと伝えられています。この石の祠の奥の正面の壁には、次のように刻まれています。

「元禄八亥年 松藤五拾人與

鷹尾別符 松藤三良兵衛

牛之宮建立 藤原□(摩滅)次

松藤 松藤次兵衛

八月廿日 中嶋開 松藤市左衛門 村住聞共 五拾建余」

元禄8年(1695)に、松藤の姓を名乗る「村住聞共」五十人與の者が、この石の祠「牛の宮」を建立したのです。

70年後につけられた石の扉には「明和三丙戌歳(一七六六)十一月吉祥日」「松藤七十八人與」と下り藤の紋が彫ってあります。下り藤は、松藤家の紋であり、松藤姓の祖先の祠として、土地の人は、「松藤さん」と呼んでいます。

大和町教育委員会

神功皇后腰掛石

本殿の右脇に小さな摂社があり、その後ろに神功皇后の腰掛石があります。

神功皇后は子安の神として崇敬されており、この宮には「風流」という舞の神事があります。

道祖之御瀬

神功皇后が上陸したといわれている場所。鷹尾神社から西へ400m程。当時の有明海の海岸線はこのあたりだったようです。

大和町文化財 鷹尾道祖の御瀬

指定:昭和53年11月14日 所在:大和町大字鷹ノ尾鷹尾西

この鷹尾道祖の御瀬は、 小高い塚の上に「竜宮さん」を祀っているので別名「龍宮島」(じゅごじま)ともいう。この辺りは昔の有明海の海岸線で、古の鷹尾の港として、神功皇后上陸の伝説がある。

「筑後風土記」に、「神功皇后元年3月、土蜘蛛田油津媛を撃たんと欲し橿日の宮より南のかた安の県に至り、海を航して高田の宮にうつる。土人歓迎して魚(黒鯛)を献じ舞を奏す。後世その曲を名づけて、破牟耶舞という」(鷹尾神社の境内にある神功皇后行啓遺蹟碑文)とある。土蜘蛛とは土地の豪族のことで、橿日の宮は筑前香椎の宮、安の県は朝倉郡の夜須にあてられる。神功皇后は、筑後川から有明海に出て鷹尾に上陸し、鷹尾の宮で軍議を定め再び船で東山方面に田油津媛を討ちに向かったと伝えられる。破牟耶舞は鷹尾神社の風流の起源である。「鷹尾の海由緒記」に、「旧6月13日の夜、海底より数十個の燈火現れ燭竜頭をならべて遊泳し来たるかと疑わる。また、異霊の像あって水煙の中に現れ、燈火とともに海上を八幡宮の神前に到り去る。夜を重ねて止むことなし」とある。この由来により、ここに竜宮を祀り、ここを竜宮島と名づけた。毎年旧6月13日に行われる鷹尾の海の沖祭りは、このようにして始められた。鷹尾の海とは有明海のことで、会場や州は鷹尾神社の神領であった。平成6年7月26日西鉄の複線化に伴い、現在地に移転する。元の位置は、ここから南々西約25米の地点である。(大和町教育委員会)

かすれた文字だったので誤字があるかも…

並び鷹羽紋

九州阿蘇神社の神紋、その大宮司阿蘇氏の家紋、そして肥後菊地氏の家紋が「鷹羽紋」として有名。(肥後菊地氏の家紋は絵巻「蒙古襲来絵詞」にも描かれています。これは肥後の竹崎季長が自らの戦功を描いた絵巻物で当時の武士の様子が記された貴重な資料です。その中に「並び鷹の羽」の軍旗を持つ菊池次郎武房が描かれており「鷹羽紋」の最も古い記録といわれています。)

菊池氏は阿蘇神社の氏子で、阿蘇神社の神紋「鷹羽紋」を家紋としたと考えられています。ちなみに、菊地氏族の西郷隆盛も「鷹羽紋」です。

コメント