福岡県久留米市にある水天宮。(総本宮)

小さい頃に木製の小さな瓢箪(子供の成長を願う御守)を首に下げて身につけている子がいて、ずっと気になっていたのが水天宮のお守りだったと気付いたのは、つい最近…

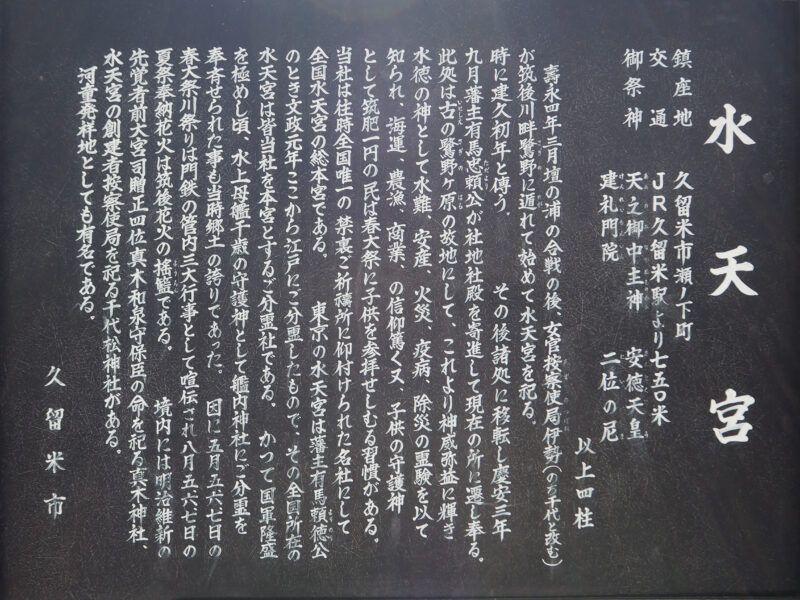

御祭神

・天御中主神 (あめのみなかぬしのかみ)

・安徳天皇 (あんとくてんのう)

・高倉平中宮 (たかくらたいらのちゅうぐう)

・二位の尼 (にいのあま)

御由緒

寿永4年(西暦1185)3月24日壇の浦の戦いの後、高倉平中宮に仕えていた官女按察使局(あぜちのつぼね)伊勢は、千歳川(現筑後川)の鷺野ケ原に遁れ来て初めて水天宮を祀った。この頃は未だ筑肥の界も明らかでなく、ただ荒漠たる原野であったという。今日、川を隔てて下野村があるが、近くの鷺ケ鼻という地名は当時の古名が残ったものであると言われる。

伊勢は後に剃髪して名を千代と改め、里人に請われるままに加持祈祷など行っていたが、御霊験のあらたかにして、尊崇するもの日増しに多くなり尼御前と称え慕い、社名を尼御前神社と呼ばれるに至った。

その頃中納言平知盛卿の孫(従四位少将平知時の四男右忠)肥後より千代女を訪ね来てこれを養いその後嗣とした。これが現社家真木氏の祖先である。千代女逝去の後、里人その墓を営み松を植えて千代松明神とあがめ奉った。

同女は大和国(現奈良県)石上布留神社の神官の娘にして、墳墓は久留米市内株式会社アサヒコ-ポレ-ションの正門前に在り、奥津城祭(墓前祭)は毎年春に奉仕されている。

当宮は古来農業、漁業、航海業者間に信仰が篤いのみならず、子供の守護神、安産の神として或は病難、火災などの除災招福の御霊験高きを以って聞こえ、畏くも明治天皇御降誕の砌、孝明天皇は当宮へ御祈誓遊ばされ御報賽として御安産の後鳥の子餅を御内々に御献供遊ばされた。かくの如く御霊験あらたかなるを以て、明治元年10月3日禁裏御祈祷所(勅願所)に仰せ付けられた名社である。

2.鎮座

筑後川のほとり鷺野ケ原に建久初年(西暦1190)創建せられ、その後兵禍を避けて諸所に移し、遷御の遺跡と伝えられる所は幾多あり。慶長年間に至り久留米市新町一丁目に遷り、更に慶安3年(西暦1650)9月久留米藩第二代藩主有馬忠頼公は社地と社殿を寄進し現在のところに遷し奉った。

爾来御神威弥増に輝かせ給い、第九代藩主有馬頼徳公殊に尊崇せられ、文政元年11月1日江戸三田の藩邸に御分霊を勧請された。これが現在の東京水天宮である。

このほか、国内、ハワイ等各地に鎮座する水天宮は、すべて当宮を本社とする御分霊社である。

因に当宮境内には幕末の激しい動乱に勤王派の旗頭として、王政復古に一生を捧げた明治維新の先覚者真木和泉守保臣先生(第二十二代の水天宮宮司)を祀る真木神社がある。

(パンフレット「水天宮略記」より抜粋)

変遷

今の場所に鎮座する以前は…

福岡県浮羽町妹川樫ヶ平に鎮座する「高西郷水天宮」が発祥ではないかといわれている。700年頃…

近くの尼ヶ瀬は尼御前(二位の尼)が訛ったとも…

平家の落人の逸話も多いようだ。

また、福岡県久留米市大橋に鎮座する「庄前神社」が発祥という説もあるようで…

御祭神

罔象女命(みずはのめのみこと)を中尊として、相殿に安徳天皇、平清盛、二位尼

御由来

玄暦元年(1184)壇ノ浦合戦の際、平知盛は建礼門院(平徳子)、二位尼とともに安徳天皇を奉じて伊賀平内左衛門家長・弥平兵衛宗清、按察使局千代を供に遁れて豊前に上陸し筑後に入ったが源氏方の草野永平の追撃を受けた。

伊賀平内左衛門家長は知盛の身代りとなって討死したが(旧浮羽郡田主丸町中尾に知盛の墓と伝えられる塚がある)一行は久留米市大橋町常持まで落ち庄前から舟に乗り鳥栖市下野に上陸。天皇は28歳で崩御。御亡骸は篠山に斂め、同市京町の日輪寺(安徳天皇の陵がある)を菩提寺とした。按察使局は落飾し、筑後川のほとり鷺野ヵ原の一隅に小祠を建て冥福を祈った。この祠を尼御前社といった。

その後、佐賀県鳥栖市下野町に鎮座する「下野水天宮」に移り…

下野水天宮(安徳帝御替行伝説の地)

文治元年(1185年)、壇の浦の一戦に敗れた平家方は各地に逃散し”落人伝説″を残している。「下野水天宮由来史」によれば、「安徳帝は従者と共に下野にのがれ、この地で一生を終えられた。」(二十五才・天然痘で死亡)というのがそのあらましで、この水天宮は帝を祀るものと伝えられている。下野における帝と一行の生活を書いた伝記や所持品の目録・木彫りの印鑑などのほか、帝の御在所跡といわれる宮屋敷・三条通・四郎丸などの地名が残っている。五月五日は、帝の霊を弔う小竹祭が行われている。

昭和61年6月吉日 鳥栖市教育委員会

「庄前神社」と「下野水天宮」。崩御された年齢が違う… やはり伝説か?

安徳天皇(あんとくてんのう、1178年12月22日〈治承2年11月12日〉- 1185年4月25日〈寿永4年3月24日〉)歴代の天皇の中で最も若くして崩御した天皇。戦乱で落命したことが記録されている唯一の天皇である。とされているので何とも…

筑後久留米の大名になった小早川秀包(こばやかわ ひでかね)はキリシタン大名で排斥により寺社・仏閣が破壊されたので水天宮は別の地に移されました。(高良山座主の麟圭(りんけい)・了巴(りょうは)父子を鴻門の会のような計策で誘殺された。)

その場所が、福岡県久留米市藤光町にある「光勝寺」。

そして…福岡県久留米市日吉町「水天宮 旧鎮座之地」へ…30年ほど鎮座。現在は石碑のみ。

現在は、福岡県久留米市瀬下町に「水天宮(総本宮)」は鎮座しています。

その他にも短期間鎮座していた場所があるという文献もあるようです。

福岡県久留米市京町にある「日輪寺」には安徳天皇の御位牌が安置されています。

そのほかに、日輪寺には日輪寺古墳、久留米城址の遺構「乾門」が現存して残っています。また、画家の坂本繁二郎生家も近くにあります。

千代松神社(水天宮境内社)

水天宮の創始者”按察使局伊勢命(アゼチノツボネイセノミコト)”を祀る神社。

その他に、秋葉神社(阿遅鉏高日子根神(あじすきたかひこねのかみ))、水神社( 彌都波能売神(みつはのめのかみ))等があります。

肥前狛犬…自分の痛いところを撫でればその痛みが取れるということで「撫で狛犬」ともいわれ地元の方々からもその崇敬は篤いものです。

按察使局千代墓

田主丸、久留米あたりは河童の伝承もあるので水に関係する土地ですね。

…ちょっと長くなったので、この辺で。

コメント