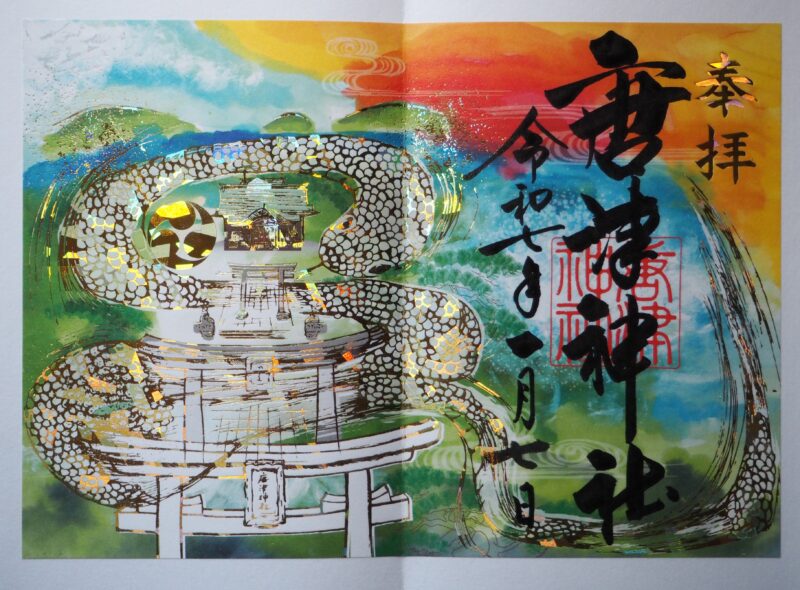

佐賀県唐津市にある唐津神社。

年始、寝ている時に唐津大明神って聞こえたので調べてみると現 唐津神社のことでした。

気になって随分前ですが行ってきました。

御祭神

一ノ宮 底筒男命 中筒男命 表筒男命

二ノ宮 神田宗次公

相 殿 水波能女神(罔象女神)

御由緒

○神功皇后、三韓へ渡海に際し道中安全を住吉三神に祈願奉る。帰朝の後、ご神徳著しきを感じ松浦の海浜に宝鏡を懸げて三神の霊を祀り給ふ。

○天平勝宝7年(孝謙天皇の御宇・西暦755年)、時の領主・神田宗次公、一夕神夢を得て海浜に至れば一筺の浮び来る有り。之を探りて開ければ一宝鏡なり。之、正しく皇后の捧げ給ひしものならむと畏みて帝に奏聞す。この年、9月29日「唐津大明神」の神号を賜ふ。

○文治2年(1186年)、領主・神田廣、社殿を再建し、家祖・神田宗次公の神霊を合祀し二ノ宮とす。

○文安6年(1449年)、領主・波多三河守親、神田地を寄進し尊崇す。

○慶長7年(1602年)、初代唐津城主・寺澤志摩守、唐津城築城に際し現在地に社地を定め、社殿を新築し領内の守護神として崇敬せり。且つ城下の火災鎮護として水波能女神を相殿として勧請す。

○その後、大久保・松平・土井・水野・小笠原の各藩主も祈願所と定め領内の総社として尊崇す。

○明治6年(1873年)、郷社に列し「唐津神社」と改称す。

○昭和17年(1942年)、境内拡張・社殿総改築成り、縣社に昇格す。

御霊験

祭神・住吉三神は、祖神、伊邪那岐大神、禊祓給ひし時に坐せる神なれば、禍事清祓いの霊威あり。又、三神は海を司る神として海上安全の霊験がある。水波能女神は火伏の神徳あり。其他、唐津の総氏神として諸事霊験を垂れ給ふ。

(御朱印を拝受した際に頂いた由緒書より)

唐津神祭(唐津くんち)

祭礼日/ 毎年11月 2・3・4日

唐津神社祭は当社の秋季例大祭であり、一般に「からつくんち」と称され当地方最大の秋祭りである。「供日」と書き「くんち」と読まれることから収穫感謝の意が籠められている祭りであり、九日・宮日と書かれたことから、神社の祭礼の日をさす意味もある。

宵曳山(11月2日)

いわゆる宵宮で、宵の刻、各町曳山は万灯をともして社頭に勢揃いする。

神幸祭(11月3日)

神輿二基に供奉して、御神宝の曳山14台が氏子区内を神幸し、正午、明神台に至り御旅所祭りを齊行す。曳山が御旅所へ勢揃いする状を曳き込みと称し勇壮にして華麗であり、曳き子と曳山は暉然融合し、正に一幅の祭礼絵巻を見る如くである。

翌日祭(11月4日)

神幸はなく、曳き子と曳山だけの祭日である。夕刻、曳山を庫に納める際は、興奮の中にも感傷的な雰囲気に包まれる。

以前行った唐津くんち 曳山展示場。

何かしら繋がっているのかな?

コメント