宮崎県宮崎市にある江田神社に行ってきました。

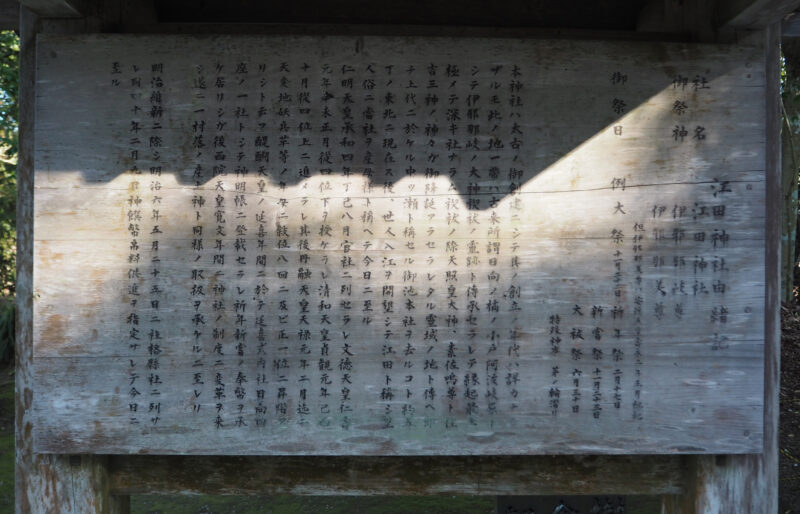

御祭神

伊邪那岐尊(イザナギノミコト)

伊邪那美尊(イザナミノミコト)

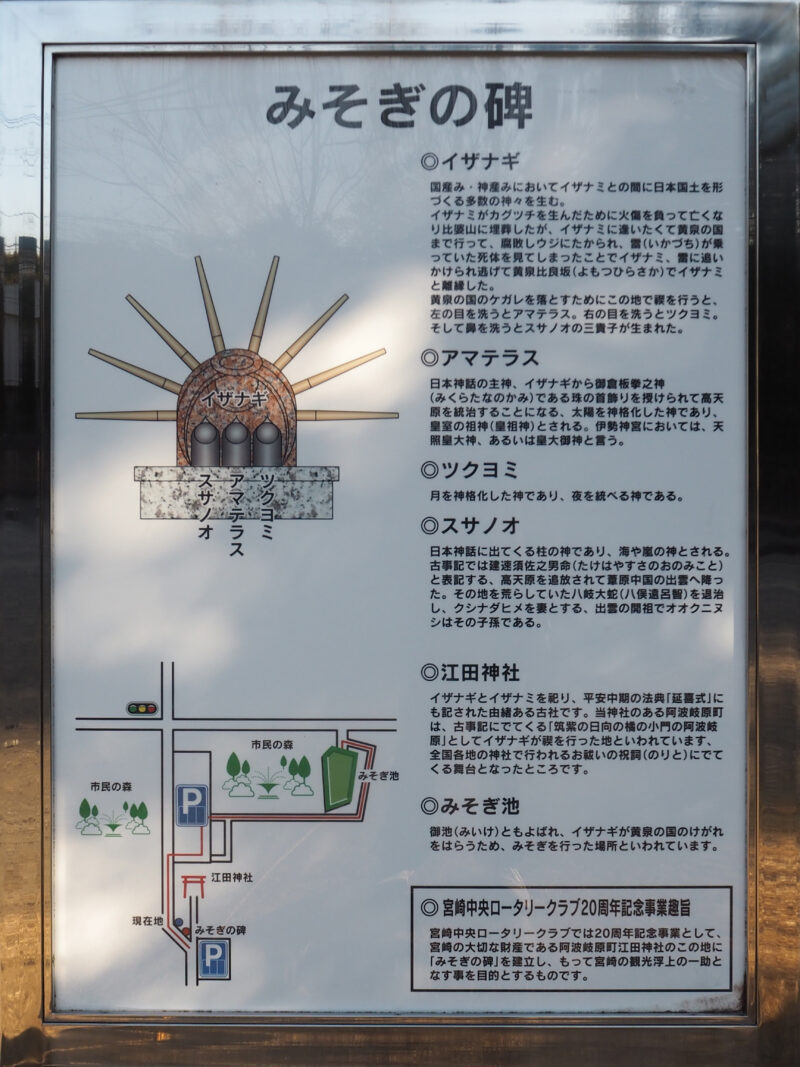

大八島と言われる日本列島を造り、八百万の神様をお産みになった最初の夫婦の神様であります。

当社の鎮座する阿波岐原は、伊邪那岐尊が黄泉の国から帰還された際に穢れた身心を清める為に「禊」(みそぎ)を行われたとされる伝承地であります。

阿波岐原の地名は、神事初めにお祓いのときに奏上される祓詞(はらえことば)にも記載があります。

祓詞

「かけまくも畏き伊邪那岐大神 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に禊祓給ひし時になりませる大神….」

また隣接する市民の森には、禊をされた「御池」(みそぎ池)があります。

御由緒

本神社は太古の御創建にして、その創立の年代は詳らかならざるも、此の地一帯は古来所謂日向の橘の小戸の阿波岐原として、伊邪那岐の大神禊祓の霊跡と伝承せられて、縁起最も極めて深き社ならむ。禊祓の際天照皇大神、月讀尊、素佐嗚尊と住吉三神の神々が御降誕あらせられたる霊域の地と伝え、則ち上代における中ツ瀬と称せる御池本社を去ること約五丁の東北に現存す。後、世人入江を開墾して江田と称し、里人俗に当社を産母様と称えて今日に至る。

54代(1143年前)仁明天皇承和4年丁巳8月官社に列せられ、55代(1126)文徳天皇仁壽元年辛未正月従四位下を授けられ、56代(1218)清和天皇貞観元年己酉10月従四位上に進められ、その後54代(1007年前)円融天皇天禄元年2月迄に天変地妖兵革等の年毎に敍位八回に及び、正一位に昇階ありしと云う。60代(1073年前)醍醐天皇の延喜年間に於いて、延喜式内社日向四座の一社として神明帳に登載せられ祈年新嘗の奉幣を承け居りしが、112代(320年前)後西院天皇寛文年間に神社の制度に変革を来し、ついに一村落の産土神と同様の取扱を承けるに至れり。

明治維新に際し、明治6年5月25日に社格県社に列せられ、同40年2月9日神饌幣帛料共進を指定されて今日に至る。

尚、当神社の御祭神は皆様ご存じのように、みそぎ祓の祝詞にあります諸々のお祓いの神でありますと共に、世の中で始めて夫婦のいとなみを始められた神でもあり、天照皇大神をはじめ月讀尊、素佐嗚尊、住吉三神の尊い神々の親神でもあります。古くより近郷近在の人々が当社を産母様(ヤボサマ)と尊称してお祓い縁結び安産の守護神として最も崇敬しているお社であります。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年

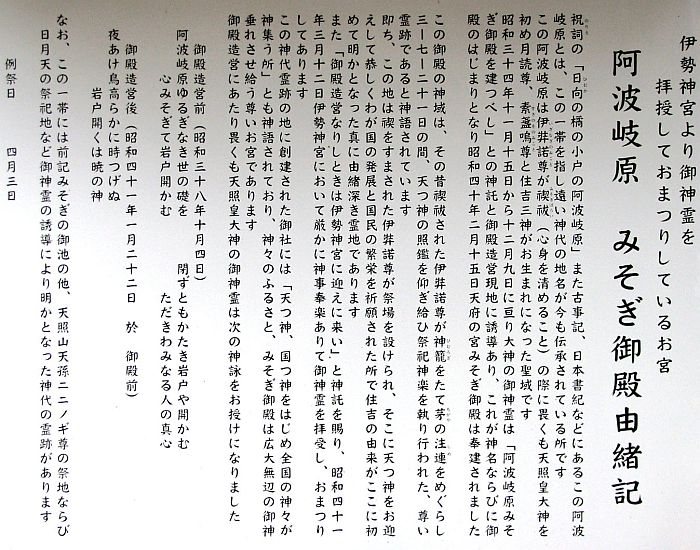

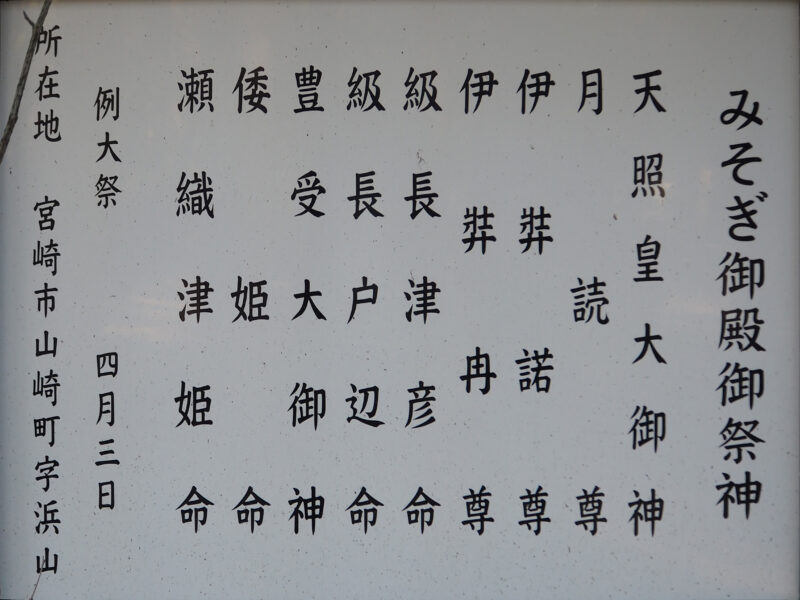

阿波岐原みそぎ御殿由緒記

祝詞の「日向の橘の小戸の阿波岐原」また古事記、日本書紀などにあるこの阿波岐原とは、この一帯を指し遠い神代の地名が今も伝承されている所ですこの阿波岐原は伊弉諾尊が禊祓(心身を清めること)の際に畏くも天照皇大神を初め月読尊、素盞鳴尊と住吉三神がお生まれになった聖域です

昭和34年11月15日から12月9日に亘り大神の御神霊は「阿波岐原みそぎ殿を建つべし」との神託と御殿造営現地に誘導あり、これが神名ならびに御殿の、はじまりとなり昭和40年2月15日天府の宮みそぎ御殿は奉建されました

この御殿の神域は、その昔禊祓された伊弉諾尊が神籠をたて茅の注連をめぐらし三-七-二十一日の間、天つ神の照鑑を仰ぎ給ひ祭祀神楽を執り行われた、尊とい霊跡である」と神語されています

即ち、この地は禊をすまされた伊弉諾尊が祭場を設けられ、そこに天つ神をお迎えして恭しくわが国の発展と国民の繁栄を祈願された所で住吉の由来がここに初めて明らかとなった真に由緒深き霊地であります

また「御殿造営なりしときは伊勢神宮に迎えに来い」と神託を賜り、昭和41年3月12日伊勢神宮において厳かに神事奉楽ありて御神霊を拝受し、おまつりしてあります

この神代霊跡の地に創建された御社には「天つ神、国つ神をはじめ全国の神々が神集う所」とも神語されており、神々のふるさと、みそぎ御殿は広大無辺の御神徳を垂れさせ給う尊いお宮であります

御殿造営にあたり畏くも天照皇大神の御神霊は次の神詠をお授けになりました

御殿造営前(昭和38年10月4日 於江田神杜社前)

阿波岐原ゆるぎなき世の礎を

閉ずともかたき岩戸や開かむ

心みそぎて岩戸開かむ

ただきわみなる人の真心

御殿造営後(昭和41年1月22日於御殿前)

夜あけ鳥高らかに時つげぬ

岩戸開くは暁の神

なお、この一帯には前記みそぎの御池の他、天照山天孫ニニギノ尊の祭地ならびに日月天の祭祀地など御神霊の誘導により明らかとなった神代の霊跡があります

例祭日 4月3日

付記みそぎ御殿創建の儀ならびに神代霊地は、霞会伊藤ヨ子女史に天啓を賜り明らかとなったものです

江田神社から随分歩いたから、みぞぎ御殿がみそぎ池跡と思い込んでみそぎ池に行けなかった…

また、いつか…

コメント