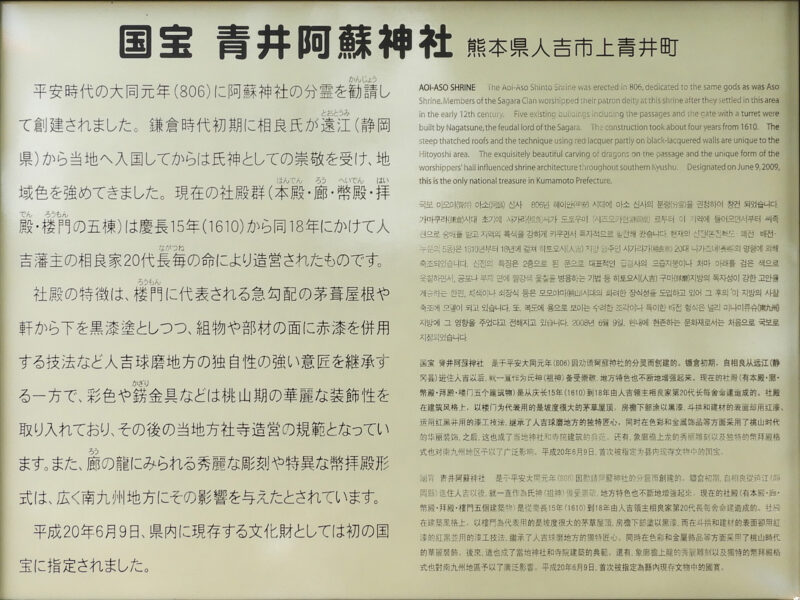

熊本県人吉市上青井町に鎮座する青井阿蘇神社。人吉では親しみを込めて「青井さん」と呼ばれています。2008年に熊本県で初めて本殿・廊・幣殿・拝殿・楼門が国宝に指定されました。

鳥居手前にある蓮池に架けられた禊橋は撮ってない…6~7月には蓮の花が見頃を迎えます。

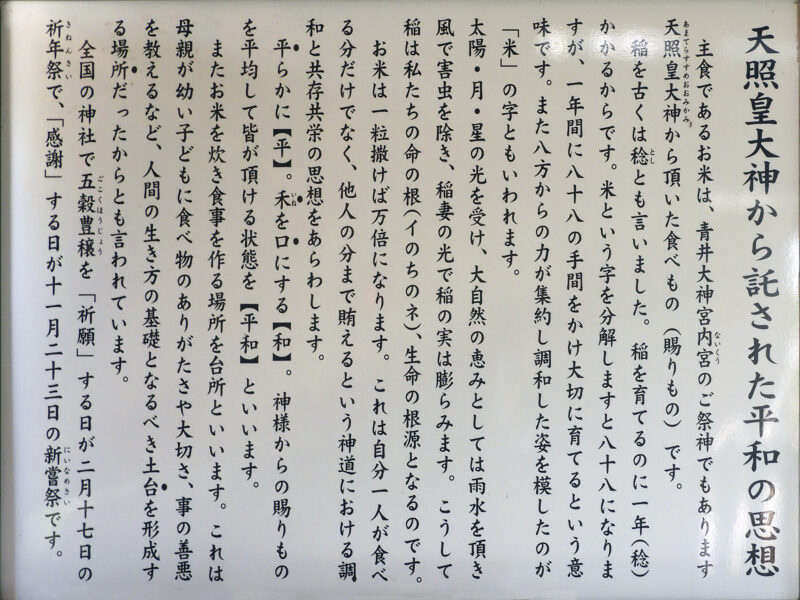

御由緒

相良氏入国より約400年前、今から1200年前の大同元年(806年)に神社が創建されました。

阿蘇の広大な原野を開拓し、その守り神として阿蘇山のふもとに鎮まる阿蘇神社の御祭神十二神のうち三神の御分霊が重陽の日9月9日に青井阿蘇神社に祀られたのです。

御祭神の名は初代の天皇である神武天皇の孫にあたられる健磐龍命(たけいわたつのみこと)、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、お二人の子供の國造速甕玉命(くにのみやつこはやみかたまのみこと)の三柱の神々です。

この開拓の守護神である阿蘇神社の神々を祀り、ご加護を受けながら人吉球磨地方の開拓が営まれ安住の地を整えていったのではないかと思われます。

「南方の池は神様の姿を写すであろう北方は人々の騒がしい生活を阻むであろう東方の高く聳える城郭は猛族の進入を阻むであろう西方にひろがる林は暴風や火災を防ぐであろうからこの場所は神を祀るに最もふさわしい場所なのである。」と古い棟札に記されています。

御祭神

建磐龍命 健磐龍命は神武天皇の孫であり阿蘇神社の祭神として知られる神様です。阿蘇開拓の神様として有名で阿蘇山を神格化した阿蘇大神と同一視されることもあります。

阿蘇津媛命 阿蘇神社に祀られている女神様で阿蘇開拓の神様である健磐龍命の妻とされています。

国造速甕玉神 健磐龍命の息子であり阿蘇国造の初代とされています。農業の神、開拓の神、地域の神として信仰されています。

参道入り口側から楼門、拝殿、幣殿、廊、本殿と建ち並ぶの五つの社殿は初代人吉藩主相良家二十代目の相良長毎(さがらながつね)と重臣相良清兵衛(さがらせいべえ)の命により慶長15(1610)年から18年にかけて造営されたものといわれています。

きじ馬は人吉地方で作られている木工玩具。

樅、檜、杉などの板で作った箱に白で地塗りしたあと赤と緑で椿の花をあしらう花手箱も有名。

創建は大同元年(806年)と伝えられています。阿蘇神社に祀られる十二神のうち初代の天皇である神武天皇の孫にあたられる健磐龍命(たけいわたつのみこと)、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、お二人の子供の國造速甕玉命(くにのみやつこはやみかたまのみこと)の三柱。阿蘇神社の御分霊をお祀りした神社は全国に523社が鎮座し内訳としては熊本県に461社、大分県に32社、福岡県に7社、宮崎県に5社、長崎県に4社と九州に509社が鎮座し、青森県を北限とし本州に14社が確認されています。大同元年(806年)9月9日に阿蘇神社の神主 尾方権助大神惟基が神託により阿蘇神社から阿蘇三社の分霊を当地祀ったのに始まると伝えられています。その後天喜年中(11世紀中半)に再興され建久9年(1198年)に領主として藤原(相良)長頼が当地へ下向した際にも再営して自家の氏神として尊崇、神領216石を寄進する等相良家歴代の篤い崇敬を受け、延徳3年(1491年)の為続による社殿造営を始めとする数度の社殿の造営・修造が行われました。なお阿蘇神社の分霊社で同神社の大宮司家(阿蘇氏)が南北朝の内乱期や戦国時代に相良氏と対立することが多かったためか阿蘇神社との関係は薄く当神社は独自の宗教的展開を図っていたものと考えられています。

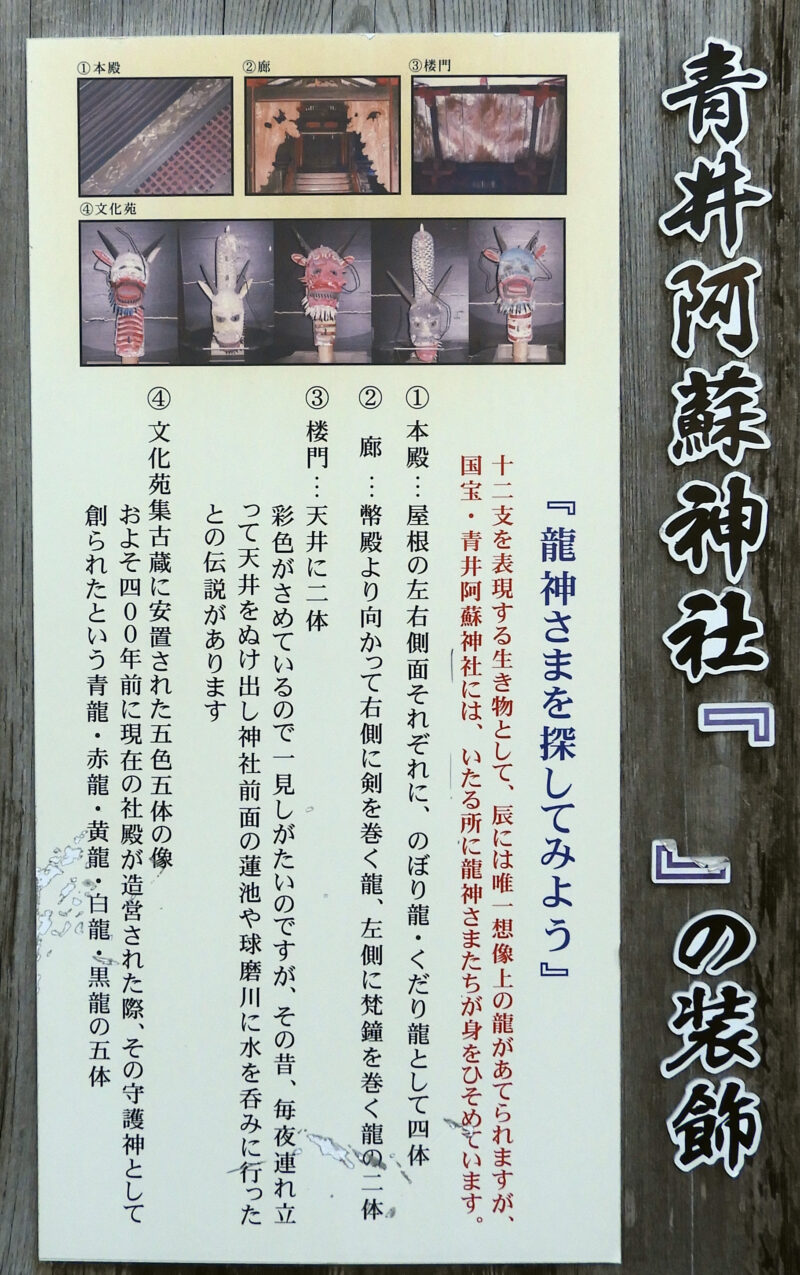

本殿は三間社流造銅板葺。側面と背面の桟を×型とする点や長押上の小壁に格狭間(ごうざま)を設ける点などに球磨地方の社寺建築の特徴が見られる。廊は本殿と幣殿を連絡する社殿で、梁間1間、桁行1間切妻造銅板葺。左右両柱の持ち送りに龍の彫刻を施すが、これは南九州の近世社寺建築に影響を与えたとされる。幣殿は梁間3間、桁行5間の寄棟造妻入茅葺で前面は拝殿に接続する。内部外部ともに華麗な装飾が見られるが内部小壁の装飾彫刻の図様が柱間内で完結せずに柱を超えてつながる点や餝金具の技法に特徴があり、これは当時の最先端技法をいち早く取り入れたものという。以上3棟は慶長15年の竣工。拝殿は慶長16年の竣工で桁行7間、梁間3間、寄棟造平入茅葺。前面に1間の唐破風造銅板葺の向拝(こうはい)を付ける。梁間3間のうち手前1間通りを吹き放しとし、その奥は拝殿、神楽殿、神供所(じんくしょ)の3つに仕切られ当地方独特の舞台装飾が施された神楽殿では10月8日の夕刻に球磨神楽が演じられる。

慶長18年に竣工した楼門は禅宗様に桃山様式を取り入れた寄棟造茅葺の三間一戸八脚門。組物は初層を二手先、上層を三手先とし、柱間は地覆と貫で固め、柱上には初層・上層ともに台輪を渡す。上層四隅の隅木下に陰陽一対の鬼面を嵌め込む点が珍しく、これは当地方独自の「人吉様式」と呼ばれる。

以上の5棟は、軒から下を黒漆塗としつつも組物や角材の面取り部分に赤漆を併用する技法や、急勾配な茅葺屋根、壁面の格狭間や木鼻(きばな)等に見られる細部の意匠に中世以来の人吉球磨地方独自の意匠を継承する一方で、鍍金を施した餝金具等の繊細、優美な植物文様といった桃山時代の華麗な装飾性も取り入れたものとなっている。昭和8年(1933年)1月23日に国宝保存法に基づき当時の国宝(いわゆる旧国宝)に指定され、同25年には文化財保護法施行に伴い重要文化財となった。同34年の解体修理で梁木から発見された棟札と銘札5枚は昭和55年に重要文化財の附(つけたり)として追加指定されている同時期に一連の建造物として統一的意匠を持って造営されたものである点や、地方的様式を継承しつつ桃山様式も採り容れて当地における社寺建築の手本となっている点、南九州地方における近世神社建築へ影響を与えた点が認められ平成20年(2008年)6月9日付で国宝に指定された。これは茅葺の社寺建造物としては初の国宝指定であり、また建造物はもとより熊本県に現存する文化財としても初めての国宝指定となった。球磨川の氾濫域にあり、しばしば浸水被害に見舞われてきた。昭和40年(1965年)の球磨川大水害では近隣の住宅地で2.1m、昭和46年(1971年)の水害で1.1mの浸水高を記録。さらに令和2年豪雨災害(2020年)には4.3mの浸水高を記録し国宝の拝殿が床上浸水、国登録文化財の禊橋は濁流で欄干が損壊するなどの被害が出た。(クチコミより)

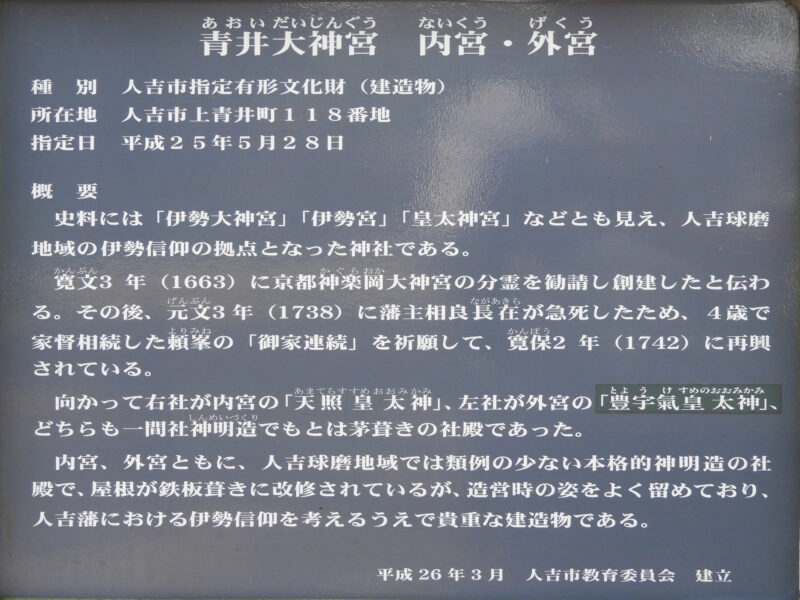

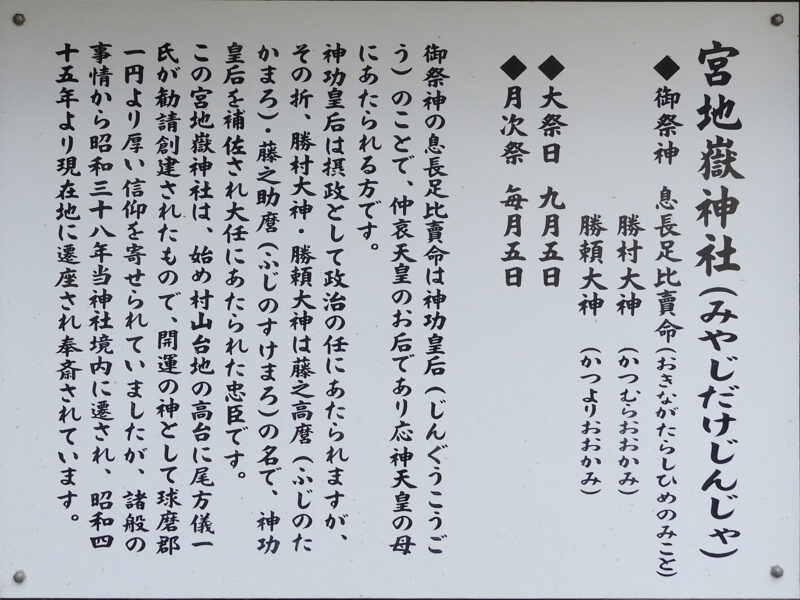

青井大神宮 内宮・外宮

宮地嶽神社

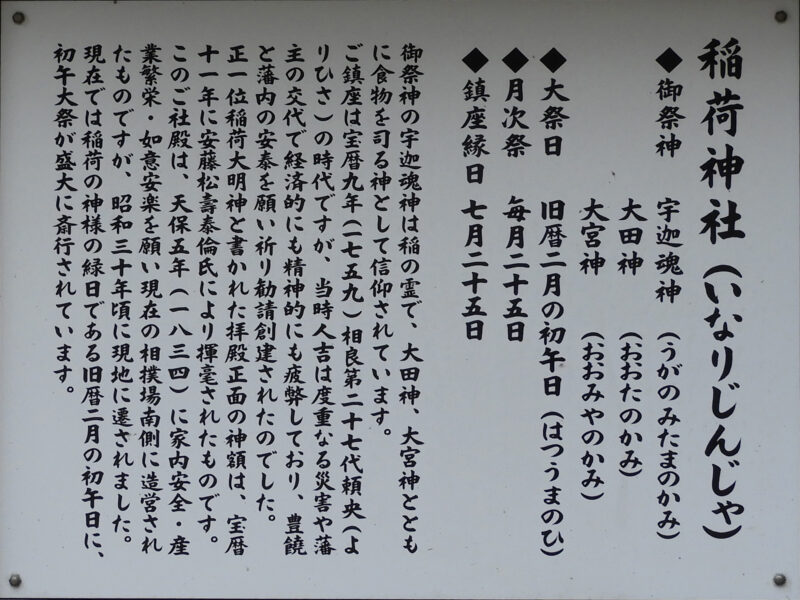

青井稲荷神社

きじ馬

人吉で「きじ馬」を作っているところは、主に「住岡郷土玩具製作所」と「宮原工芸」の2カ所。道の駅人吉(人吉クラフトパーク石野公園)ではきじ馬の絵付け体験ができます。

きじ馬が生まれたのは、今から800年以上前。平安時代と言われています。壇ノ浦の戦いに敗れ五家荘に逃げのび、そのまま人吉・球磨方面にも住み続けた平家の落人が生活の糧として木材を削り色を塗り玩具として地域の祭りで売っていた…と伝えられています。

諸説ありますが、京都に思いを馳せながら、大文字焼きの“大”の字を頭頂部に書いたと言われています。最近は、伊勢神宮の式年遷宮で、造営に使う木材を運ぶ車“御木曳(おきひき)”がきじ馬に似ていることから、ゆかリがあるのでは…ともいわれているようです。

また、頭頂部に書いてある“大”の字はきじ馬を製作していた大塚の家に養子に入った若者が養家を出てきじ馬を作り業としたため養家への申し訳と感謝の気持ちを込めて書くようになったともいわれています。(購入したきじ馬に入っていた冊子より)

郷土玩具の本をいくつか見ましたが歴史が長いだけに、どの説が真実かは分からないようです。

また、福岡県みやま市瀬高町にある清水寺周辺で作られているにも似たような郷土玩具きじ車があります。歴史は古く806年頃(平安時代前期)清水寺の開祖である伝教大師最澄が唐から帰国した際、現在の清水寺がある山で道に迷ったところを一羽のキジが道案内をしたという伝説が由来になっているようです。

主に九州地方(特に熊本県の人吉・球磨地方(人吉系)、福岡県(清水系)、大分県(北山田系))で伝承されている郷土玩具です。

コメント