佐賀県鳥栖市に鎮座する姫古曽神社。

御由緒

当社の原初祭神は、織女神(たなばた姫)であった。このいわれは「肥前国風土記」姫神郷の段に詳しい。

時移りて弘仁2年(811)時の村長某が豊前国宇佐八幡宮の分霊をここ姫方の地に勧請、先ず徳丸というところに行宮を建てて祀り、のち現霊地に社殿を建立して奉還、住吉大神、高良大神を合祀して八幡宮と称し姫方村の氏神とした。神課11人で宮座をつとめ、かつては、9月15日の大祭には重田の仮宮まで御神幸が行われていたが、いつの頃にか絶え、祭典のみが執り行われてきた。

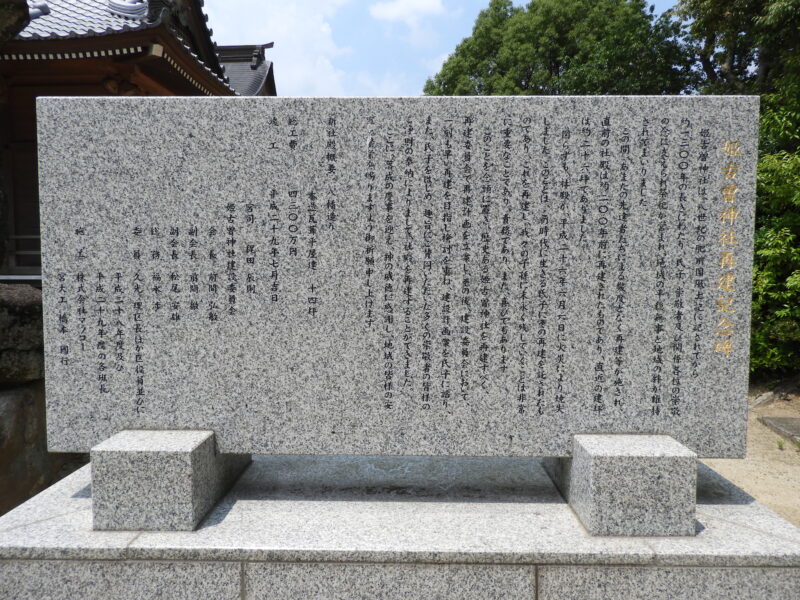

社殿などの建立は、寛文11年(1671)宝殿一宇再建、延宝8年(1680)宝殿一宇再建、天命8年(1788)鳥居一基建立、文化7年(1810)社壇(天満宮)、拝殿建立が、伝来の古記録によって知ることができる。

この八幡宮勧請以後、本来の主神である織女神は疎外されていたが、明治の御一新に当たり村人は相はかって近くの「たなばた屋敷」におわした織女神を市杵島姫命の神名をもって主神の座に復し奉り、社名を姫古曽神社と改めた。以後、たなばた祭が執り行われるに至った。

(境内掲示板より)

原初祭神は織女神(たなばた姫)であり、その謂れは、八世紀の「肥前国風土記」に記されている。

「昔この地に荒ぶる神がおり、ここを通るものの半数は通ることができるのが半数は殺され、人々は難儀していた。占って神意をうかがうと、筑前国宗像郡の珂是古というものに、神の社を建てさせ、祭れば荒ぶる心は起こせなぬということであった。そこで探し求めた珂是古が旗をささげて祈ると、旗は御原郡の姫社の社(小郡市)に落ち、再び飛んで山道川(現山下川)のあたりに落ちた。これで神の御場所そ突き止めた珂是古は、その夜、夢を見て、神が機織りの女神であることを知った。やがて社殿を建て祭ると、神は人を殺さなくなった、という。」

また、「基肄郡神社記録」によると、弘仁二年(八一一)豊前国宇佐八幡宮の分霊をこの地に観請、住吉大神、高良大神を合祀して、八幡宮と称し、姫方村の氏神とした。という。この八幡宮観請以来、本来の主神である織女神は、疎外されていたが、明治に入って、村人たちは相はかって近くの七夕屋敷に祭ってあった織女神を、市杵島姫命の神名をもって主神の座に復し、社名も姫古曽神社に改めた。(パンフレットより)

肥前風土記 基肄(きい)郡の姫社郷の条によればー

姫社(ひめこそ)の郷、此の郷の中に川あり。山途川(今の山下川)と言う。此の川の西に荒ぶる神ありて路行く人が多く殺害されたりしたので、宗像の人、珂是古(がぜこ)なる者に占わせて、旗を風上に放ったところ此の地に落ちた。

よって、社を建て、姫古曽神と称え斎き祀ったところ、それ以来災いは無くなったと。そこで此の地を姫方と称し、幡を放った所を幡崎という。

風土記では荒ぶる神は大方が交通の要所で交通妨害する神で通行する人の半分を殺すという書き方がされています。(肥前国風土記の佐嘉郡、神埼郡についても同様の記述。播磨国風土記、出雲辺りも)そして祭祀を受けると和らぎ交通妨害をしなくなるようです。また、水害という見方もあるようです。

御祭神

市杵島姫命

八幡大神

住吉大神

高良大神

管原道真

コメント