熊本県人吉市に鎮座する岩屋熊野座神社。

御由緒

古より岩穴があって水多く、奥の広さは計ることが出来ない。その水は下條トドロに通じている。俗に大蛇がすんでいると伝えられている。また、夜が更けてくると法螺貝を吹く音が聞こえる不思議の霊所である。

初代相良長頼公が人吉に御下向になり、御守神である熊野三所権現を勧請しようと望まれて社地を選定して居られた時、蓑野の山際に測ることの出来ない霊地があって、山そびえ周囲は崖で岩穴があり、その麓に修験道の聖が一人住んでいて、鎮座地にふさわしい霊所であると里人が申し上げたために、相良長頼公はご覧になりこの地に熊野三所権現を勧請されたのが、岩屋権現(現岩屋熊野座神社)である。(岩屋熊野座神社由緒略記より)

御祭神

中央殿 伊邪那美命(いざなみのみこと)

右殿 速玉男命(はやたまおのみこと)

左殿 事解男命(ことさかおのみこと)

相殿 八幡宮(はちまんぐう)

人吉市の中心部から南寄りの東間上町南端に位置する岩屋熊野坐神社は、人吉に下向された相良氏の初代当主の相良長頼が、寛喜年中(1229-1232)御守神である熊野三所権現を勧請したのが創建です。勧請の社地を選定して居られた時、蓑野の山際に計ることの出来ない霊地があって、山そびえ、周囲は崖で岩穴があり、その麓に修験道の聖が一人住んでいて、鎮座地にふさわしい霊所であると里人が申し上げたために、相良長頼はご覧になり此の地に熊野三所権現を勧請したのが、岩屋権現(現岩屋熊野座神社)と伝えられています。

享保12年(1727)に造営された当時の棟札に「古より岩穴があって水多く、奥の広さは計ることが出来ないとされ、その水は下篠トドロに通じているとされています。俗に大蛇が住んでいると伝えられ、夜が更けてくると法螺貝を吹く音が聞こえる不思議の霊所です。」と書かれています。境内は標高140mで、山間の谷間を利用し、西側の参道を除く三方は山の斜面となっています。東西に延びる参道の西端に鳥居を構え、石段を登ると境内に至ります。建物は西面して建ち、背面の東側には勧請の由来となった洞窟があります。

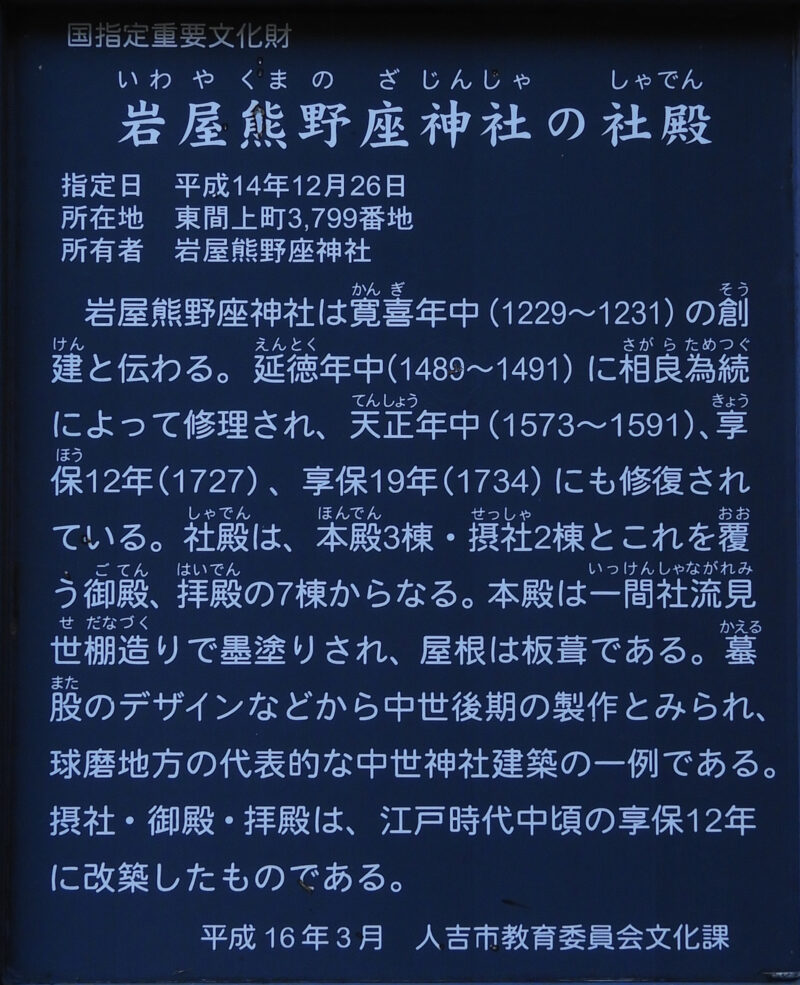

延徳年中(1489-1491)に社殿を造替。天正年中(1573-1592)に社殿を修造。享保12年(1727)に現在の社殿が造営されました。明治元年(1868)に岩屋権現から、岩屋熊野座神社と改称されました。相殿は、明治9年(1876)にを教部省の通達により北西約一町に鎮座していた八幡宮を合祀したもので、解体修理の際、「役行者堂」として設置されたことがわかっています。明治12年(1879)10月14日に村社に列格。平成14年(2002)12月26日に、中央殿、左殿、右殿、拝殿、覆屋、鳥居が国指定重要文化財に指定されました。旧扁額、相殿二棟(左殿・右殿)、棟札が附の指定を受けています。(九州の神社より)

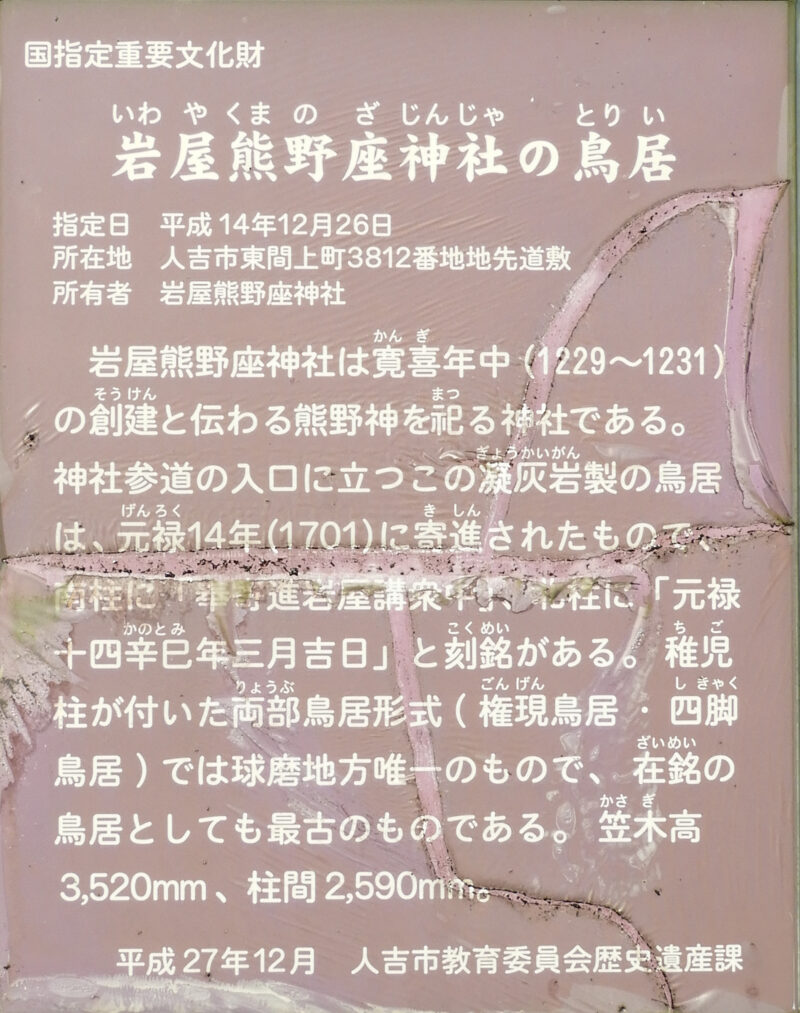

国指定重要文化財の指定を受けている凝灰岩

製の石鳥居

は、参道

(約200m)の入口に立ち、元禄

14年(1701)に寄進

されたもので、南柱

に「奉寄進岩屋講衆中」、北柱

に「元禄十四年辛巳年三月吉日」と刻銘

があります。稚児柱

がついた両部鳥居

形式(権現鳥居

・四脚鳥居

)では球磨

地方唯一のもので、在銘鳥居

としても最古のものです。鳥居

は正確に西を向いており、春分

・秋分

には鳥居

の中央から太陽が昇り、鳥居

の中央から太陽の沈むのを見ることが出来ます。参道

が200m以上もあるのは、周囲の山から離れる事で、太陽をよく拝むことが出来るように設計されたものと思われています。(岩屋熊野座神社由緒略記より)

コメント