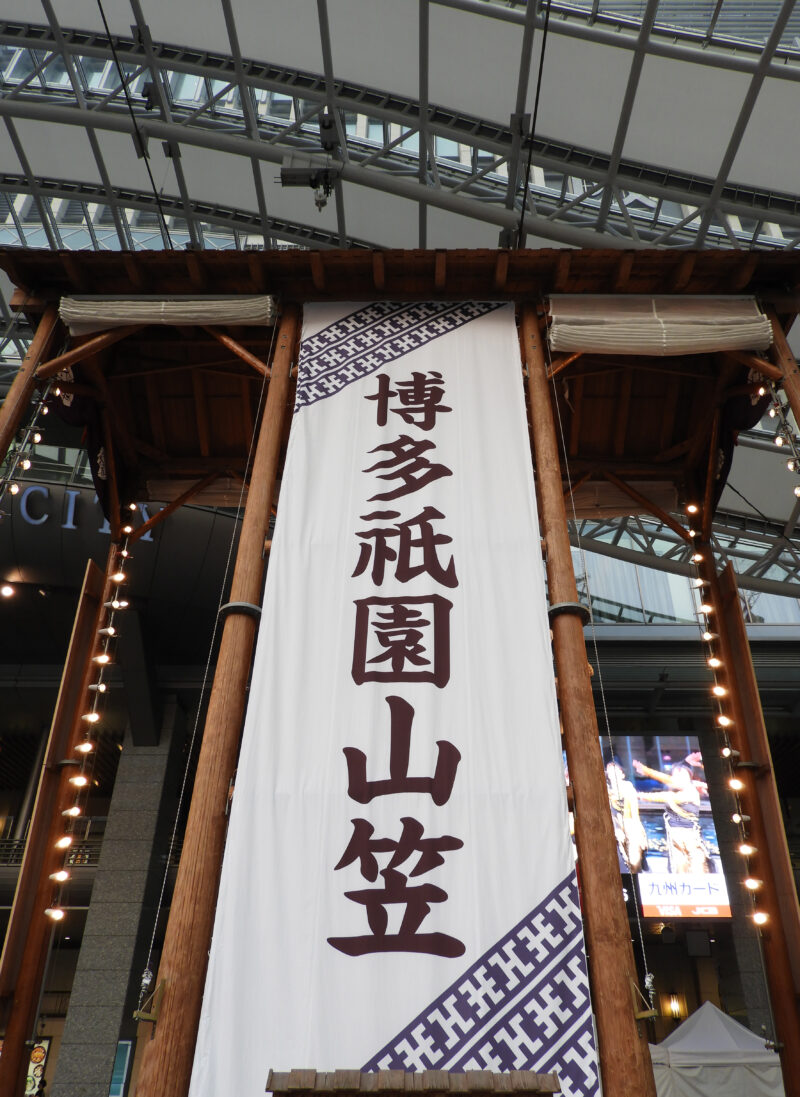

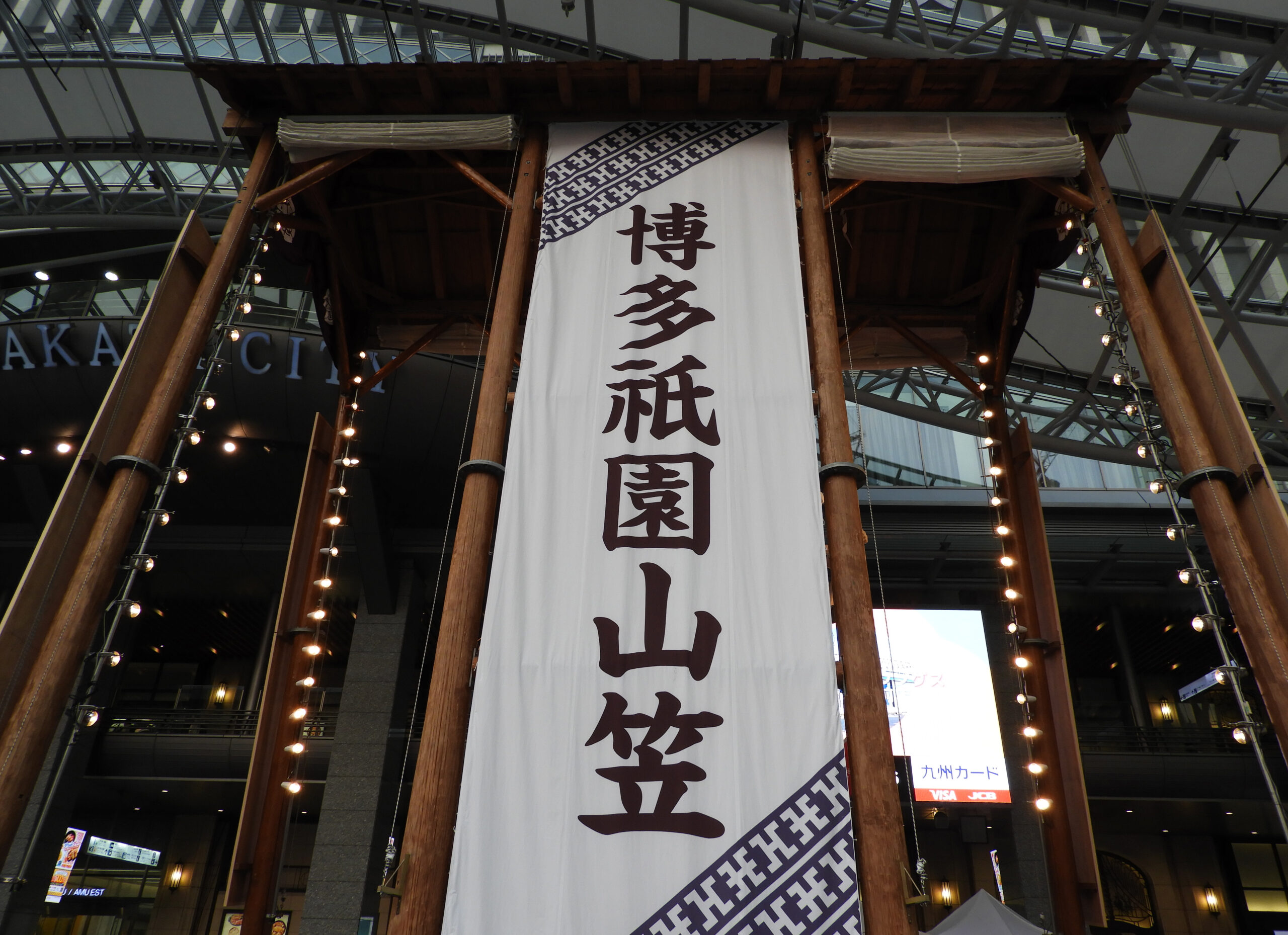

JR博多駅前広場に設置されている博多祇園山笠の飾り山。十番山笠は博多駅商店連合会が奉納しています。表の表題は「決戦立花山」、見送りは人気アニメ「ワンピース」です。

遠くから見ると大きさがみて取れます。

櫛田神社

楼門の額「威稜」は「いつ」と読み天子・天皇の御威光という意味です。

<干支恵方盤>楼門の天井に吊り下げられていて毎年大晦日に新しい年の恵方を示すように矢印が向けられます。

博多の総鎮守、博多の総氏神様としては最古の歴史を有し、天照皇大神(大神宮)、大幡主大神(櫛田宮)、須佐之男命(祇園宮)が祀られています。以前は3つの社にそれぞれ祀られていました。

大幡主大神は孝謙天皇天平宝字元年(757年)託宣によって鎮座され、素戔嗚大神は天慶4年(941年)藤原純友の乱の追討使小野好古が戦勝奉賽のために勧請されたといわれています。天照皇大神の奉祀についてはあまりにも古く史実としてはっきりしていません。

飾り山 表 倭建之西征(やまとたけるのせいせい)

小碓命は父、景行天皇に朝夕の宮中行事に参加しない兄、大磯命を教え諭すように命じられました。しかし小碓命は、景行天皇の命に従わず、兄を殺してしまいます。景行天皇は小碓命の猛々しく荒い性格を恐れ、皇子を遠ざけるため、西の彼方の朝廷に逆らって従わない熊曽、兄建と弟建の兄弟を討ち滅ぼすように命じました。旅立ちにあたり、叔母の倭比賣命から、衣装と剣を借り受けて旅支度を整えて、意気揚々と旅立ちました。

小碓命は幾多の苦難を乗り越えて、長い旅路の果てに熊曽兄弟の屋敷に辿り着きました。小碓命が辺りの様子を窺っていると、兵士達が三重になって屋敷の周りを取り囲み、屋敷を警護しています。どうやらこの屋敷は新築で、屋敷の人々は祝いの宴を催そうと、忙しく動き回っているところでした。

日数を重ねて、宴の当日を迎えました。小碓命は束ねた髪を解き、叔母から借り受けた女物の衣装を身に纏い、着物の下に剣を忍ばせて麗しい童女に変装して、屋敷に紛れ込みました。熊曽兄弟は童女に扮した小碓命を大層気に入って、二人の間に座らせて宴を楽しみました。

そして宴も酣となった頃に、小碓命は隠し持っていた剣を即座に抜いて、兄建の襟を掴んで剣を胸に突き立てました。小碓命は、恐ろしくなって逃げ出した弟建をすぐさま追いかけて、階段で背後から斬りかかりましたが、致命傷には至りませんでした。すると弟建は、言いたいことがあるので待ってほしいと嘆願しました。そこで小碓命は止めを刺すのを待ちました。小碓命の溢れる気品と、勇猛ぶりにすっかり感服した弟建は、「貴方に尊号を奉り、これからは倭建命と称えましょう。」と言いました。それを聞くと、小碓命は剣で弟建に止めを刺しました。これより後、小碓命は倭建命と呼ばれることとなります。

この飾り山笠は、景行天皇に命じられた倭建命が、童女に扮して宴の席で酒に酔った熊曽兄弟を討ち滅ぼす名場面です。

[人形師:小嶋慎二] 山笠ナビより

見送り 船弁慶(ふなべんけい)

源義経は、平家追討の功績を立てた後、兄の頼朝に思いがけない疑惑をもたれて、鎌倉方から身を追われてしまいます。 ある日の夜、その事態に義経は、密かに武蔵坊弁慶をはじめとする忠実な従者とともに、西国へ逃れようと、淀川を下って摂津国(兵庫県)の大物浦にたどり着きます。 義経達と共に同行していた愛妾 靜御前とこれ以上、困難な道のりを進むことは難しいと感じた弁慶は、義経に進言をして、靜御前を都に戻すことにします。 悲しむ靜御前は、別れの宴で舞を披露し、義経一行の未来を祈り、再会を願いながら、涙ながらに見送ります。

靜御前を気遣い、出発をためらう義経に対し、弁慶は説得をして、強引に船頭に出航を命じます。 船が海上に出ると突然、暴風雨となり、波が船に押し寄せ、船頭は必死に船を操ります。 すると嵐の中、義経に壇ノ浦で滅ぼされた平家一門の亡霊が波間に現れます。

なかでも、凄惨な最期をとげた総大将平知盛の怨霊は、是が非でも義経を海底に沈めようと、波の上に浮かび上がり、長刀を大きく振りかざしながら、悪風を吹きかけ、執拗に襲いかかります。 その状況に弁慶は、数珠を押し揉んで不動明王をはじめとする五大尊明王に一心不乱に祈祷を捧げます。 やがて、夜が明ける頃、漸く怨霊は引き潮の流れに乗って波の彼方に消えたのであります。

この飾り山笠は「船弁慶」の一場面であります。

[人形師:人形司武平] 山笠ナビより

コメント