福岡県福岡市博多区住吉に鎮座する住吉神社。

御祭神

底筒男命 中筒男命 表筒男命 の住吉三神を祭神とし、相殿に 天照皇大神 神功皇后 を配祀します。これを住吉五所大神とも申します。

全国に約2000社ある住吉神社の始源とされ、開運除災・航海安全・船舶守護の神として信仰を集め、和歌の神としても崇め敬われてきました。現在の本殿は、元和9年(1623年)福岡藩初代藩主黒田長政が再建したもので、古来の神社建築様式を現代に伝える「住吉造り」として国の重要文化財に指定されています。また、当社が蔵する銅戈6口、銅矛5口は県の文化財に指定されています。 ー福岡市

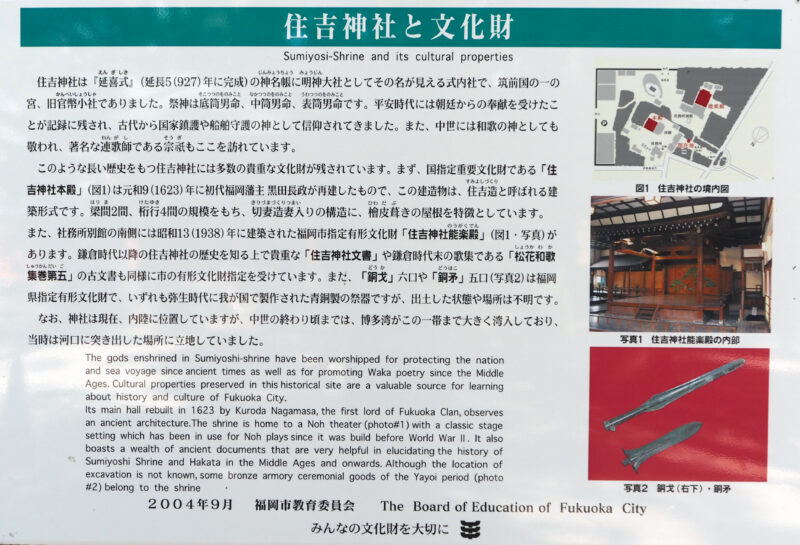

住吉神社と文化財

住吉神社は「延喜式」(延長5(927)年に完成)の神名帳に明神大社としてその名が見える式内社で、筑紫国の一の宮、旧官幣小社でありました。祭神は底筒男命、中筒男命、表筒男命です。平安時代には朝廷からの奉献を受けたことが記録に残され、古代から国家鎮護や船舶守護の神として信仰されてきました。また、中世には和歌の神としても敬われ、著名な連歌師である宗祇もここを訪れています。

このような長い歴史をもつ住吉神社には多数の貴重な文化財が残されています。まず、国指定重要文化財である「住吉神社本殿」(図1)は元和9(1623)年に初代福岡藩主黒田長政が再建したもので、この建造物は、住吉造と呼ばれる建築様式です。梁間2間、桁行4間の規模をもち、切妻造妻入りの構造に、檜皮葺きの屋根を特徴としています。

また、社務所別館の南側には昭和13(1938)年に建築された福岡市指定有形文化財「住吉神社能楽殿」(図1・写真)があります。鎌倉時代以降の住吉神社の歴史を知る上で貴重な「住吉神社文書」や鎌倉時代末の歌集である「松花和歌集巻第五」の古文書も同様に市の有形文化財指定を受けています。また、「銅戈」六口や「銅矛」五口(写真2)は福岡県指定有形文化財で、いずれも弥生時代に我が国で製作された青銅製の祭器ですが、出土した状態や場所は不明です。

なお、神社は現在、内陸に位置していますが、中世の終わり頃までは、博多湾がこの一帯まで大きく湾入しており、当時は河口に突き出した場所に立地していました。

2004年9月 福岡市教育委員会

御由来

◆御由緒

住吉三神は遠い神代の昔に、伊弉諾大神が筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原でミソギハラヘ(禊祓)をされた時に、志賀海神社の御祭神・ワタツミ三神と警固神社の御祭神・直毘の神と共に御出現になりました。したがって当社の御鎮座は遠い遠い神代のことで、年代を定めることは出来ませんが、全国的にも九州でも最も古いお宮様の一つです。

住吉大神をお祀りする神社が全国に二千百二十九社ありますが、当社は住吉の最初の神社で、古書にも当社のことを「住吉本社」「日本第一住吉宮」などと記されております。

また、平安時代に全国各地に「一の宮」が定められましたが、当社は筑前の一の宮として朝野の厚い崇敬を受けました。

約千八百年前、神功皇后の三韓への御渡航に際し、住吉大神の荒魂は水軍をお導きになり、和魂は胎中天皇と申し上げた応神天皇の玉体をお守りになり、刃を用いずして御帰還遊ばすことが出来ました。よって皇后は住吉三神の御神徳を厚く敬仰感謝され、新羅の都に国の鎮護として住吉大神をお祀りになり、また摂津(大阪)、長門(山口)、壱岐に住吉神社を御創建になりました。

住吉大神のご神徳は、その御出現の由来に拝しますように、「ミソギハラヘ」の御霊徳によってわれわれに心身の清浄を保たしめ給い、そしてそれによる生ずる「開運と光明」をお恵みになるのであります。更に、応神天皇の御代から国運大いに開けたこともあり、住吉大神は文教、殖産、興業、開運、安産、予言の神として信仰されております。またツツノオ(筒男)のツツには星の意味があると言われ、筒男三神は航海安全、船舶守護にその神威をあらわされ、海運・漁業者の崇敬が極めて厚く「住吉丸」と名づけた船の多いのもそのためであります。

このように御神徳が広大でありますので、当社への朝廷の御崇敬は特に篤く、神功皇后の勅祭(十月十三日の例祭の起源)に始まり、聖武、清和、陽成、後一条、鳥羽、後花園の各天皇が奉幣あらせられ大正天皇は三度昭和天皇は五度の奉幣がありました。

また当社は諸武将の崇敬も厚く、楠正成、源頼朝、足利尊氏は祈願文、寄進状を寄せ、一時は自国・他国を合わせ神領三千余町(ha)歩、神人三百余人に及んだと伝えられます。江戸時代に入っては、黒田藩祖長政以来歴代藩主の崇敬は殊に篤いものがありました。

◆所在

現在、当社は背振山系に水源を発し、福岡平野を潤おして博多湾に注ぐ那珂川の下流、福岡市街地の中心にあって緑の木立にかこまれた参道や境内は市民の安らぎの場所となっております。

中世の状態を描いた当社所蔵の博多古図では、海は深く湾入りしその入江に突き出た岬に当社があります。古来より大陸交通の要衝であった儺の津の中心に、この地の総氏神で航海、船舶の守護神であらせられる筒男三神が鎮座されていることは、まことにふさわしいことと申せましょう。

●祭典

○例祭<十月十三日> 神功皇后が三韓より御帰還されて、住吉大神の御神徳に報賽されようとその御神慮をうかがわれたところ、「相撲」と「流鏑馬」との仰せがありましたので、皇后は軍士に力競べをさせられました。このことが起源となって、例祭のことを「相撲会祭」とも申し、昔からこの地方の最も権威ある宮相撲となり、江戸期から現代に至るまで特設の桟敷が設けられ、大変盛大な催しでありました。新横綱は戦前までは横綱の免許を受けに熊本の吉田司家に行った帰路、必ず当社に参拝をして居りました。また例祭で御祭神は博多の浮殿へ御巡幸されましたが、その際、朝御饌を奉った所を「御供所」、流鏑馬を行った所を「馬場」と言って、町名として残っています。

○追儺祭<一月七日> 皇室、国家の繁栄をお祈りする祭りで、夜間には鬼すべ、うそ替の行事があり、その昔、鬼をしばりつけたという石柱が本殿前にあります。

○御田祭<三月七日> 祈年祭とも申し、五穀の豊穣を祈る祭りで、播種神事と大神楽が行われます。

○潮干祭<四月三日> 航海の平安、豊漁、船舶の安全をお祈りする祭りです。

○名越祭<七月三十日~八月一日> 御祭神の御出生と関連の深い昔の「六月大祓」で、芽の輪くぐり、人形流しの神事があります。また、毎日子供神輿が各町を練り回り賑わいます。

○早穂祭<九月四日> 初穂を奉り、五穀豊穣を祈念します。

○歩射祭<十一月七日> 後陽成天皇の奉幣に始まり、国家の鎮護と海内の平穏をお祈りします。社前では礼射が行われます。神職は横田氏を以って代々宮司とします。佐伯氏の一家で、その一族は源頼朝の身辺にあって源氏の武家政治の樹立について功のあったことが『吾妻鏡』に見えます。

●社殿

元永二年(1119年)当社の遷宮について朝廷で仗座のあったことが『中右記』に見え、この時、社殿の改造があったことがうかがえます。元和九年(1623年)黒田長政公は白銀ニ千両と材木を寄進して社殿を再建し、三代光之公も社殿を修理されました。

国宝「蒙古襲来絵詞」には朱塗りの当社の鳥居が描かれ、その場所に延亨年中には石鳥居が建立されましたが、最近の交通事情から南参道に移されました。

本殿 間口ニ間・奥行き四間・住吉造り桧皮葺き(国指定重要文化財)

拝殿 入母屋造り銅板葺き・二十五坪

●境内地

総面積8107坪。次のようなものがあります。

○神木一夜松 社殿の左手にあり、永亨のころ社殿にさしかかった松が造営の邪魔になるので、切ろうとしたところ一夜のうちに真っすぐになりました。このことが天聴に達して後花園天皇は勅松花和歌集十二巻を奉納されました。そのうちの五の巻(恋の巻)が現存しています。惜しいことにこの松は昭和初期に枯死しましたが、文明十二年(1480年)連歌師飯尾宗祇は当社に参拝、この松に次の歌を寄せました。

『神垣の松にぞたのむ言の葉も

すぐなる道に立ちやなほると』

○功徳池 南参道にあり。昔は放生会の神事が行われました。

○天竜池 表参道と那珂川の間にあり。以前は満潮時、川をさかのぼった海水がこの池に達していましたので、一名汐入池とも呼ばれ伊弉諾大神のミソギハラヘの霊池とも伝えられています。

○摂社

船玉神社(猿田彦命)道の守護神。

志賀神社(綿津見三神)海洋の守護神。

○末社

少彦名神社(少彦名命)薬祖神、淡島様、酒造様、神農様などと称し、薬業者、酒造家、医師、病人等の信仰するのもが多い。

稲荷神社(宇賀乃魂)荒熊様とも称し、商家、生産業者の信仰が厚く、この神に願いをかければ諸願通ぜぬはなしとされる。

恵比須神社 航海、漁業、幸運の神。

天満宮(菅原道真)学問の神。

人丸神社(柿本人麿)和歌の神。

天津神社(伊弉諾大神)天竜池の中にある亀島に祀られてあり、縁結び、開運、除災の神。

●神宝

天文二十年(1551年)、応仁の乱により荒廃した本殿の造営を依頼しようと、伝来の宝物を持たせて山口の大内義隆のもとに遣して説かせたところ、義隆は快諾したが陶晴賢の反乱に遭い、義隆は自刃。神官二名も義隆一旦の恩義に感じ出陣して戦死し持参の神宝も散逸しました。

現存する主なものは、社殿(住吉造り=国指定重要文化財)、銅戈六口・銅矛五口(県指定有形文化財)、勅撰松花和歌集一巻、博多古図、住吉大明神御縁起、古文書類などがあります。

ーパンフレットより

福岡県神社誌

【祭神】 底筒男命、中筒男命、表筒男命、三座。配祀 天照皇大神、息長足姫命

【由緒】 社説に曰く、当神社は伊弉諾命の予母都国より帰りまして、禊祓給ひし筑紫の日向の橘の小戸の檍原の古蹟にて、住吉大神御出生の地なるが故に、神代より御鎮座あらせられたるものと推察せらる。下りて神功皇后神教を奉じて御征韓の途に上らせ給ふに先立ち依綱吾彦男垂見をして祭祀を行はしめ給ひしは当神社にして、当時既に此地に御鎮座有りたるものなる可く、住吉本社又日本第一住吉宮と旧記に見えたり。皇后御征韓の時大神の和魂は玉体を荒魂は御舟を守護して御神徳を垂れ給ひ、御凱旋の日荒魂は長門に、和魂は摂津に鎮り給ひぬ。かくて当社は住吉本社として歴朝御崇敬極めて篤く、中にも、後一条天皇は一代一度の大神宝使をして奉幣せられ、後花園天皇は当宮一夜の松の奇瑞を御叡感、勅撰松花和歌集を奉らる。其他頼朝を始め武将国主より神領金穀の奉納枚挙に遑あらず。

貞観元年従五位下叙し奉る、延喜の制には名神大社に列せられ、建武、延元、正平及び文明の頃には筑前一の宮たり、境域方一里、神領三千町、神人社僧百十余人に及び、本殿三宇廻六十六間二階造楼門を首め、境内外に数多の摂末社佛堂等を有し壮大を極めたるも、元弘建武嘉吉応仁以降海内乱れ、殊に博多の地は戦争の巷となり、遂に当社も荒廃に帰しぬ。慶長五年黒田長政入国以来、名社の荒廃を歎き、元和九年現在の神殿拝殿を再建し、天明中随身門、玉垣門、玉垣、神楽殿等を再建せり。明治五年十一月三日県社に大正四年十一月十日官幣小社に列せられ、神威日々に発揚し、漸次往時の盛大に復しつつあり。

【特殊祭事】 ・潮干祭 四月三日 神功皇后御出船の故事を偲び奉る祭典にて、敵国降伏、海上平安の祈願をなす。

・夏越祭 七月三十日、三十一日 御祭神御出現の故事に起因し、古来の六月の大祓にて、当日那珂河畔斎場にて大祓神事。芽の輪潜等あり。心身の清浄災厄消除の祈願をなす。

・相撲会祭 十月十二日、十三日 神功皇后住吉大神の御神勅によりて三韓を征し給ひ、御凱旋の砌報賽祭執行の時大神の宣旨によりて兵士に力競べせしめられたるに始まれり。現今相撲司家吉田追風翁臨場、盛大なる式相撲を行ふ。

・歩射祭 十一月七日 皇紀千三百九十七年聖武天皇の天平九年、新羅我が国に無礼なりしかば、当宮に勅使を遣はし奉幣して告げ給ひしに、新羅ほどなく叛意を翻へし、王子金泰廉等を質として奉り、後我が朝に帰化しけるを以て其の罪を免し給ひきと。夫れより凡百四十年を経て陽成天皇の元慶二年(紀元千五百三十八年)新羅復我が国を窺ひしかば、勅使兵部少輔従五位下兼行、伊勢権介平朝臣李長を遣はし、当宮に奉幣して祈らせ給ひしに、遂に其の寇無くて罷みにきとぞ。干時鳴弦蟇目なんどの行事もありしならん。爾来歩射祭と称する神事を存して、左庁の人等境内に集ひ、未申の方に向ひて歩射を行ふを例とせり。是即世は泰平に属すと雖、武備を忘れず、斯道を鳴吹すると共に国難を除き、海内静寧万民豊楽の祈祷なり。

【例祭日】 九月十三日

【神饌幣帛料供進指定】 大正十五年七月一日

【主なる建造物】 本殿、幣殿、拝殿、社務所、神門、神徳館、能楽殿、墨の江館、神楽殿、通夜堂

【主なる宝物】 古代銅鉾十一口(筑紫鉾)黒田長政奉納信国作独鈷剣一。後花園天皇勅撰松花和歌集。南朝寄進状、御託宣扁額、御社領目録、神功皇后御物御矢の根、古文書、刀剣類。

【境内坪数】 五千八百ニ十六坪九合

【氏子区域及戸数】 春吉校区内三十ニ箇町、住吉校区内二十四箇町、東住吉校区内十二箇町、八幡校区内九箇町、冷泉校区内九箇町、計八十六箇町、春吉校区内三千百六十戸、住吉校区内三千三百三十六戸、東住吉校区内千八百三十戸、八幡校区内千百六十三戸、冷泉校区内九百五十三戸。計一万四百四十ニ戸

【摂社】 船玉神社(猿田彦命)、志賀神社(底津綿津見命、竹内宿禰、中津綿津見命、火産霊神、表津綿津見命)

【末社】 人丸神社(柿本人丸)、菅原神社(菅原神)、稲荷神社(宇賀魂命、火産霊神)、少彦名神社(少彦名命)、天津神社(伊弉諾命)

【境外末社】 下照姫神社(下照姫神、味耜高彦根命、衣通姫神)

古代力士像 開運・立身出世

横綱が土俵入りをする神社は、伊勢神宮(三重)・明治神宮(東京)・靖国神社(東京)・熱田神社(愛知)・住吉神社(福岡)の5ヶ所のみ。

古代力士像の手に手のひらを合わせるとパワーをもらえるのだとか。

パワー!「受け取るのかい!?受け取らないのかい!?どっちなんだい!?」

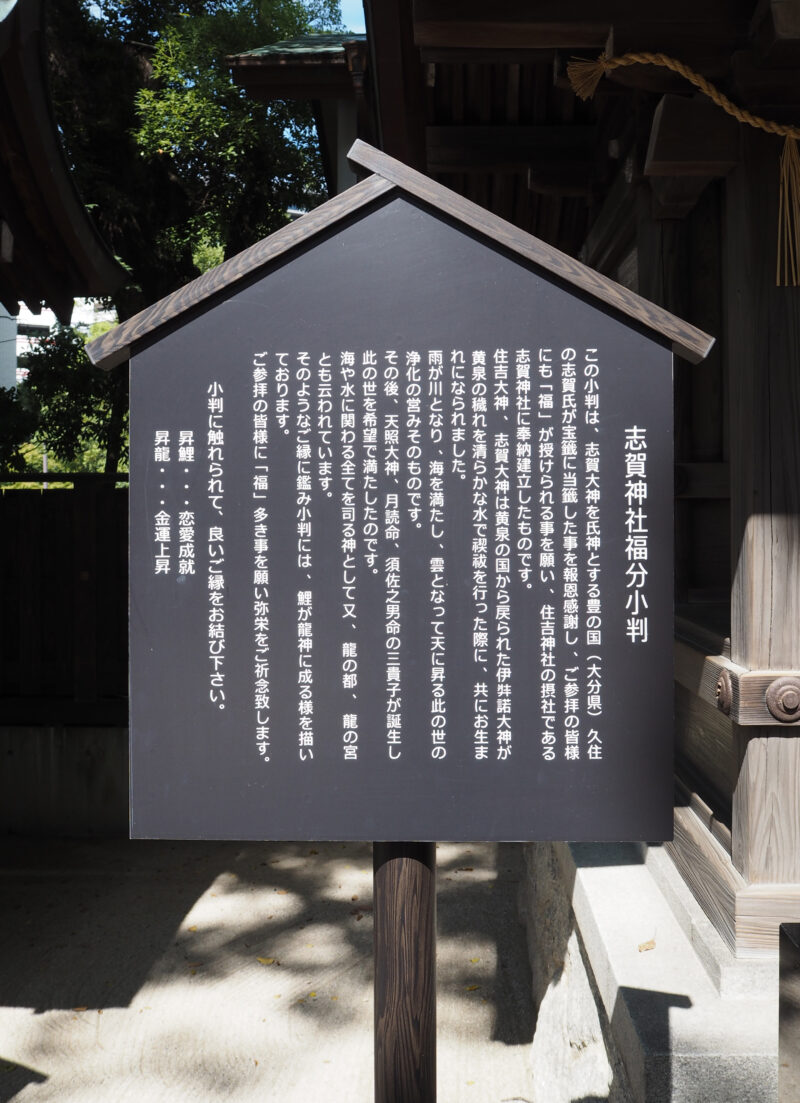

この小判は、志賀大神を氏神とする豊の国(大分県)久住の志賀氏が宝籤に当籤した事を報恩感謝し、ご参拝の皆様にも「福」が授けられる事を願い、住吉神社の摂社である志賀神社に奉納建立したものです。

小判には龍と鯉が施されており、龍に触れると金運アップ、鯉を触れると恋愛成就するといわれています。弥栄(いやさか)!

随分前に行った大阪に鎮座する住吉大社。

住吉公園前の通りを車で走っていたらビリビリと感じるものがあり、調べてみると住吉大社があったので当時立寄りました。

「住吉大社神代記」に仲哀天皇が崩御した夜に神功皇后が住吉大神と夫婦の密事を行なったことが記されています。住吉大神は武内宿禰と同一であるという説も。以前書いたかな?

ま、こちらがメインだったんですけどね。

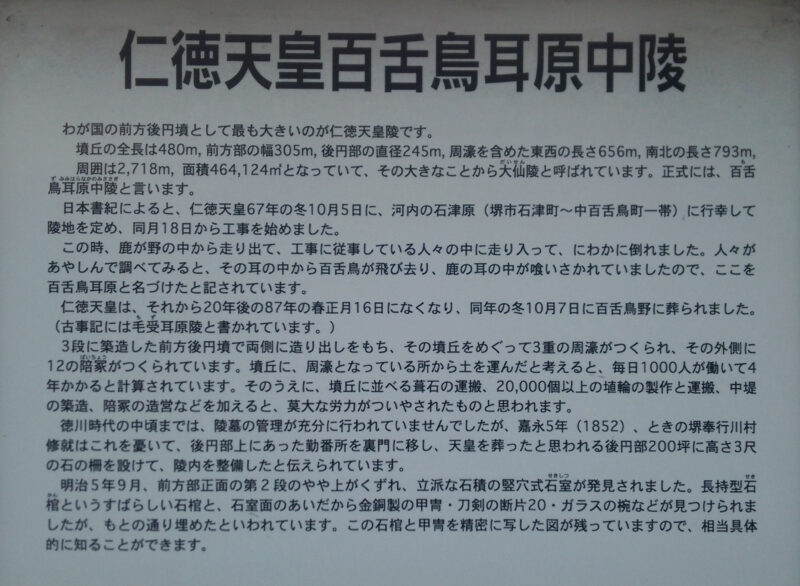

教科書に載っている空撮写真のように見えるわけも無く…仁徳天皇陵。大仙陵古墳または大山古墳。

↓世界遺産の仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳または大山古墳)を眺めるガス気球が運行をはじめたらしいです。

そういえば、『嵐ヘリウム事件』ってあったな…枯渇とかの話が当時出ていたようだけど解決したんかな? 調べてみると今のところヘリウムガス供給不足は解消しているみたいですね。

コメント