福岡県みやま市にある権現塚古墳。田畑の中にポツンとある大きな円墳です。

古墳の築造年代ははっきりしていませんが大化の改新の際、規模の大きい古墳を造るなどの厚葬を禁じていたため大化の改新以前のものとされています。

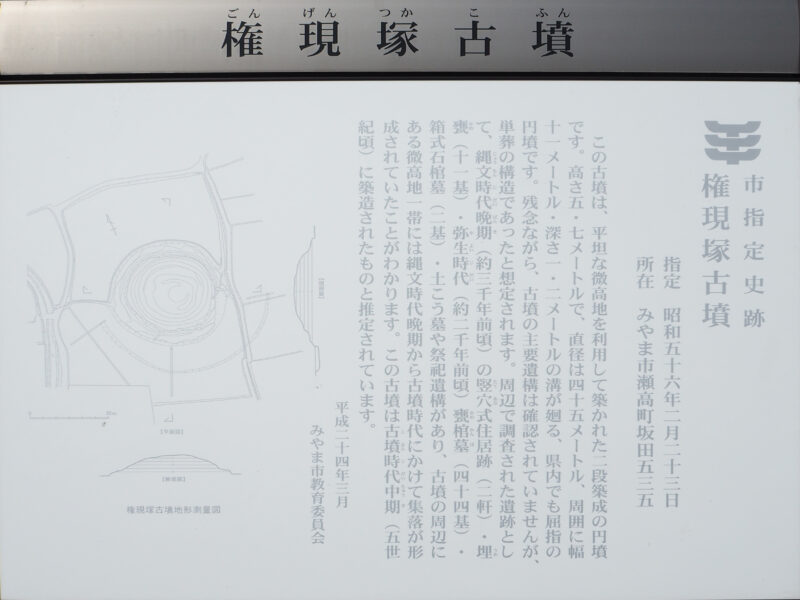

市指定史跡 権現塚古墳

この古墳は平坦な微高地を利用して築かれた二段築成の円墳です。高さ5.7メートルで、直径は45メートル、周囲に幅11メートル、深さ⒈2メートルの溝が廻る、県内でも屈指の円墳です。残念ながら古墳の主要遺構は確認されていませんが、単葬の構造であったと想定されます。周辺で調査された遺跡として、縄文時代晩期(約3000年前頃)の竪穴式住居跡(2軒)・埋甕(11基)・弥生時代(約2000年前頃)甕棺墓(44基)・箱式石棺墓(2基)・土こう墓や祭祀遺構があり、古墳の周辺にある微高地一帯には縄文時代晩期から古墳時代にかけて集落が形成されていたことがわかります。この古墳は古墳時代中期(5世紀頃)に築造されたものと推定されています。

伝説によると、神功皇后が熊襲征伐としてヤマト王権に従わない山門県の巫女女王の田油津媛(たぶらつひめ)が女山(ぞやま)に逃げ込んで討たれた(といわれている)際の戦死者を葬った塚であるとか、皇后軍の兵士の墓とか、または(年代的どうか?)卑弥呼の塚とも言われていますが、真実は定かではありません。また、景行天皇軍に討たれた葛築目が権現塚に葬られたという説もあるようです。

小高い丘に悠久の歴史が…

コメント