日向神社に行った際、社歴にある「神の使いの群猿は遠く三池の黒崎に至り潮水をくみ来り神々にすすめた」という話をしました。こちら。その三池の黒崎といわれている場所に行ってみました。

黒崎の由来にはいくつかの説があり、竹内宿禰監察の際に船上より「船を彼の黒の岬に寄せよ」と言って栗崎を改め黒崎と呼ぶようになった。とか、神功皇后三韓征伐凱旋の際、立ち寄った時に暗の如くなったので地名を黒崎と呼ぶようになった。とか、神功皇后三韓征伐凱旋の際、竹内宿禰に命じて行宮を建立している時に闇の如くなり黒崎村と呼ぶようになった。など…日食が由来?

黒崎の地名の由来は朧げでハッキリしていないようです。

黒崎観世音塚古墳 大牟田市大字岬 黒崎公園内

大牟田市の北西、甘木山の西端にあたる黒崎山は、かつては山裾まで潮が迫る岬であり、「筑後一の名勝」とも言われていた。山頂からは眼下の有明海を挟んで雲仙や太良・背振の山々、筑後平野を流れる矢部川も見渡すことができる。当地一帯は古墳の多いことでも知られており、特に「舟形石棺」が多数出土していることで有名である。「黒崎観世音塚古墳」が発見されたのは平成6年のことである。全長100メートルにも及ぶ大規模な前方後円墳で、出土した埴輪から4世紀末の築造と判明した。古墳の規模は、墳長97メートル、後円部径72メートル、高さ10メートル、前方部長27メートル、同幅36メートルである。やや短めの前方部を西に向け、後円部には前方部上面からつながる平坦面がある。この面には円筒埴輪と壺形埴輪が並べられていた。墳丘は盛土と地山整形によって構築され、場所によっては5メートルにも及ぶ盛土が行われていた。観世音が祀られている墳頂部には盗掘の跡も見られたが、割石を粘土でおおった主体部が確認された。この割石は熊本市西部の金峰山(三ノ岳)産のものと思われる。墳丘の裾には列石が廻り、斜面には当地で産出する結晶片岩を葺いており、往時は遠くからも輝く墳丘が見えたと思われる。「黒崎間観世音塚古墳」は当時における有明海沿岸で最大の前方後円墳であり、有明海一帯を治めた盟主た人物が眠る古墳であろう。このほか、墳長部からは経塚も3基発見された。12世紀頃のもので、市内では岩本経塚に次いで2例目の経塚であり、当時の末法思想の広がりを示すものである。

平成14年3月 大牟田市教育委員会

黒崎公園内(黒崎観世音塚古墳)で出土した舟型石棺は、カルタックス大牟田(図書館とカルタ・歴史資料館)に展示されています。

黒崎山にあった灯台は「大牟田信号灯台」という電波塔でした。灯台の高さは16メートル。近くの手鎌地区は電波の入りがいい土地だったと言われています。現在は灯台の脚らしき跡を見ることができます。

溝口城と徳利塚 民話

黒崎には溝口城(殿様屋敷か?)というお城があり、金助坂にある古井戸の裏側であったといわれています。(金助さんと呼ばれていた山崎金左衛門さんが先駆者として山道を切り開く功労、協力したことから金助坂と命名された。)

昔はお城の下まで潮が来ていて、天守閣から眺める夕日は美しく有明海にまぶしいばかりに照り輝いていたようです。

溝口城には民話が残されていて、大蛇退治の戦いの際に大蛇の毒気に当たって亡くなってしまった死をいたく悼み、その霊を慰めるために酒好きであった子を偲び徳利塚をつくったという話があります。

徳利塚は黒崎観音堂の横西側に現存し、徳利の形をした石碑には「秋月酒徳」と刻んであります。

天守閣跡には加藤清正大神と生目八幡大神の石仏を祀った石の祠がありましたが、現在は近くの峠茶屋/ARIAKE GYM.の横に移されているようです。

古地図には殿さん屋敷(殿様屋敷)跡(溝口城?)とあり、溝口城は福岡県筑後市にあった(鬼滅の刃で有名となった溝口竈門神社の近く)とされているので、こちらは山城/支城的な城、もしくは殿様屋敷だったのかな?景勝地だったので遊びに来てたのかな?と。

黒崎玉垂神社

御祭神:武内宿禰命・応神天皇・神功皇后・建磐龍神・住吉大神

由緒によれば、「当社は神功皇后三韓征伐より凱旋の節、当地に着船し、副将武内宿禰に命じて行宮を創立し給う」とあります。

大日神社の本尊は神仏判然令により倉永のお寺に安置されたと伝えられています。

昔は黒崎岬、高良大明神や高良玉垂宮等と呼ばれ、久留米高良大社の支柱的役割があったといわれています。712(和銅5)年創建と言われ、大牟田・高田(現みやま)の中で一番古いお宮。過去に2度の大火事での全焼を乗り越え昭和3年に復旧されて現在に至ります。

黒崎玉垂宮は、高良大社の三大末社(大善寺玉垂宮、大川風浪宮、黒崎玉垂宮)の一つとも。

お願い成就 幸福のからす

高良大社の伝説に因んだからすです

皆様の長いごとを込めてこのからすをなでて頂くと、念願が通じて成就するでしょう。

玉垂命神遣い烏のいわれ

古くから「神使い」として神様の取り次ぎをしたり後祭神の事績と縁が深い生き物は全国の神社に多く見られ、春日大社の鹿、天満宮の牛、日吉大社の猿、八幡神社の鳩など知られていますが、高良大社のお使いは烏です。

『高良大社玉垂宮神秘書』に玉垂宮三韓征伐の砌、「遥かに人が数多く見え異敵が攻めてくるぞ」と思し召されたとき、早速みさき烏を遣わして偵察して事なきを得たとの記述があります。更に、現在の御井町バス停付近にあった橋は、流鏑馬の際馬をつなぎとめたことから馬留の橋と云われ御祭礼のとき、みさき烏という烏が集まって来るところから別名烏橋とも云われると記されています。又、国指定重要文化財・高良大社本殿にも三ヶ所の蟇股に烏の彫刻が見られ古くから玉垂宮と烏のつながりがあったことが想像されます。この玉垂命神遣烏は、このような伝承に因み、銘木高良杉として山内にあった人形杉の良材を用いて制作したものです。

「遥かに人が数多く見え異敵が攻めてくるぞ」と思し召されたとき、早速みさき烏を遣わして偵察して事なきを得たとの記述がある部分は、カラスが人に噛みついても全く動かなかったことから「ヒトカタ」、石人を指すと考えられます。

石人石馬は磐井の時代のもので時代が逆転しているようです。(創作?)

・八咫烏=ミサキカラス=カチガラス(カササギ)

筑後地方では「ミサキカラス」と呼ばれ、カチガラス(カササギ)は佐賀県の県鳥です。

地方によって言い方が違いますが、船の先で安全を確かめて導いてくれる鳥のようです。

他、格式高い玉垂宮、玉垂神社の存在も…

筑後地区周辺を神功皇后とか前に書いた景行天皇が率いた集団がウロウロ(失礼…)していたと思うと気持ちが昂ります…

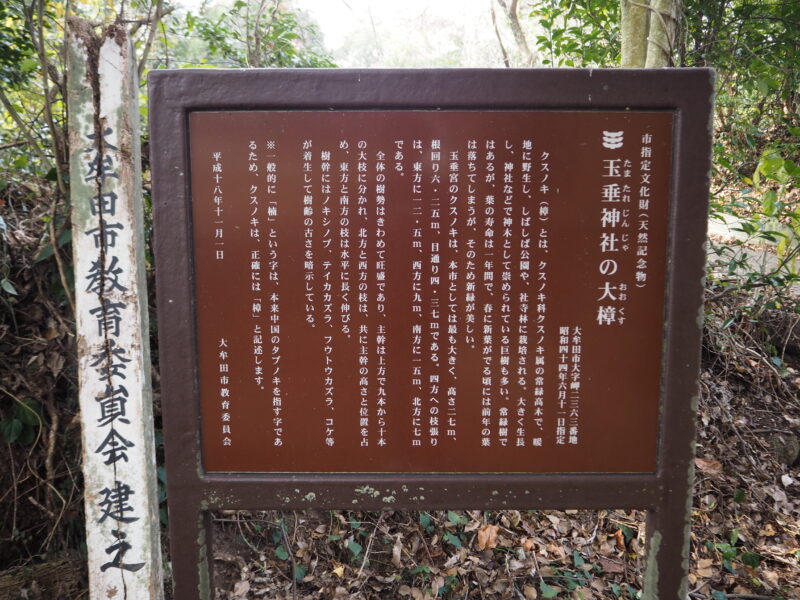

玉垂神社の大樟

玉垂宮のクスノキは、本市としては最も大きく、高さ27メートル、根回り6.25メートル、目通り4.37メートルである。四方への枝張りは、東方22.5メートル、西方に12.5メートル、南方に15メートル、北方に7メートルである。

全体の樹勢は極めて旺盛であり、主幹は上方で9本から10本の大枝に分かれ、北方と西方の枝は、ともに主幹の高さと位置を占め、東方と南方の枝は水平に長く伸びる。

樹幹にはノキシノブ、テイカカズラ、フトウカズラ、コケ等が着生して樹齢の古さを暗示している。

平成18年11月に設置されているので、当時より育って大きくなっているだろう。

樹齢は300年以上といわれています。

黒崎公園 展望台

825(天長2)年に疱瘡が流行し、平癒のために大日神社が建てられました。その土産物として黒崎ガラガラは作られました。紅白に色付けした赤貝を左右に3個ずつ刺して病魔を振り払うと人気があったそう。

風見鶏の代わりに黒崎山展望台の矢頭は黒崎ガラガラを模したものになっています。

黒崎公園には春には桜、ツツジが咲き誇り、秋には神社でイチョウの葉が絨毯のように広がる景色が見れます。

黒崎潟いね踊り 5分16秒辺り〜昭和初期の黒崎海岸の様子が…

潟いね踊りは、福岡県大牟田市黒崎地区に伝わる伝統芸能です。

「潟いね」とは、干拓の作業の一つです。

江戸時代から明治時代にかけて行われた干拓工事の厳しい労働を克服するために歌われた唄と、

その干拓の作業の動作を表現した踊りで地域の女性たちによって継承されています。

コメント