佐賀県神埼町に鎮座する櫛山 櫛田宮。国営吉野ケ里歴史公園近くにあります。博多櫛田神社の元宮です。

御由緒

大昔荒ぶる神が人々を害したが、景行天皇が櫛田宮を創建されてからは災厄はなくなり神の幸の郡と名づけた(神埼郡)。今から千九百余年前 吉野ヶ里遺跡と同時代の事である。

皇室領の神埼庄の郡中総鎮守神社として櫛田三神を祭り(須佐之男命 櫛稲田姫命 日本武命)九州大社と称せらてた。

鎌倉時代蒙古襲来の時、本宮の神剣を博多櫛田神社へ移して異賊退散を祈り、霊験あらたかなものがあったので、厄よけの神と崇敬された。縁起書に「万民を利益しましますこと凡智の測量する所にあらず」と記してある。

鳥羽、後白河、順徳天皇より社殿ご造営あり、武将や藩主も崇敬あつく神領を寄進した。

明治十三年県社となったが終戦により廃す。昭和二十七年「櫛田宮」と復古改称認可あり。

博多にある櫛田神社の社伝では757年(天平宝字元年)松阪にあった櫛田神社を勧請したのに始まるとされている。されていた。ようです。平清盛が所領の肥前国 神埼(佐賀県神埼市)の櫛田宮を日宋貿易の拠点とした博多に勧請したという説なども。櫛田神社の宮司らが櫛田宮に参拝と調査に来神。1965年(昭和40年)に編纂され文部省(当時)に提出した『博多山笠記録』や1979年(昭和54年)に福岡市が発行した『福岡の歴史』では佐賀県神埼市にある櫛田宮の分社とされています。

御祭神

櫛田三柱大神

・櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)正面御座、櫛田大明神

・須佐之男命(スサノオノミコト) 東御座、 高志大明神

・日本武命 (ヤマトタケルノミコト)西御座、 白角折大明神

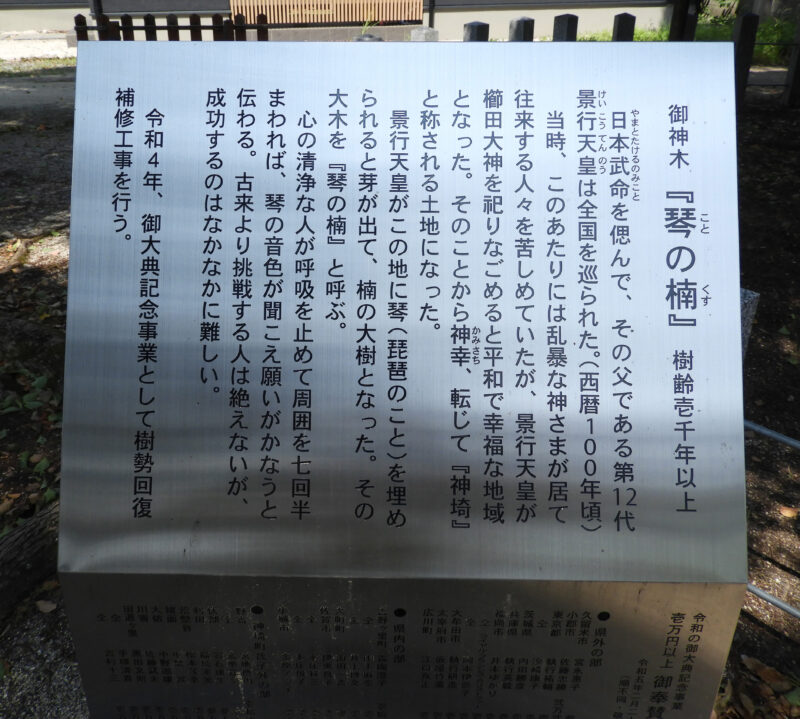

御祟神と伝説

櫛田三神をまつる。櫛稲田姫命、須佐之男命、日本武命とつたえる。景行天皇は御子の日本武命(ヤマトタケルノミコト)を偲び、各地を巡行された。櫛田宮に琴を埋め、化して楠となる。よって琴の楠と称する。この古木の周囲を呼吸を止めて7回半まわれば琴の音色が聞こえるという。また約300坪の池を琴の池という。

神社裏一帯を櫛山と称して、古代神祭の旧跡と伝える。かたわらに石造の酒甕と伝えられるものもあり、祭神がヤマタノオロチの災厄をのがれ給うた神話の証として、生児のヒハレ(初宮)詣りの際、その生毛を納めて生育を祈る風習がある。

1年おきの春祭り(みゆき大祭)は、800人近い大行列で賑わうが、その先払いの尾崎太神楽(佐賀県重民無文指定)を保持する尾崎地区周辺には大蛇にちなむ地名伝説がある。(下線部は現存地名)

大昔大蛇が住民を苦しめた。鼻は花手に尾は尾崎までおよぶ長さ六丁の大蛇。人々は野寄に集まりて協議して、柏原から柏の木を伐ってきて伏部からふすべ(クスベ)た。大蛇は苦しみ蛇貫土居をのがれ、蛇取で退治された。今も蛇取に蛇塚がある。

なお尾崎太神楽の獅子は他所の獅子舞とは異なり大蛇を表現したものであり、蛇は櫛田神の使い(眷属)で、その伝説は霊験記(室町時代)にまとめられている。

ヤマタノオロチの神話は別格としても、元寇の際、博多へ神剣を移して祈願した記録が「櫛田大明神縁起」にある。

就中弘安年中に蒙古勢襲来の時 櫛田の御託宣に曰く「われ異国征罰の為に博多の津に向かう。我が剣を博多の櫛田に送り奉るべし」と云々。仍てこれを送り奉る。ここに博多の鍛冶岩次良霊夢あるによりて、三日精進して御剣をとぎ奉る。これを箱におさめ白革を以て三所ゆい封をなして神殿に納め奉り畢ぬ。即ち蒙古合戦の最中筑前国志摩郡岐志の海上に、数千万の蛇体浮かび給う。万人の見知其の隠れなし。また、三ヶ月の後、末社櫛田の社壇に疵を蒙る蛇体多く現じ給う。即ち御託宣に曰く「各疵を蒙ると言えども、蒙古既に降伏して帰り来る」と云々。仍て神埼本社の神仁等数百人、かの岐志の浦に発向して迎え奉り畢ぬ。その後更に十三年を経て、かの御剣を本社に遷入れ奉らん為、神埼の神仁いむ田太良以下数百人、博多の櫛田に参向して件の箱の封を解きし処に、蛇体御剣を巻つめて頭をつばの本に打ちかけて、殆ど倶利伽藍明王の如し。見聞の諸人渇仰肝に銘じ、随喜の涙袂をしぼると云々。

ほかにも正和の造営時の神使の蛇の働きや、南北朝時代の武将、菊池武光の話などが残っている。それらの話中にも示されるように、櫛田の神は大は国難、小は個人の除災招福の神としての尊い御神徳がいつの時代でも仰がれている。(櫛田宮HPより)

「神埼」発祥の地

この地は櫛田大神を最初にお祭りになった場所で櫛山と称して諸人拝み奉る(肥前古蹟縁起 当宮古文書)神霊鎮護の神聖なる旧跡(由緒記)と伝えています。災難が多かった当地方も櫛田宮をここに祭って以来、幸福の地となり、神幸(かみさき)の里と名付けられ、今は神埼といいます。

景行天皇が今から1944年前に櫛田宮を創祀されて以来、荒廃した地が神の幸をうける平和郷となり、神幸(かみさち・かむさき)と名付けられました。これが後に神埼(かんざき)となりました。〈肥前國風土記〉

櫛田神社の元宮(もとみや)

平安時代、平忠盛は博多の神埼荘倉敷に神埼荘の鎮守である櫛田宮を祀りました。弘安4年(1281年)蒙古襲来。神埼本宮より末社博多櫛田神社へ神剣を移して異賊退散を祈り霊験あらたかなものがありました。

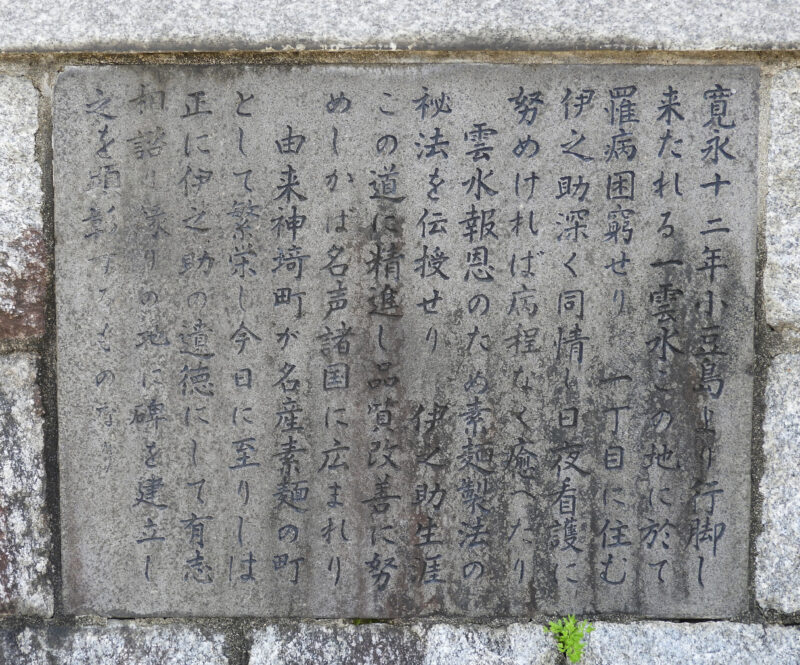

神埼そうめん発祥の地

寛永12年(1635年)小豆島より行脚遍歴してきた雲水が長崎街道の神埼宿で病に倒れました。一丁目に住む伊之助が手厚く看病し、そのお礼にと手延べそうめんの秘法を伝授されたのが始まりと伝えられています。

弁財天 厳島神社

御祭神 市杵島姫命ほか 琴の池の中ノ島に古くより鎮座。島の形は楽器の琵琶の形を現す。

オロチ酒甕(災難転除の旧跡)

本所は往昔櫛田宮神霊鎮守祭の霊域なりと伝え「櫛山」と称す。また大蛇退治の酒甕をかたどりつくったものとも伝え災難よけのために生児の頭髪を献納する習慣がある。

御神木 琴の楠

「琴の楠」の名は、景行天皇(記紀ではヤマトタケルの父とされる)が埋めた琴(琵琶)から芽が出て、このクスノキになったとする伝説から。清浄な人が息を止めたままクスノキの周りを7回半回れば琴の音色が聞こえるともいわれている。

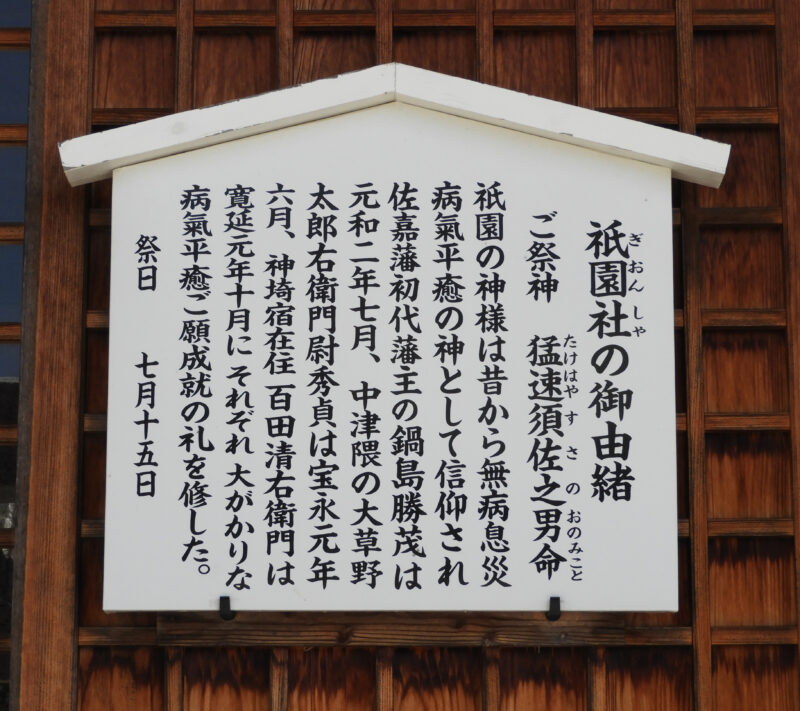

祇園社

佐賀県重要文化財 櫛田宮石造肥前鳥居

1602年に建立された石造の鳥居で基部が大きくなる柱と笠木と島木が一体となる肥前地方ならではの特徴を持った鳥居。

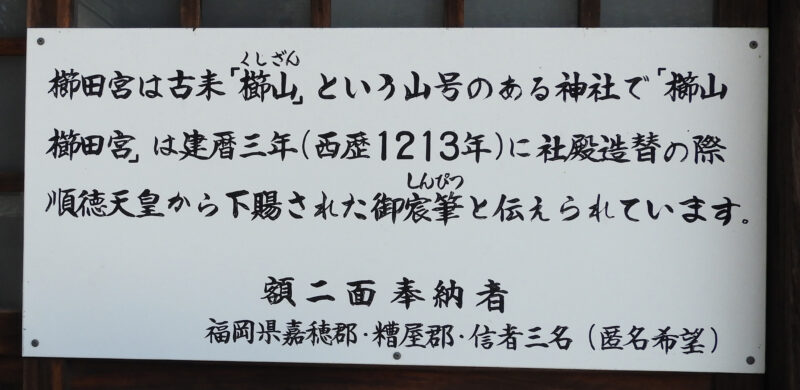

順徳天皇御宸筆の文字と伝わる額が掛かる一の鳥居

櫛丸稲荷神社、櫛森稲荷神社なども…

コメント