近くに行ったので、美奈宜神社に行ってきました。

美奈宜神社(林田)

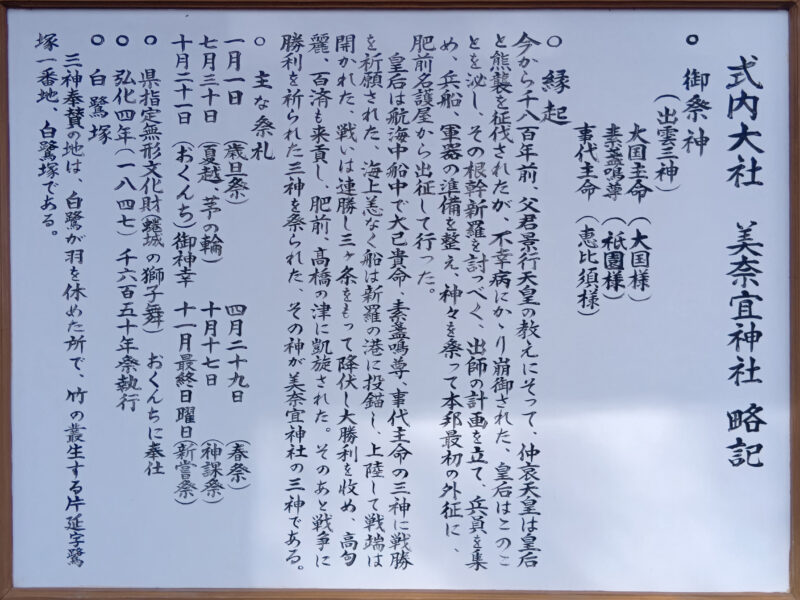

御祭神

素戔嗚尊(ぎおん様)

大国主命(だいこく様)

事代主命(えびす様)

ご由緒

1800年前、弥生時代後期、朝倉の住民は古処山に住む羽白熊鷲(はじろくまわし)という山賊に長い間苦しめられていました。第15代仲哀天皇のお妃様、神功皇后はこの危機を救うため、安住磯良から賜った潮干玉・潮満玉の霊力により蜷貝の一夜城作り、羽白熊鷲を征伐しました。

神功皇后摂政2年(西暦202年)神功皇后は三韓征伐から帰国後、航海中船中で祈願した素戔嗚命、大己貴命、事代主命の出雲三神をお祀りする場所を決めるため、肥前国高橋の津から1羽の白鷺をお放ちになりました。白鷺は空に舞い上がり、筑後川に沿ってしばらく飛んだ後、清水の湧きでる所に舞い下りました。

皇后は、その近くに出雲三神を祀るお社を建てられました。社名は蜷城(になぎ)を美奈宜(みなぎ)とあて、美奈宜神社になったと伝えられています。

また川蜷が守ってくれた村里をニナシロと呼びました。ニナシロがだんだんなまってヒナシロという地名になったといわれています。

1300年初頭の宗像大社縁起にも筑前国蜷城(ミナキ)とフリガナ付きで記載されています。この地区は古くは下座郡(しもつあさくらこぼり)と呼ばれていて、古来よりこの地区の守り神となっています。

格式

奈良時代、天平2年(730年)、渤海の王が奈良の朝廷に進物を献上するにあたり、特別の臨時祭を斎行されました。聖武天皇の勅命により美奈宜神社には勅使が参向され、渤海の進物の一部を献納されました。全国8万社ある中、わずか285社しかない名神大社の格式をいただくことになります。今後名神祭が行われる度に勅使や国司が勅命を奉じて参向する神社となります。

国宝「延喜式神名帳」より

延長5年(927年)醍醐天皇の御代には神社史最古の範典の延喜式に記載され格式の高い式内社にも選ばれています。平安時代には藤原氏直轄の神社として栄華を極めていました。また筑前国延喜式内同格10社(宗像大社・織幡神社・筥崎宮・住吉神社・志賀海神社・志登神社・筑紫神社・竈門神社・麻手良布神社・大已貴神社)が本殿裏手に祀られており、格式の高さを証明しています。

白峯神社

百人一首の歌、瀬を早(はや)み〜でも知られている崇徳天皇の怨霊を鎮めるため、同じ「林田」の地に建立。

1156年保元の乱で源義朝を率いる崇徳上皇は、平清盛を率いる後白河天皇に皇位継承をめぐる争いに巻き込まれ、敗れてしまいます。

その後讃岐に流され、「林田」の雲井御所で一切の欲を断ち切っておこもりされました。

帰京することを願い、せめて写経だけでもと後白河法皇に懇願しましたが、拒絶されます。これに怒った崇徳天皇は今後、髪に櫛も入れず爪も切らず生きながら天狗になったと言われています。京都の地を踏めることは出来ぬまま、四十六歳で崩御しました。

その後、百年毎の命日に大きな災いが続きます。崇徳天皇の怨霊と恐れ、御霊を鎮めるため、同じ「林田」の地に社殿を建立したと伝わります。後に京都にも白峯神宮が建立され、明治に入り、朝廷と和解したとのことです。和解まで七百年もの長い年月が掛かりました。

一切の欲を断ち切っておこもりされたことから、崇徳天皇は断ち物のご利益があると信仰されています。男女の縁をはじめ、病気、酒、煙草、賭事など、全ての悪縁を切るご利益があるとされています。

式内十社

平安時代、筑前国に延喜式内社として、美奈宜神社と同格の十社(宗像大社・織幡神社・筥崎宮・住吉神社・志賀海神社・志登神社・筑紫神社・竈門神社・麻手良布神社・大己貴神社)が祀られています。

一度に十社参拝することと同じご利益があるとされています。

神門

忠臣蔵討ち入りの元禄15年(1702)に再建。

他、淡島神社(住吉明神の妃となった天照大神の六女淡島様は、婦人病に罹ったため淡島に流されたという伝承から婦人病をはじめとして安産・子授けなど女性のあらゆる病を快癒してくれると伝えられている。)、樹齢500年以上の夫婦楠があります。

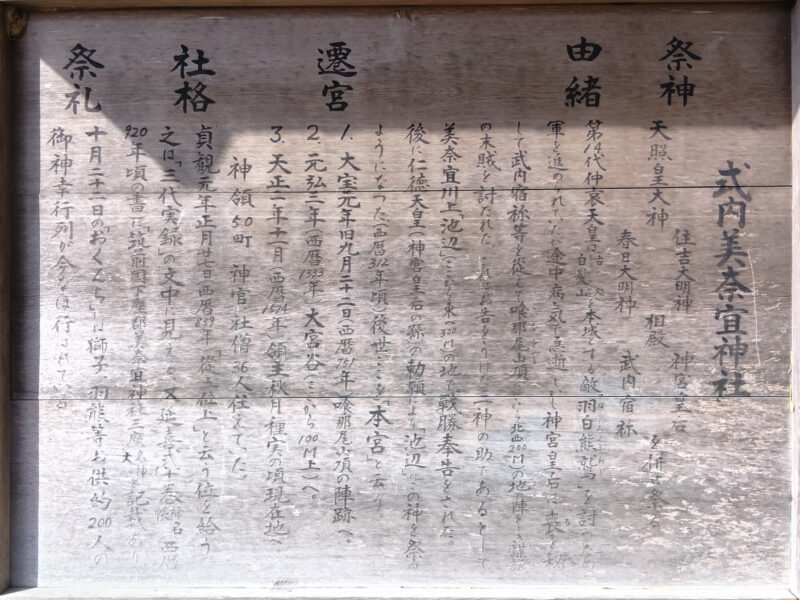

美奈宜神社(荷原)

上記は、美奈宜神社(林田)でこちらは少し離れた位置にある美奈宜神社(荷原(いないばる))です。

御祭神

天照皇大神、住吉大明神、春日大明神

(相殿)神功皇后、武内宿祢

ご由緒

第14代仲哀天皇は白髪山(古処山)を本城とする敵「羽白熊鷲」を討つため軍を進められていたが途中病気で急逝。しかし神功皇后は喪を秘して武内宿祢等を従えて喰那尾山頂(ここから北西に200m)の地で陣を敷き謀議の末賊を討たれた。これはお告げをうけた三神の助であるとして美奈宜川上「池辺」(ここから東300m)の地で戦勝奉告をされた。後に仁徳天皇(神功皇后の孫)の勅願により「池辺」にこの神を祭るようになった(西暦312年頃)。後世ここを「本宮」と云う。

社格

貞観元年正月廿七日(西暦859年)「従五位上」と云う位を給う。之は「三代実録」の文中に見える。又延喜式十巻神名帳(西暦920年頃の書)に「筑前国下座郡美奈宜神社三座」名神大と記載あり。

遷宮

1、大宝元年旧九月二十二日(西暦751年)喰那尾山頂の陣跡へ。

2、元弘三年(西暦1333年)大宮谷(ここから100m上)

3、天正二年十一月(西暦1574年)領主秋月種実の頃現在地へ。

神領50町 神官・社僧36人仕えていた。

美奈宜神社(林田)は出雲系の神様で、美奈宜神社(荷原)は伊勢神宮系の神様のようです。

コメント