福岡県小郡市大崎に鎮座する七夕媛社神社(たなばたひめこそじんじゃ)。七夕神社(たなばたじんじゃ)、媛社神社、七夕さん。とも。

御由緒

正式名を媛社(ひめこそ)神社と称し、媛社(ひめこそ)神と織姫(おりひめ)神を祀った神社で、媛社神は別名を饒速日命(にぎはやひのみこと)といい、交通安全、織姫神は機織り(はたおり)にすぐれた技をもつ神と伝えられている。

この神社は肥前国風土記に記載され、創建以来1200年以上で「星まつり」「乞功奠(きっこうてん)」の伝説が中国から伝わり、我国の「たなはたつめ」の信仰と結びつき、近くの宝満川を天の川になぞらえ、対岸の稲吉に牽牛社を祀り「七夕さま」として古くから学業成就、技芸上達、交通安全、子供の成長守護神として広く崇敬されている。(平成祭データ)

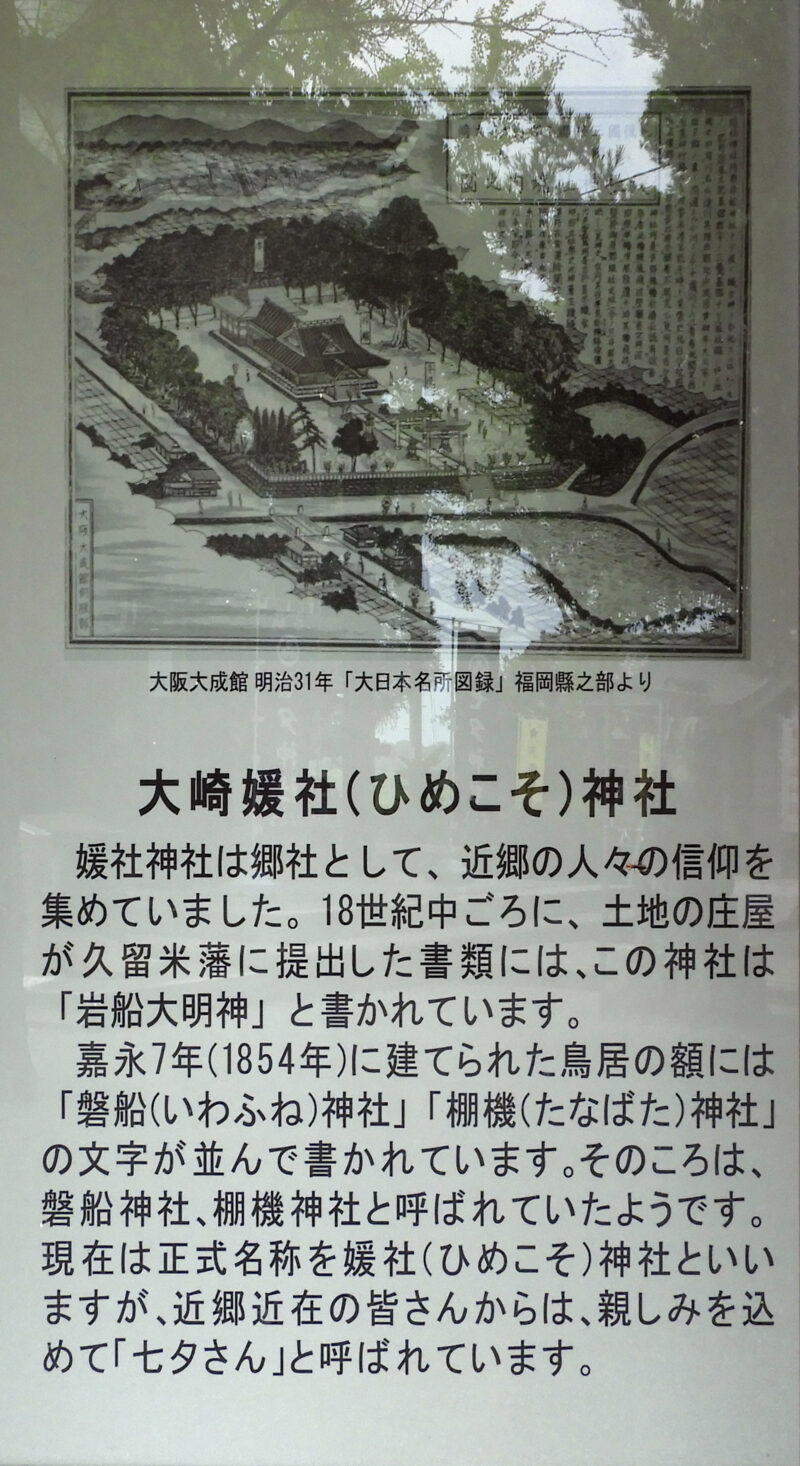

七夕神社は、正式には媛社(ひめこそ)神社といい肥前風土記(730年頃)に記述があり当時すでに大崎のこの地に神社がまつられていたことがわかります。祭神は神社縁起に媛社神と織姫神と記されています。

今から千年以上前の延喜式という書物には各地から朝廷に差し出す献上品の一覧表が残っています。それによると小郡を含む筑後の国の献上品は米と織物になっており、この地方は織物がたいへん盛んであったことがうかがえます。

また、古来織物に携わってきた人々は織物の神として「棚機津女(たなはたつめ)」という機織りの女神を信仰していました。この棚機津女の信仰と中国より伝わった織姫・彦星の物語が混然同化して織物の神をまつる棚機(七夕)神社として親しまれるようになったと思われます。

古老の話によれば「この神社は『七夕さん』として親しまれ8月6日の早朝から翌7日の朝にかけて、筑前、筑後、肥前一帯から技芸上達のお詣りで大崎に通じる道路は参詣者が列をなした。」と語られています。

宝満川を挟んでこの織姫をまつる七夕神社と相対して老松神社があり、ここに大正12年の圃場整備(ほじょうせいび)の際に合祀された牽牛社があります。天の川と同じく南北に流れる宝満川とその両岸にまつられた織姫と牽牛(彦星)は、天上の物語を地上に配した様になっており、そこには昔の人々の信仰とロマンが感じられます。 平成5年12月 七夕の里振興協会(社前案内板より)

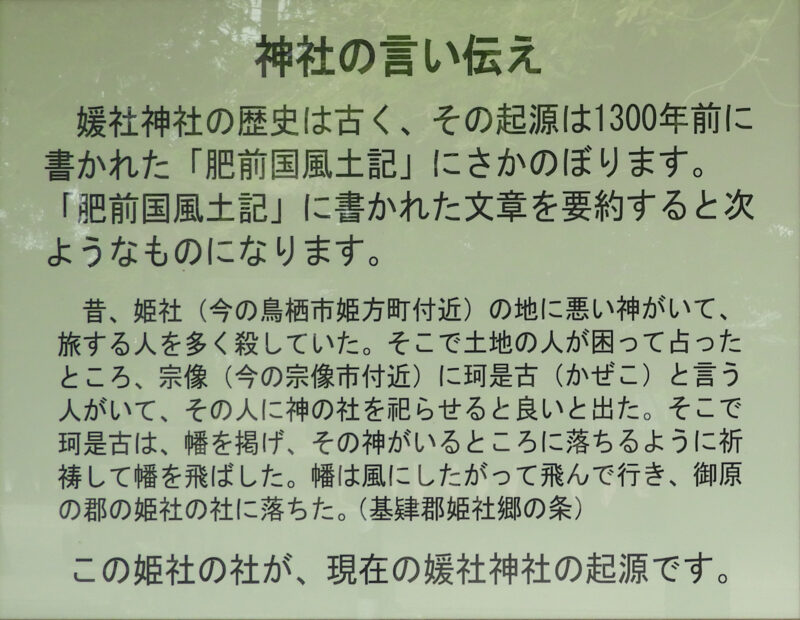

小郡市大崎にある七夕神社の正式名は「媛社(ひめこそ)神社」です。鳥居(神額は「棚機神社」)には媛社神(ひめこそしんと)織女神(しょくじょしん)がまつられています。 神社の歴史は古く和銅6年(713)に各国で作られるように命じられた「肥前国風土記」の中にその由来について記載されています。風土記には荒ぶる神を鎮めるために宗像の珂是古(かぜこ)が神意を訪ねると、その神の本拠は大崎にあって神の正体は機織りの女神であったと記されています。

祭神は織女神(しょくじょしん)(棚機神たなばたしん)と媛社神(ひめこそしん)。正式名称は媛社神社で地元では親しみを込めて「七夕さん」と呼ばれています。その歴史は古く8世紀頃に記された「肥前国風土記」にも登場しているほどの古社です。以来1300年にわたって地元の氏神として信仰。この地では織物が盛んで「棚機津女(たなばたつめ)」という織物の女神を信仰。この信仰と中国より伝わった七夕物語が混然して、棚機(七夕)神社として親しまれるようになったと言われています。

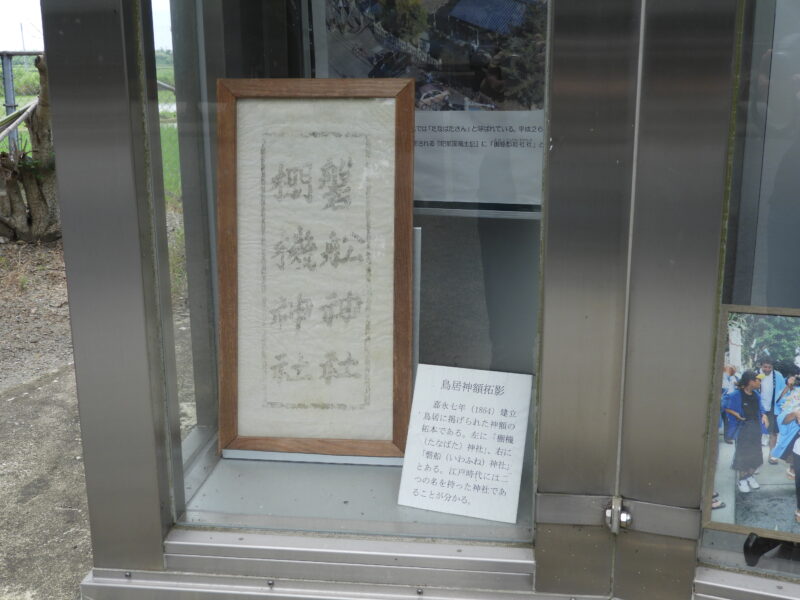

鳥居神額拓影

嘉永7年(1854)建立鳥居に掲げられた神額の拓本。左に棚機(たなばた)神社、右に磐船(いわふね)神社とあります。江戸時代には二つの名を持った神社であることがわかります。

御祭神

栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)織姫

天火明命(あめのほあかりのみこと)織姫の長男

高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)天帝 織姫の父

宗像神 (むなかたのかみ) 道主神 道の神様

織女神(棚機神)

織女神は「万幡秋津師比売命命」。

万幡とは沢山の機で織られた織物で、秋津はトンボの羽のことです。つまり「トンボの羽のように薄い織物を織る人」という意味。名のとおり機織りにすぐれた技能を持った神様と伝えられています。

古代では神を迎える祭りに、織物は重要な役割を担っていました。そのため布を織ることは女性にとって神聖な仕事であり、女性の信仰を集めた神であったと思われます。(小郡市観光協会HPより)

媛社神

媛社神は「饒速日命」であり、かつてこの筑後一帯に土着し、後に豪族となった物部一族の祖先です。(織女神はこの尊の母神)。七夕神社の二の鳥居には、「磐船神社」・「棚機神社」と併記した額があります。

「磐船神社」は、天照大神の御子である天忍穂耳尊と万機秋津比売命との間にお生まれになった神である「饒速日命」を船の神・海上交通守護の神として信仰しています。神社の所在地である大崎は、太古の時代、宝満川の河口ないし有明海の奥深いところに突出した大きいみさきであり、船を唯一の交通手段とした古代人にとっては、このみさきに海上交通守護、船の神である饒速日命を祀ったことも考えられます。(小郡市観光協会HPより)

恋人の聖地

平成25年10月に七夕神社は、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとして「恋人の聖地プロジェクト」に選定されました。全国で123番目、県下4番目の選定です。翌年4月には、神社境内に「恋人の聖地」銘板が設置されました。

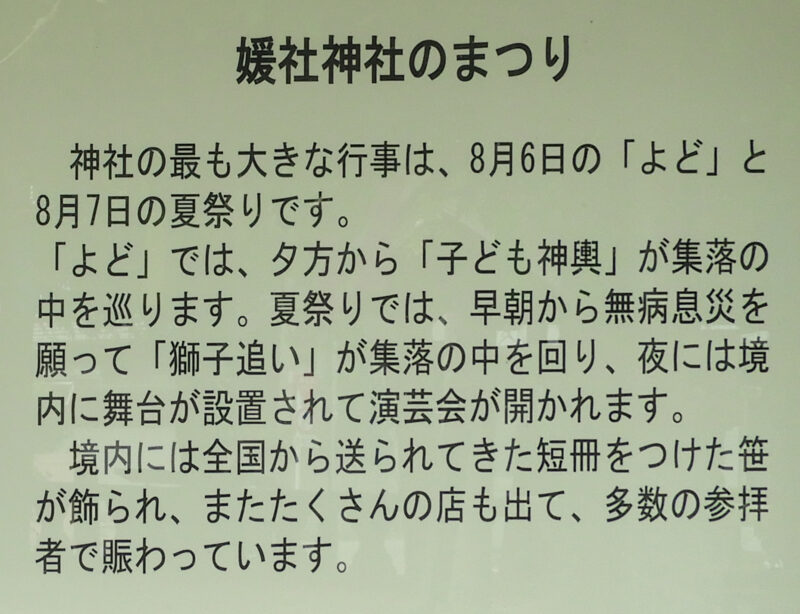

七夕神社の夏まつり 毎年8月7日(月遅れ七夕)

七夕神社では7月7日より七夕月間に入り、新暦8月6日~7日には七夕夏まつりが行われます。

前夜6日のヨドでは、夕方から子ども神輿や獅子が大崎区の各氏子宅を回る伝統行事が行われ境内には全国から送られた願いを書いた短冊が飾られます。短冊は8日に神主からお祓いを受け境内でお焚き上げが行われます。

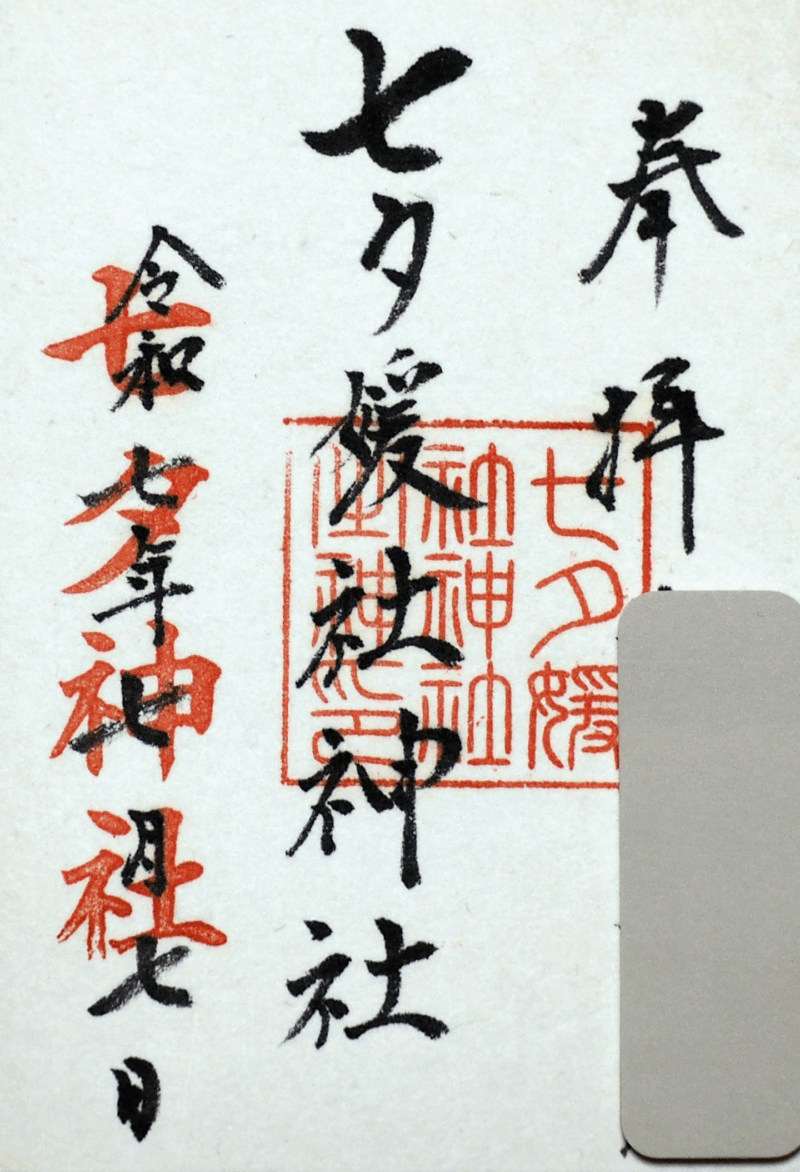

御朱印は毎年7月7日と8月7日に拝受できるようです。実施する場合は何らかの形でお知らせします。とのこと。

書き置きの御朱印は転売する方がいるから…ということで名前を記入されますので御朱印を持って行かれることをお勧めします。

以前ブログに書いた姫古曽神社と媛社神社は深い関係があります。

珂是古が飛ばした幡は、碑文に「其の幡、飛び往きて、御原の郡の姫社の杜に堕ち、又還り飛び来て、この山途川の辺に落ちき。」とあり、この両社は珂是古により織女神(たなばた姫)として祀られました。

基肄郡(きいぐん)姫社郷というのは今の鳥栖市姫方町で、山下川(旧山途川)沿いに姫古曽神社が鎮座し、小郡市大崎の宝満川近くの媛社神社こそ風土記の御原の郡の姫社の杜であり現在の九州自動車道鳥栖ジャンクション内には七夕屋敷が在ったといいます。

物部阿遅古は物部麁鹿火(筑紫磐井の乱を鎮圧した)の弟とされ、水間君(水沼君)等の祖ともされています。

ふと思ったけど、幡って秦…秦氏とかと関係があったりするのかな?機織りにすぐれた技能を持った神様ですし。秦氏と物部氏…知らんけど。

姫社神・織女神を祀るこの神社は宝満川を天の川に見立てて七夕伝承の織姫として信仰を集めています。

「たなばた」の由来は「棚機(たなばた)」であるといわれています。(諸説あり)「棚機」とは秋の豊作などを祈る行事で乙女が着物を織って供え神様を迎えるものでした。仏教が伝わると、お盆を迎える準備として旧暦の7月7日の夜に行われるようになりました。(お盆の行事が8月に行われるようになると七夕もそれにあわせて8月に開催されるようになりました。)現在「七夕」という2文字で「たなばた」と読んでいるのもここから由来しているといわれています。

老松神社(牽牛社) 稲吉老松神社

御由緒

稲吉の氏神である老松宮は、創建された年代はわかっていませんが、太宰府天満宮の影響を受けて建立されたと考えられ、祭神として菅原神を祀っています。このことは、老松宮から菅原道真の生涯を描いた「稲吉老松神社菅公縁起絵」がみつかったことからも見てとれます。

また老松宮には、犬飼神が合祀されています。犬飼は七夕伝承の牽牛(彦星)のこととされています。かつては老松宮の近くにあった牽牛社に祀られていましたが、水害や周囲の圃場整備のため老松宮に移りました。

牽牛社の、宝満川を挟んだ対岸には、織女神(織女=織姫)を祀る「七夕神社」があり、牽牛社は、牽牛と織女は天の川に隔てられ、年に一度だけ出会うという七夕伝伝承にちなんで、西暦1200年~1300年頃に創建されたとも伝えられています。

(案内板より)

御祭神

菅原神(菅原道真公)

犬飼神(牽牛)=彦星

かつて「七夕神社」から宝満川を挟む対岸に「牽牛社」が建立されていましたが、「牽牛社」は水害と圃場整備のため大正12年に老松神社(老松宮)に合祀されました。「老松神社」には、織女神と相思の仲の「犬飼神」(彦星の和名)の木像が祀られています。

普段は見ることはできませんが「犬飼神」は、高さ41cm、横幅24.5cmの彩色された人物像で牛とともに立体的に彫られています。

コメント