樋口八幡神社は福岡県みやま市にある下庄八幡神社の元宮で、大竹樋口の荘宗社八幡宮とも呼ばれていました。

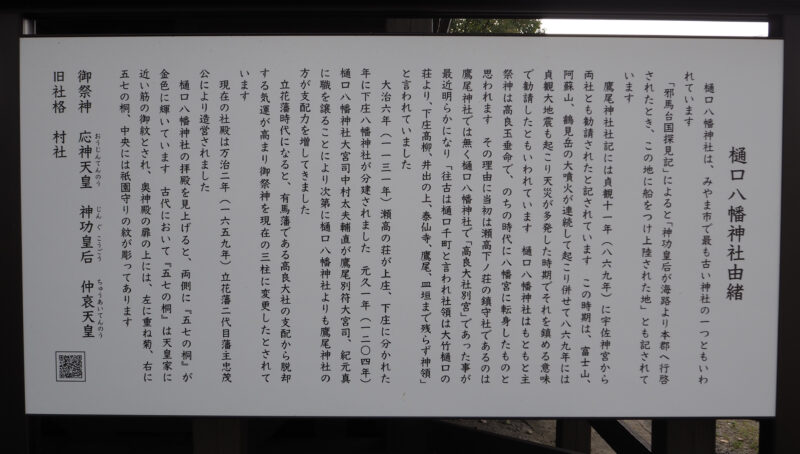

御由緒

樋口八幡神社はみやま市で最も古い神社の1つといわれています。「邪馬台国探見記」によると「神功皇后が海路より本郡へ行啓された地」とも記されています。

鷹尾神社社記には貞観11年(869)に 宇佐神宮から両方とも勧請されたと記されています。この時期は、富士山、阿蘇山、鶴見岳の大噴火が連続して起こり併せて869年には貞観大地震も起こり天災が多発した時期でそれを沈める意味で勧請したともいわれています。樋口八幡宮はもともと主祭神は高良玉垂命で、のちの時代に八幡宮に転身したものと思われます。 その理由に当初は瀬高下ノ荘の鎮守社であるのは鷹尾神社ではなく樋口八幡神社で「高良大社別宮」であったことが最近明らかになり「往古は樋口千町と言われ社領は大竹樋口の荘より、下庄髙柳、井出の上、泰山寺、鷹尾、皿垣まで残らず神領」と言われていました。

大治6年(1131)瀬高の荘が上庄、下庄に別れた年に下庄八幡宮が分建されました。元久1年(1204)樋口八幡神社大宮司太夫輔直が鷹尾別符大宮司、紀元真に職を譲ることにより次第に樋口八幡宮よりも鷹尾神社の方が支配力を増してきました。

立花藩時代になると有馬藩である高良大社の支配から脱却する気運が高まり御祭神を現在の三柱に変更したとされています。

現在の社殿は万治2年(1659)立花藩二代目藩主忠茂公により造営されました。

樋口八幡宮の拝殿を見上げると、両側に「五七の桐」が金色に輝いています。古代において「五七の桐」は天皇家に近い筋の御紋とされ、奥神殿の扉の上には、左に重ね菊、右に五七の桐、中央には祇園守りの紋が彫ってあります。

御祭神

応神天皇 神功皇后 仲哀天皇

応神天皇、仲哀天皇、足仲姫命(瀬高町誌では足仲彦命)

旧社格 村社

樋口八幡神社は樋口庄の荘園の中心的な役割だった神社で、下庄八幡神社はここより分祀されたそうです。神功皇后が田油津媛を攻める際、この神社付近で船から上陸した伝承が残っています。

瀬高町誌による樋口八幡神社の伝説によれば「神功皇后が山門の県の田油津媛を退治する為海路より船舶を着け上陸された地点を社地とした」または「神功皇后海路より本郷へ行幸された時この地に御船を着け上陸された地である」とあります。樋口八幡神社から別宮とされた下庄八幡神社を調べてみると、祭神に神功皇后があります。

神功皇后は仲哀天皇亡き後、高良玉垂命と再婚し、亡くなるまで添い遂げましたが、このお二人が一緒に祀られている社をあまり見ません。摂社には事代主の祠があり事代主のお孫さんの国片姫は高良玉垂命のもう一人の奥様といわれています。

20日にソソキ野に着いて兵を挙げ羽白熊鷲退治後、25日に移動して山門県(ヤマトノアガタ)といわれるこの辺りに着いて土蜘蛛の田油津姫(たぶらつひめ)を討ち取ったらしいから相当アグレッシブ…やな。

コメント