福岡県八女市山内にある「童男山古墳群」。

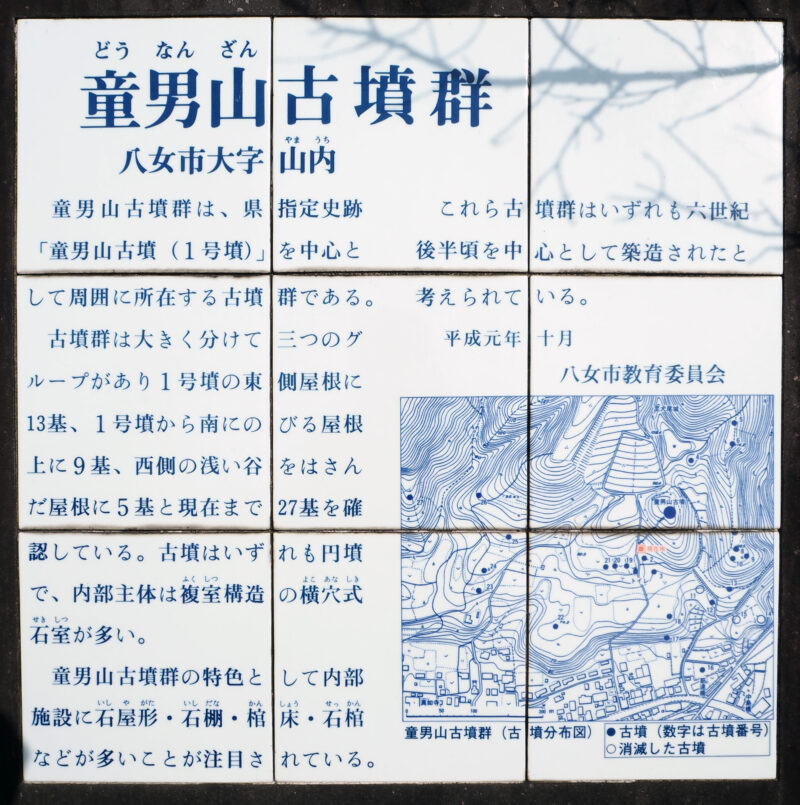

古墳公園として保存されてる古墳群で、大きく分けて三つのグループがあり1号墳の東側屋根に13基、1号墳から南にのびる屋根上に9基、西側の浅い谷をはさんだ屋根に5基と、現在までに27基が確認されています。

この童男山古墳群は、6世紀後半〜末頃のものと思われる後期の横穴式石室を主体とした群集墳で、その特徴として大型の石室と巨大な岩屋形や石棚を備えている点が挙げられます。特に1号墳は規模が大きく主体部は複室の横穴式石室です。玄室には凝灰岩製の巨大な石屋形があり、中にはくり抜きの石棺が納められています。童男山(とうなさん)という名称から耳の神様としても祀られてきたともいわれています。

1号墳

墳丘の直径約48m 全長:18m 高さ:6.7m

内部には朱塗りの跡が残っているようだ。

2号墳

3号墳

天井部にヒビ?隙間が…

もうちょっと深く知りたい方は、

岩戸山古墳をはじめ八女古墳群から出土した貴重な文化財や資料が岩戸山歴史文化交流館にて展示してありますのでぜひ!

・岩戸山歴史文化交流館の休館日は月曜日(祝日の場合は翌日)

・開館時間は9時~17時15分(最終入館は17時)

西暦527年の筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の戦いから、令和9(2027)年で1500年を迎えるようです。

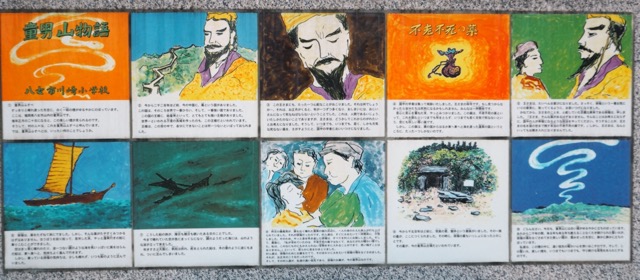

童男山ふすべ

童男山古墳石室前で毎年1月20日に行われます。

紀元前3世紀末に徐福が秦の始皇帝の命令で不老長寿の薬を探して渡航しましたが暴風雨に襲われ難破。この地に流れ着き村人たちが枯れ木や落ち葉を燻して(ふすべ)介抱しましたが徐福は村人に感謝しながら息をひきとったと伝えられています。それから徐福の安らかな眠りを願い煙が絶えないように火をたき続けてきたと伝えられています。江戸時代から伝統を受け継ぎ毎年行われ、保存会による「徐福伝説」の話や地元の小学校児童による紙芝居の発表もあります。

石棺の「コの字」配置は熊本県北部、現在の熊本県山鹿地方に多く見られ、石屋形も同様の分布状況だそう。熊本県北部と筑紫君一族の交流等があったのでは?

過去に公開した投稿も一緒にご覧ください。

コメント