前に書いた話(真ん中辺り)の続きを…

高良大社の入り口の大鳥居から、しばらく行くと左側に鳥居が見えてきます。

そこには境外末社の高樹(たかぎ)神社があります。

祭神は高皇産霊神(たかみむすび)といい、古くは高牟礼権現(たかむれごんげん)という高良山の地主神だったようです。

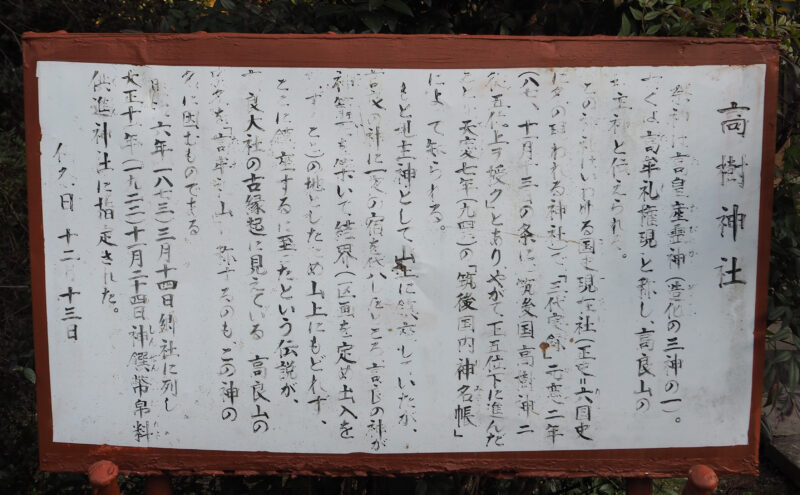

御由緒

高樹神社

祭神は高皇産霊神(造化の三神の一)。

古くは「高牟礼権現」と称し、高良山の地主神と伝えられる。

この神社はいわゆる国史現在社(正史=六国史に名の現れる神社)で、「三代実録」元慶二年(八七八)十一月十三日の条に「筑後国高樹神ニ従五位ヲ授ク」とあり、やがて正五位下に進んだことが、天慶七年(九四四)の「筑後国内神名帳」によって知られる。

もと地主神として山上に鎮座していたが、高良の神に一夜の宿を貸したところ、高良の神が神籠石を築いて結界(区画を定め出入を禁ずること)の地としたため山上にもどれず、ここに鎮座するに至ったという伝説が、高良大社の古縁起に見えている。高良山の別名を「高牟礼山」と称するのも、この神の名に因むものである。

明治六年(一八七三)三月十四日郷社に列し、大正十一年(一九二二)十一月二十四日神饌幣帛料供進神社に指定された。

例祭日 十二月十三日

(社前案内板より)

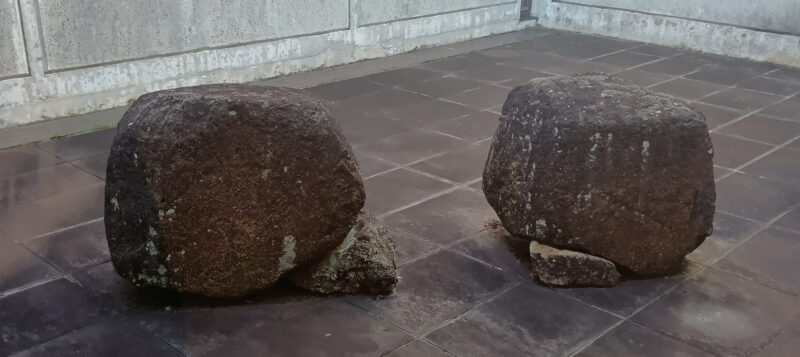

神籠石とは

この石は、みやま市女山中腹に残る国指定史跡「女山神籠石」列石の一部。福岡県、佐賀県、山口県にわたり9ヶ所(福岡県に6ヶ所)あります。(全国の山城を加えると16ヶ所?)

築造の年代は6世紀から8世紀の間と推定されています。

・杷木神籠石

・帯隈山神籠石

・おつぼ山神籠石

「神籠石」と呼ばれる遺跡は、福岡県を中心に9ヶ所。その遺跡は山塊地形を利用した石列・水門の連なりで、例えば雷山神籠石は山頂部を鉢巻状に囲み御所ケ谷神籠石などは山塊の稜線を繋いでいる。みやま市の女山神籠石の場合、西側山麓部から古塚山頂を包むように列石・水門が続いている。

遺構の名称は、高良山神籠石が高良玉垂宮を取り巻くように発見され、その境内図の中に「神籠石」の文字があったことから名づけられた。しかし、各神籠石の発掘調査が行われた結果、現在では古代の山代遺構であることが略々断定されるまでになっている。

神籠石の構造は石列に沿って土塁を築き上げ、谷筋には渓谷の流水路を塞ぐために水門を開けた石積みを施し山頂部全体が防護壁によって保護されて外部からの侵入を阻止できるよう配慮されている。その構築技法から「日本書紀」等にみえる大野城(糟屋郡宇美町外)・基肄城(佐賀県基山町外)・金田城(長崎県美津島町)などと等しく、朝鮮渡来の技術者によって築かれた「朝鮮式古代山城」遺構の系統を汲んでいると推定され、その構築時期は古墳時代の後期、特に唐・新羅と日本・百済による白村江の戦いがあった7世紀中頃前後の緊張した時期、もしくは6〜8世紀の間と考えられる。勿論、その分布・規模から大和政権による国家的事業として築造されたものとみられている。

また、みやま市界隈は神功皇后時代の田油津姫終焉の地ともいわれており歴史が動いた場所でもあります。

話を戻して、御由緒より…

地主神だった高皇産霊神(たかみむすび)の神は高良山の山上に鎮座していたのに、一夜の宿を貸したが為に、高良の神によって神籠石という結界を張られて戻れなくなってしまいました…

どうやら、高樹神社…高木神社は英彦山系の神様のようで、時代的背景により高良の神に山を明け渡したのかな?とも考えられそうです。

高良山は別名を高牟礼山(たかむれやま)といい、鷹群れ山と考えれば…

以前書いたコレに繋がる?

コメント