福岡県みやま市高田町海津にある筑後乃国阿蘇神社(海津 阿蘇神社)。

御由緒

由緒板が見当たらなかったので筑後乃国阿蘇神社HPより…

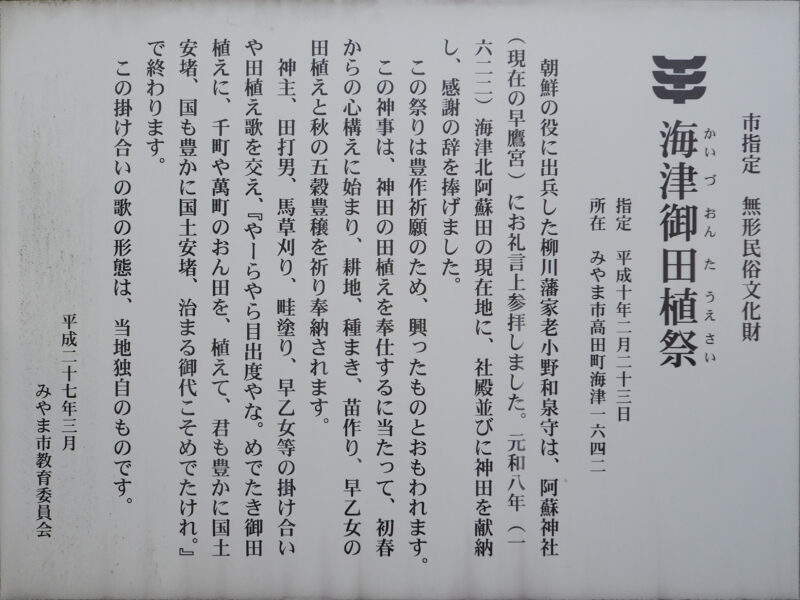

阿蘇神社の総本社である肥後一の宮阿蘇神社を始め、全国約500社ある阿蘇神社。当社も正式には「阿蘇神社」です。御祭神は神武天皇の孫神である「健磐龍命」をはじめ、家族神十二神をお祀りしております。地域の皆様からは海津のお宮、みやま阿蘇神社など、親しみを込めてお呼びいただいております。当社創建の恵良惟澄(後の阿蘇大宮司・阿蘇惟澄)が「阿蘓筑後守惟澄」と名乗っていたことから、筑後乃国阿蘇神社と称しております。当社は勝負運・商売繁盛・厄除けの神様として、御参拝をいただいております。朝鮮の役に出兵した柳川藩家老小野和泉守は、当社の前身である早鷹宮に武運長久を祈願、無事帰郷後に御礼言上参拝し、現在の社殿並びに神田を献納いただきました。

はじまり

延元のはじめ、南北朝時代のこと。南朝方についた阿蘇の大宮司・阿蘇惟直と義弟の恵良惟澄たちは、多々良が浜(現福岡市東区)にて大敗。

当時の阿蘇神社大宮司阿蘇惟直は義弟の恵良に大太刀を託して自刃します。

惟澄は辿り辿って杣の里より矢部川を下り、川のほとりでこんこんと深い眠りに落ちていました。

傍らには鋸のように欠けた刃。

そこへ無数の蛍がやってきて強い光を明滅させます。

翌朝、惟澄が目を覚ますと太刀は元の如く青白い光を放つ、こぼれの全くない銘刀にかえっていました。(*国宝 蛍丸伝説は、諸説あります)

早鷹宮

近くの宮園城の城主・大木貞久は、惟澄の傷が癒えるまで城内に留まらせます。

貞久の「貴方の郷、阿蘇の大明神を分霊して、ここ海津古川の丘陵に祀られよ」との勧めもあり、惟澄は海津古川の地に阿蘇の神様を奉祀します。

早鷹宮、これが筑後乃国阿蘇神社の前身です。

御鎮座

時代は移り、筑後国は立花藩の支配を受けるようになります。

宗茂公と共に朝鮮の役に出兵する際に必勝祈願をした家老・小野和泉守鎮幸(日本槍柱七本の一人)はめでたく凱旋され、早鷹宮(阿蘇神社)に御礼言上参拝されました(海津郷土史より) 。

この小野和泉守の命により社殿並びに神田が寄進され、元和八年(1622年)、現在の場所に早鷹宮より阿蘇神社として分霊、新築されました。

またその後も小野和泉守・小野若狭守、そして代々海津の氏子の方々より神殿再建、楼門再建に多大なる尽力をいただきました。

初代宮司の恵良惟澄より、大木貞久、小野和泉守、海津の氏子の方々を始め、多くの方々のお陰で共に長い間守り、守られてきた筑後乃国阿蘇神社。

令和四年(2022年)には移転400年、そして 令和十九年(2037年)には創建700年を迎えます。

旧国宝(現在では重要文化財相当)「蛍丸」は、肥後国阿蘇神社大宮司家の宝刀として秘蔵されてきましたが、戦後行方不明になっています。(その後の足取りについては「GHQのビーターセンと名乗る将校がアメリカへ持ち帰った」、「他の刀と共に熊本県の三角港に沈められた」、「進駐軍の倉庫から持ち出されて今も県内のどこかに隠されている」など諸説あり。) かたや、海津の地では惟澄の子孫とされる江良家が代々宮司を務めており、「蛍丸」と伝わる太刀が先祖より受け継がれています。GHQによる戦後の刀狩りの際には神社の裏に5~6年埋めて難を逃れましたが保存状態は悪く、銘の保証がないようです。

七霊宮(しちろうぐう)(境内社)

左側のお社。阿蘇神社といえば、鯰。ナマズの絵が飾られていました。

他地域と同様に海津地域には阿蘇神話(鯰信仰)が伝承されているため阿蘇神社の氏子である海津の人々はナマズを食べません。大昔、地震は地中の大鯰が体を動かすから起こるものだと信じられており昔の里人はあまりの恐ろしさに阿蘇神社に集まってナマズの怒りを沈めるために必死にお祈りを続けたといわれています。

鯰 作 今泉大観氏

当社に縁のある鯰の絵を東照寺の今泉大観先生より御奉納いただきました。

阿蘇神社の御祭神・健磐龍命が田畑に水を排出するために山を蹴り飛ばした際、大鯰が水をせき止めていたために退治した、逆に鯰に命を救われた等、鯰に関する伝説が多くあります。

熊本の阿蘇は阿蘇山の影響もあり地震が多い土地柄で、地震を予知する動物、鯰を神様の御遣いとしています。そのため、阿蘇神社の氏子は鯰を食べません。鯰の絵を奉納すると皮膚病(なまず病、皮膚が所々白くなる病気)が治るとされており、実際に奉納された絵が神殿に納められています。

七霊宮は、 文治元年(1185)に壇ノ浦の戦いで敗れ山川の滝壺に身を投げた平家の女官7人の供養のために女官を祀ったことが起こりです。旧三池郡高田町竹飯、海津の辺りにもご遺体が流れ着いたため、供養のため社を建ててお祀りしております。女官が身を投げた際に鯰に化身したご神体が洪水で流された時、鯰がくわえて持って帰ってきた等、こちらも鯰に関する伝承が多くあります。

生目八幡宮(境内社)

右側のお社

悪七兵衛景清図 作 今泉大観氏

生目八幡宮に悪七兵衛景清の絵を東照寺の今泉大観先生より御奉納いただきました。「悪」とは「悪い」という意味ではなく「強い」という意味です。

藤原景清公(平景清)は源氏方に捕らわれるも牢を破って再び戦場へ。

平家滅亡を見たくないと両目をえぐって放り投げたところ宮崎生目八幡神社のある地へ落ちたという伝説があります。

忠義と豪胆さを兼ね備えた英雄平清景公は眼病を治癒する神として祀られるようになりました。

天保の時代、洪水の多かった海津は眼病を患う人が絶えなかったために宮崎生目八幡神社より分霊をいただき、ついに眼病を平癒したという神様です。

上の絵は歌舞伎十八番の内「解脱」のワンシーンです。先代團十郎丈をモデルにされたそうですが、やはり親子なんでしょう。

当時の團十郎白猿上にそっくりになったとのことです。

大津山阿蘇神社

熊本県玉名郡南関町にある大津山阿蘇神社。

御祭神

建磐龍命、阿蘇津姫命

神社由来

当神社はこの地方の守り神として、正治元年(1199)頃阿蘇一の宮より二柱の神を勧請し、お祭したといわれています。建磐龍命は神武天皇の皇女速瓶玉媛命の皇子として誕生され神武天皇の命により阿蘇地方の開発のため下向されたと云われ当時の阿蘇一族の勢力は城北及び矢部、益城地方まで治める強大な力を持っていました。当地方もその勢力下にあり阿蘇神々を勧請したものと思われます。当神社は関町の葉山に建立されていたのを大津山六代城主資秋は朝・夕の参拝に不便なため、当地に社殿を移しそのため大津山阿蘇神社と云われるように成りました現在の社殿は昭和四年に改築され現在の社務所は旧拝殿で社務所の棟木は加藤清正の武運長久を祈り城代加藤直正の寄進によるものと云われます。

昔は体に「ナマズ」ができれば境内の池にナマズを放ち祈願することが行われていました。また、鯰は雨乞いの神としても知られ戦前、南関郷八ケ町村の雨乞い祭りが盛大に行われていました。鯰は氏神大津山神社の眷属だから食べてはならぬ。食べると皮膚病のナマズができる。と言われていました。それも数十年前までのこととか。

大津山生目八幡宮

御祭神

垂仁天皇 平景清

祭神由来

垂仁天皇は一説に生目入彦百狭茅命といわれ祟神天皇の皇子として生まれられ当時万病流行し盲目になる人も多く、この名前がつけられたと云われています。

平景清は平氏の武将として壇ノ浦の合戦に敗れ源氏の軍勢に捕り鎌倉へ送られたが罪一等を減じられ日向に流されました。景清は源氏の世を悲しみ自ら両眼をくり抜き盲目となり日向の生目神社の守人となって生涯を果てたと云われます。その徳をたたえ住民は生目神社に合祀しました。

当八幡宮は天正9年(1581)大津山城主七代資冬の時、筑紫の高良台に於ける龍造寺との合戦で傷ついて家臣の回復を願うため当地に勧請したをと云われています。

当八幡宮は昭和56年に神殿修理及び拝殿の新築を行い勧請されてより400年経ています。

コメント