佐賀県唐津にある田島神社。

頼光鳥居…この鳥居は肥前鳥居として佐賀県最古のもので、今より約一千年前(円融天皇、天元3年)大江山の鬼退治で有名な源頼光が肥前守として都より下向の際に寄進したものである。田島宮の文字は参議藤原佐里卿の筆である。その後、風波の為に崩れ上松浦党領袖波多氏鳥居を修造して今日に至る。

元寇の碇石…蒙古軍船の碇石です。当神社、東方玄海の海中より引き上げたものです。

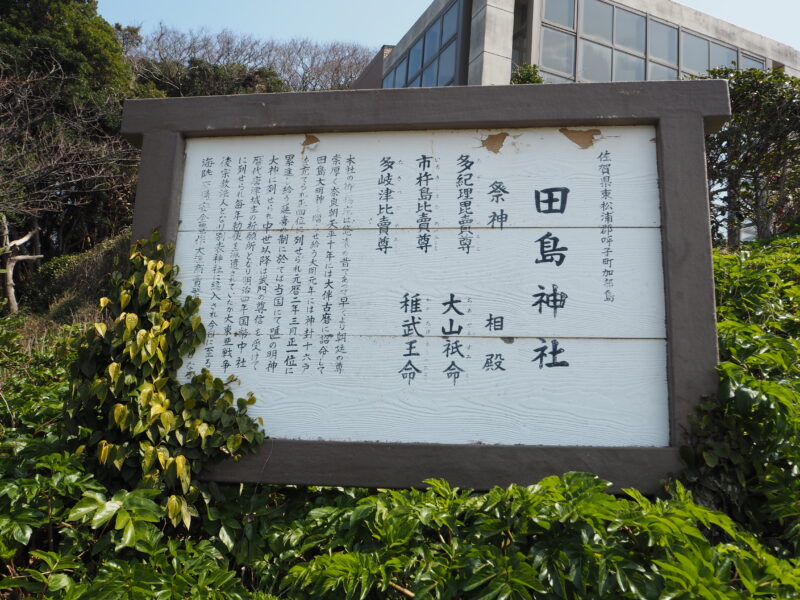

御祭神

田心姫尊(多紀理毘賣尊(たごりひめのみこと))

市杵島比姫尊(市杵島比賣尊(いちきしまひめのみこと))

湍津姫尊(多岐津比賣尊(たきつひめのみこと))

相殿 大山祇命(おおやまつみのみこと)

稚武王命(わかたけおうのみこと)

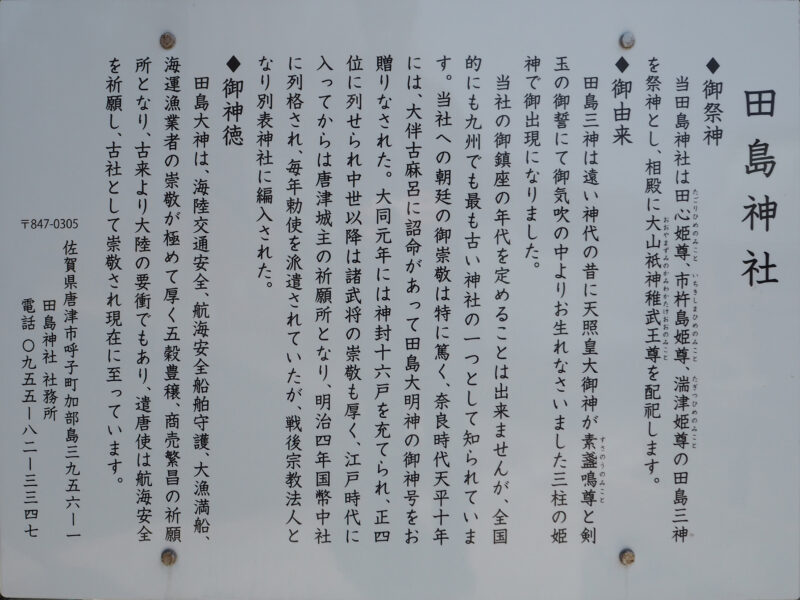

御由緒

当社の創建は神代の昔であり、年代を定めることはできません。一説には弥生時代後期とされております。大陸への最も安全な航路の出発点であった呼子港と名護屋港が天然の良港であると言われる理由は加部島と言う防波堤をなしには語れません。このような当地に海上交通安全・国家安全を祈る当社が鎮座しますことは自然の成り行きと申せましょう。

…又渡一海千餘里至末盧國 有四千餘戸 濱山海居

草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沉没取之…

「又、一海を渡ること千余里にして末盧国に至る。四千余戸有り。山海に浜して居す。草木茂盛し、行くに前人を見ず。魚鰒を捕るを好み、水の深浅無く、皆、沈没してこれを取る。」

※三国志 魏書 第三十巻 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条より抜粋

日本で最も有名な中国の史書に「魏志倭人伝」があります。倭国についての記述を残していて邪馬台国論争で有名な書物です。その中で対海国(対馬)と一支国(壱岐)を経て至る本土最初の地が末盧国になります。当地はその末盧国にあたり古代より大陸との交流の要所として栄えてきた地域であります。末盧国に対する記述では小さな漁港そのままの情景が描かれており、道路は獣道に近い様子です。この点は太閤秀吉の名護屋城築城の時代も変わっていなかったようです。この地域にとって主な交通手段は船による海上交通でありました。

古墳時代や飛鳥時代でも国交のための船が行き来したものと考えられますが、当社が大和朝廷からの崇敬を受けた最も古い記録は奈良時代になります。遣唐使の帰途に嵐にあった吉備真備が、一心に田島神に航海安全を請うたところ一転嵐の中に光が差し、無事に帰還できたとのことです。この話から天平10年(738)に大伴古麻呂が聖武天皇の使者として「田島大明神」の神号を授けに来たと伝えられています。

大和朝廷が管理する神社をリストアップした最初の記録であります延喜式神名帳(927)の中に「田島坐神社 名神大」とあり肥前国唯一の大社として記録されていることからも、当時ことのほか大和朝廷から熱い崇敬があったことがわかります。同じく延喜式神名帳の頭注として当社相殿の稚武王(わかたけのみこ)を上松浦明神、長崎県平戸市・志々伎神社の御祭神、十城別王(とおきわけのみこと)を下松浦明神と記録されていますが、共に日本武尊(やまとたけるのみこと)の御子でありまして、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の弟君であられる国防の要素の強い背景を持つ神様であられます。

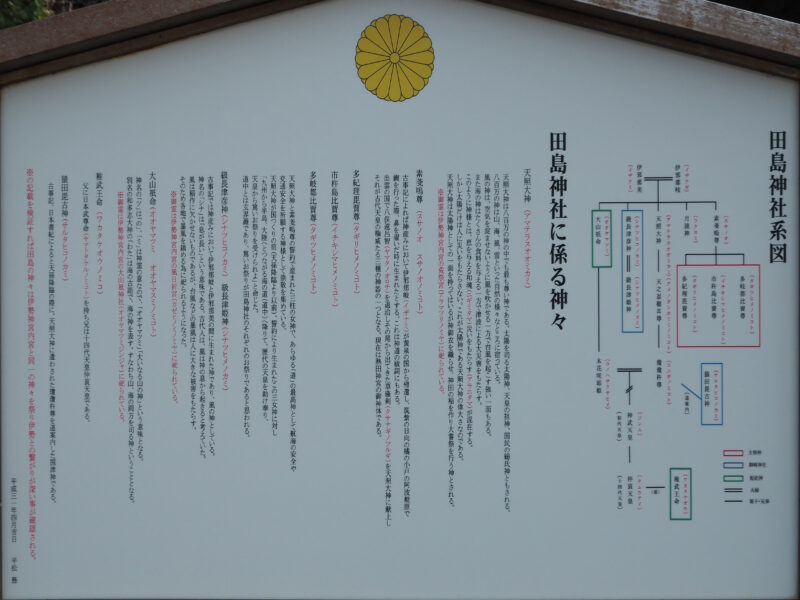

御祭神は田心姫尊(たごりひめのみこと)、市杵島比姫尊(いちきしまひめのみこと)、湍津姫尊(たきつひめのみこと)古事記・日本書紀の中で天照大神と素戔嗚尊の誓約によってお生まれになり、大陸への航路「海北道中」の守護の役割を受け賜ったとされる海上交通安全の三柱です。北部九州土着の神々とされております。当社では田島三神と称し、田心姫尊を主神としてお祀りしています。 天平3年(731)、相殿に大山祇命(おおやまつみのみこと)、稚武王の二柱が合祀されております。

大山祇命: 愛媛県今治市大三島町の大山祇神社からの勧請と思われます。山の守護神であり、山の樹木が雨水を蓄えることから水源・水利の神として農業の神とされます。日本神話の中では国生みの神の伊邪那岐・伊邪那美の御子で山の神とされ、後年瀬戸内海の村上水軍の奉斎などにより海の神ともされています。

稚武王: 日本武尊の御子で仲哀天皇の弟君であられます。神功皇后の征韓に同行し、帰りに当社にて「懇ろに奉斎されよ」と駐屯を命じられたと伝えられています。同様に駐屯を命じられたとする平戸の志々伎神社の御祭神であられます十城別王と期を同じくして神号を戴いた記録から、朝廷から国防・国際交流の拠点としての役割を求められていたものと思われます。

(名神大社 田島神社 由緒書より)風の見える丘公園に由緒書の冊子がありました。

主祭神の3柱は宗像大社祭神の宗像三女神に同じ姫神で、宗像大社の元宮(ルーツ)ともいわれています。

「一宮」とは…

律令の時代に諸国ににおいて最も崇敬された神社です(「肥前」、「肥後」など)。朝廷や国司が制定したのではなく諸国において由緒の深い神社、崇敬の篤い神が一種の序列をなし、その最上位に位置づけられた神社が一宮とされました。

平安時代、肥前国では田島坐神社(現 田島神社)が安全航海の神として崇敬され神階も與止日女神社より上で『神名帳』では肥前国唯一の大社に列していました。

しかしながら遣唐使の廃止もあって、その地位は低下し代わって中世以降は国衙に近い與止日女神社の地位が高まり肥前国一宮として崇敬されたといいます。

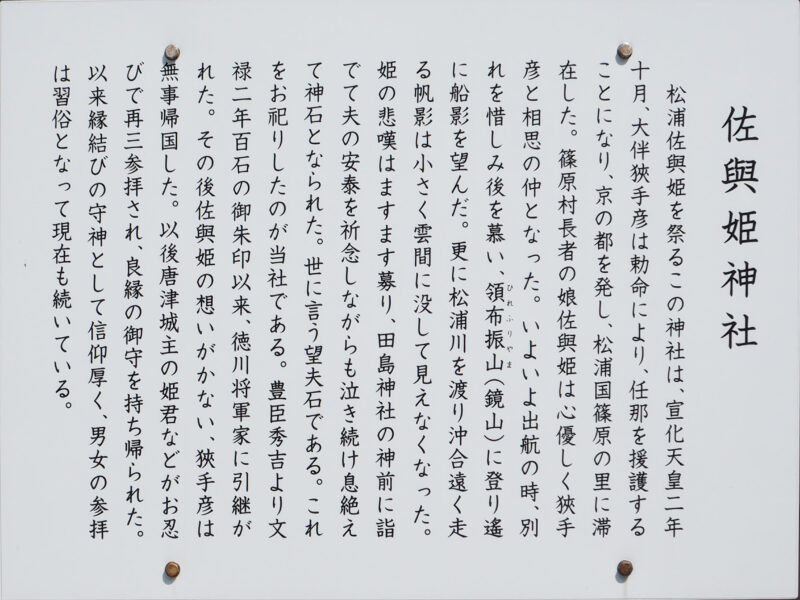

末 社 佐與姫神社(さよひめじんじゃ)

道の駅 厳木(きゅうらぎ)「風のふるさと館」には、大きくそびえ立つ高さ15メートルほどの佐用姫像があります。約15分で1回転するそうです。

御祭神

松浦佐與姫尊 (まつうらさよひめのみこと)

御神徳 縁結び 夫婦円満

宣化天皇2年、任那の援軍として新羅と戦うため松浦の地に来た大友狭手彦庭と恋仲になった佐與姫は戦地へ向かう船を追って加部島へと渡ってきて「この地で悲歎泣血の餘化して石になれり」という。その望夫石は注連縄を張って祭祀されておりましたが、太閤秀吉により「野ざらしでは忍びない」と文禄2年、社領百石の寄進がありました。(朱印状が現存)

それで望夫石を覆う形で社殿が建立されたということです。(望夫石は現在当神社の本殿床下に祀ってある。)この寄進は明治時代に至るまで続けられ、唐津藩のお姫様のお忍びでの参拝が恒例だったそうです。(縁結び・夫婦円満)

末 社 御崎神社(みさきじんじゃ)

御祭神 級長津彦神(しなつひこのかみ) 級長津姫神(しなつひめのかみ)

猿田彦神(さるたひこのかみ)

文禄の役で軍船「小鷹丸」は船首に眞榊と神鏡をお祀りし、航海したが七度の往復に耐え帰還した。その神恩感謝のために奉納されています。(海上・旅行安全)

太閤祈念石

文禄の役に際し当社の禰宜神主などが17日間に及ぶ祈祷を行った。満願に及んでも割れなかったが、太閤秀吉公自ら参社し、槍を突き立てると一山鳴動して内より割れたという伝説がある大岩。

コメント