福岡県みやま市瀬高町太神にある「こうやの宮」(磯上物部神社)。

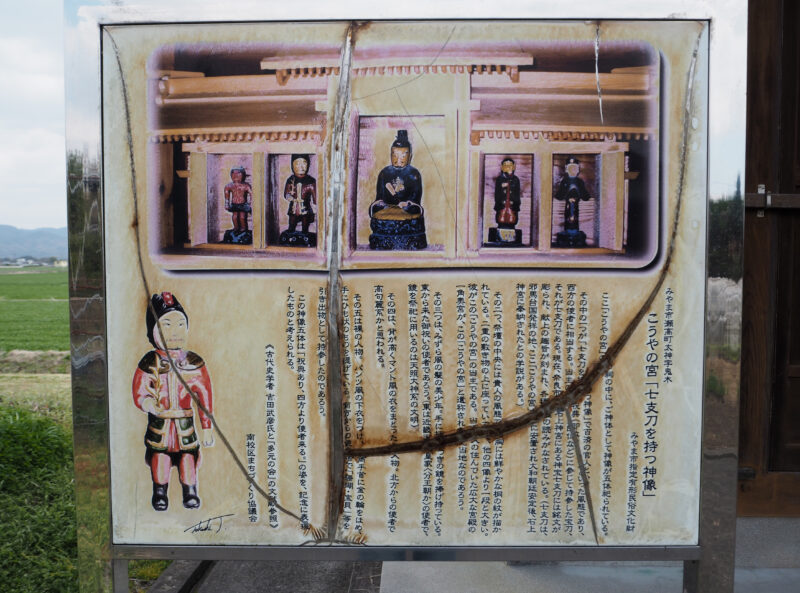

「七支刀をもつ神像」みやま市瀬高町太神(おおが)字鬼木長島(おさじま)

「こうやの宮」は正式には「磯上物部神社(いそのかみもののべじんじゃ)」といい、高良山との関係が深いようです。この地の旧名は筑後国山門郡太神村で、『倭妙類聚抄』には「太神郷」と出てきます。

現存最古の分類体漢和辞書「和名抄」には、「山門」には「夜万止」(やまと)、「太神」には「於保美和」(おほみわ)、「草壁」には「久佐加部」と読み仮名がついています。

「太神」の読みは「おおみわ」…「おおかみ」…「おおが」と変化しているのが分かります。

この場所、「こうやの宮」から七支刀を持った神像が発見されました。これは奈良県にある石上(いそのかみ)神宮の七支刀の発見(明治6年)(銘文が本格的に解読され始めたのは1874年(明治7年))よりずっと古くから伝わっているものです。石上神宮の七支刀の模倣ではないのです。

「こうやの宮」の祠の中に御神体として神像が5体祀られています。

左から2体目が「七支刀をもつ神像」(一つは欠けてなくなっている)

その中の一つが「七支刀をもつ神像」で百済の官人といった風態であり西方の使者に相当する。当主の祝典(即位など)に参じて持参した宝刀、それが七支刀である。現在、奈良市石上神宮にある神宝七支刀には銘文が彫られ、献上の趣旨が刻まれ、各種の読みがなされている。(七支刀は、邪馬台国発祥の地、ここ「こうやの宮」に安置され大和朝廷安定後、石上神宮に奉納されたとの学説がある。)

その二つ、祭壇の中央には貴人の風態で胸には鮮やかな桐の紋が書かれている。二重の敷物の上に座っていて、他の四像より一段と大きい。彼がこの「こうやの宮」の当主である。当人の住んでいた広大な宮殿の一角奥宮が、この「こうやの宮」と遺称された当地なのであろう。

その三つは、みずら風の髪の美少年。手に柄付きの鏡を揚げ持っている。東から来たお祝いの使者であろう。(東は近畿天皇家〈分王朝家か〉の使者で、鏡を祭祀に用いるのは天照大神系の文明)

その四つは、背が高くマント風の衣をまとった人物。北方からの使者で高句麗系かと思われる。

その五は裸の人物。パンツ風の下衣をつけ、両手首に金の輪をはめ、手にひも状のものを提げている。南方からの使者で「珊瑚・宝貝」等を引き出物として持参したのであろう。

この神像五体は「祝典あり。四方より使者くる。」の姿を、記念に表現したものと考えられる。

《古代史学者 古田武彦氏と「多元の会」の文献参照》

(看板の書き出し。誤字脱字あるかも…)

七支刀とは、現在奈良県天理市石上(いそのかみ)神宮に伝わる国宝の鉄鉾で刀身の銘文から泰和4年(369)百済の太子貴須から倭軍派兵によって高句麗を討った御礼に倭国王旨に献上された刀です。

「日本書紀」に神功皇后が朝鮮・百済から献上されたと記されている「七枝刀(ななつさやのたち)」にあたると考えられ、七支刀は、いったん邪馬台国の発祥の地として有力視されているみやま市太神の「こうやの宮」(磯上物部神社)に安置され、大和朝廷が安定した後に物部一族により天理市の石上神宮に奉納されたものと一部の郷土史愛好家の中で推定されています。

石上神宮をイソノカミ神宮と呼ぶのと、磯上物部神が同じ発音であるのは偶然ではないような…

数年前、一般道で出雲に行った時に偶然…というか、何処かが工事中でナビに連れられたんですけど…前の道を通ったので物部神社を参拝しました。その時の画像です。

年末に宇佐神宮でガイドさんの話を聞いてから色々調べてここまで来ました。

もう少し書き進めたいけどこの辺で。

コメント