福岡県みやま市瀬高町山門にある車塚古墳。

福岡県みやま市は2007年に瀬高町、山川町、高田町の3つの町が合併してできた市です。

古墳の現状は後円部から前方部の墳項部に祠と公園があり、墳丘上部がかなり削られているようです。かつては周囲に堀、陪塚(ばいちょう)があったようですが今は無く、古墳周濠の痕跡はわかりづらくなっています。

車塚古墳の由来は、形が「車駕」、「御所車」に似ているので土地の人々は車塚と呼ぶようになったとか、日本書紀による神功皇后が山門県の土蜘蛛・田油津媛を服従させるため、この地に兵を進めた時の「駐輦所(ちゅうれんしょ)」が近くの草場香椎神社付近であったからとも。(草場(くさば)は戦場(いくさば)が変化した、「牧場」を略して草場(くさば)になったとも)車塚古墳は、その大きさから邪馬台国の卑弥呼の墓との説もあります。

江戸時代に古墳から漢鏡三面が出土し古墳の中央に収められていましたが現在は、その行方も分かっていません。鏡は直径22cm位、取手5.6cm位で天竜の尾を刻してあり紐を通す穴があったといわれています。

もう少し日を跨いだら桜が見れたかも…

古墳の中央にお堂が建てられており「鏡堂」と呼ばれています。ここに鏡が収められていたのでしょうか?

江戸時代の文政7年(1824)5月から翌8年11月まで20回にわたり開催されていた「耽奇会(ちんきかい)」という古物の会合で柳川藩士の西原一甫さんが「車塚神鏡」として一面の獣帯鏡を出品したことが『耽奇漫録』という記録に残されているようです。

会合には主要メンバーとして藩命により柳川に下向するまで(第一回~第十二回)参加しており、第十回の会に「車塚神鏡」として一面の獣帯鏡を出品し、解説として車塚古墳から鏡三面が出土した三面のうち一面を図示(流雲文縁細線獣帯鏡)したことが記載されています。

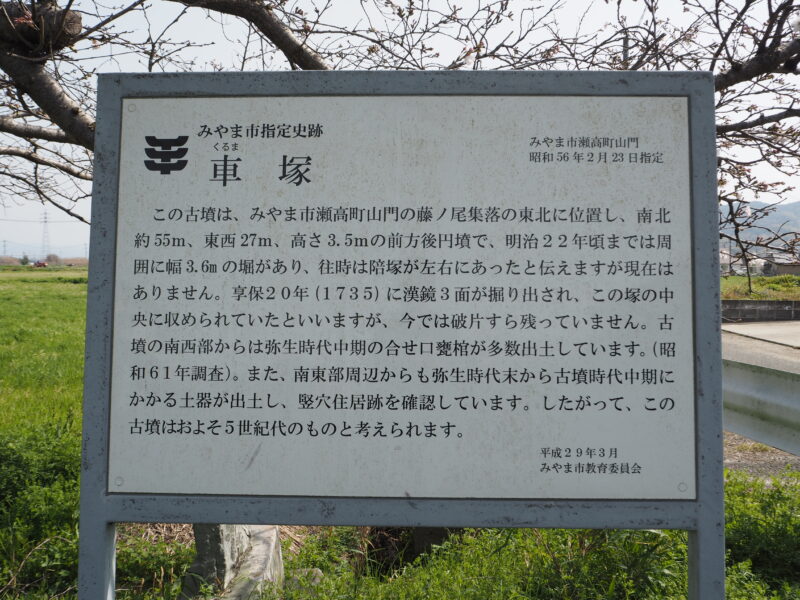

みやま市指定史跡 車塚

この古墳は、みやま市瀬高町山門の藤ノ尾の集落の東北に位置し、南北約55m、東西27m、高さ3.5mの前方後円墳で、明治22年頃までは周囲に幅3.6mの堀があり、往時は陪塚(ばいちょう)が左右にあったと伝えますが現在はありません。享保20年(1735)に漢鏡3面が掘り出され、この塚の中央に収められていたといいますが、今では破片すら残っていません。古墳の南西部からは弥生時代中期の合わせ口甕棺が多数出土しています。(昭和61年調査)また、南東部周辺からも弥生時代末から古墳時代中期にかかる土器が出土し、竪穴住居跡を確認しています。したがって、この古墳はおよそ5世紀代のものと考えられます。

塚の中央に収められていた漢鏡3面が出品されていたということは…

…ということでしょうか?知らんけど。

コメント