福岡県福岡市東区志賀島にある志賀海神社。

海神社の総本社を称し龍の都と称えられ古代氏族の阿曇氏ゆかり地として知られています。

志賀島は金印(漢委奴国王印)が出土したことで有名ですが当地で奴国の印が出土した理由は未だ明らかではないようで阿曇氏ひいてはその氏神たる志賀海神社と奴国の関わりを推測する説もあり同東区名島の名島神社では阿曇氏を儺(那)懸主(県(あがた)の一つの主)であるとしています。

御潮井(海岸から真砂を採取)。御砂を体にかけて身を清めます。

禊祓いの神様であるために、ご参拝の前に御潮井を左、右、左と軽くふり清めます。 手水舎では左手、右手、口を清めてから参拝します。

印鑰社(いんやくしゃ)

御祭神 久那土神・天磐楠船神・迦具土神

御神徳 入り口の神として邪厄を祓う

不惣来社・船玉社・愛宕社の三社が

雁ノ巣にあった航空隊の奉安殿

移築とともに合祀された社

山乃神

御祭神 大山津見神

ご神徳 えんむすび 夫婦円満 開運

おこぜやあらかぶを供えると、その顔立の悪さを見て滑稽に思われ、快く願いを叶えてくれる。又、空の財布を供えて願い持ち帰ると財が貯とも云われ、幸福の道先案内の神として信仰されている。

志賀海神社の神事の一つに「山誉(やまほめ)祭」というものがあります。

これは、「山を育てれば海が生きる」という安曇族の知恵に基づくお祭りなのだそうです。(志賀海神社の神職さんは代々安曇族の末裔)

押されるような圧が凄かった…近付くと霧散するように穏やかに…

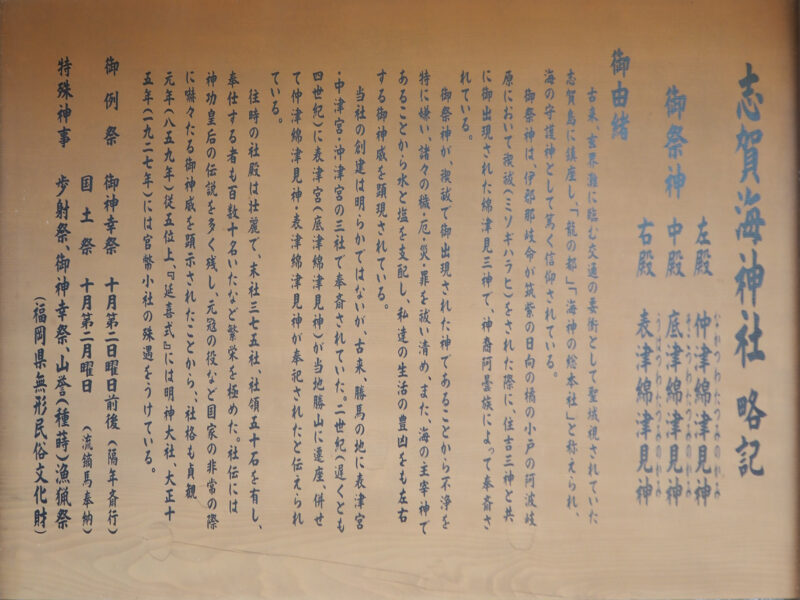

御祭神

左殿 仲津綿津見神

中殿 底津綿津見神

右殿 表津綿津見神

御由緒

古来、玄界灘に臨む交通の要衝として聖域視されていた志賀島に鎮座し、「龍の都」「海神社の総本社」と称えられ、海の守護神として篤く信仰されている。

御祭神は、伊耶那岐命が筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原において禊祓(ミソギハラヒ)をされた際に、住吉三神と共に御出現された綿津見三神で、神裔阿曇族によって奉斎されている。

御祭神が、禊祓で御出現された神であることから不浄を特に嫌い、諸々の穢・厄・災・罪を祓い清め、また、海の主宰神であることから水と塩を支配し、私達の生活の豊凶をも左右する御神威を顕現されている。

当社の創建は明らかではないが、古来、勝馬の地に表津宮・中津宮・沖津宮の三社で奉斎されていた。二世紀(遅くとも四世紀)に表津宮(底津綿津見神)が当地勝馬に遷座、併せて仲津綿津見神・表津綿津見神が奉祀されたと伝えられている。

むかしの社殿は壮麗で、末社三七五社、社領五十石有し、奉仕する者も百数十名いたなど繁栄を極めた。社伝には神功皇后の伝説を多く残し、元冦の役など国家の非常の際に嚇々たる御神威を顕示されたことから、社格も貞観元年(八五九年)従五位上、『延喜式』には明神大社、大正十五年(一九二七年)には官幣小社の処遇をうけている。

(案内板より)

全国海神社の総本宮。

志賀島は「神の島」と言われ(厳密には「島」ではありませんが)お墓すらつくることも禁じられていたようです。非常に神秘的な空気あふれる古社です。

境内には摂社今宮神社、磯崎社等12社の末社があります。

遥拝所

拝殿の右側には遥拝所があり雄雌2つの亀石が祀られています。これは志賀島に伝わる神功皇后伝説にちなんで奉納された霊石です。神功皇后が三韓征伐の際に無事凱旋できるように海の神様・阿曇磯良丸(あづみのいそらまる)を通じて祈願したところ海から雄雌の黄金の亀に乗った神々が現れ航路を守り導いたと伝えられています。後にその亀が石になって志賀島の海岸に流れ着き奉納されました。

雄大な玄界灘と博多湾を望み鳥居の遥か先に大嶽神社・小嶽神社を拝むことができます。

志賀島に残る数々の神功皇后伝説

神功皇后は三韓出兵に際して志賀島の阿曇磯良を召されました。そして龍神より干珠満珠を授かり無事に三韓を平定して帰還されました。

志賀海神社にはその様子を描いた神功皇后出兵絵巻が残されています。志賀島には神功皇后伝説にちなんだ地名が多く残っています。

阿曇磯良を海国から召し出そうと7日7晩神楽を奏したところが舞能ヶ浜。志賀島にお着きになり願いがかなったと仰せられたところが叶ヶ浜。皇后が馬から下りられたところが下馬ヶ浜。志賀大明神に奉賽した際に馬が喜びいなないたので勝馬となったといわれています。 また志賀海神社裏手の山を勝山と称され、そこに櫂を奉られました。

福岡県北九州市、関門海峡に面して鎮座する和布刈神社。

志賀島の島名は神功皇后来島に由来し対岸と近かったことから「ちかしま(近島)」と呼ばれたものが、なまって「しかしま(志賀島)」になったと伝えられています。(「近島」と呼ばれたものがなまって「資珂島」になったという説も。)

君が代

日本国歌【君が代】は 明治の初めに国歌に定められましたが、それ以前より福岡県の志賀海神社に伝わる神楽【山誉め祭】の一節に、「君が代」が詠まれていました。 山誉め祭を見た神功皇后が喜び「波が途絶えるまで伝えよ」と言った伝承があるようで少なくとも1600年以上前から神事が存在したことになります。

「君が代(だい)は 千代に 八千代に さざれいしの いわおとなりて こけのむすまで

あれはや あれこそは 我君のみふねかや うつろうがせ 身骸に命 千歳という

花こそ 咲いたる 沖の御津の汐早に はえたらむ 釣尾にくわざらむ 鯛は沖のむれんだいはや

志賀の浜 長きを見れば 幾世経らなむ 香椎路に向かいたる あの吹上げの浜 千代に八千代まで

今宵 夜半につき給う 御船こそ たが御船ありけるよ あれはや あれこそは 安曇の君の めし給う 御船になりけるよ

いるかよ いるか 汐早のいるか 磯良が崎に 鯛釣るおきな」(山誉め祭より)

国歌である君が代に酷似しているが先々代の香椎宮・宮司 木下祝夫氏の父である木下美重氏によれば、この山誉祭神楽歌が旅芸人によって広められ古今和歌集に収められ、のちに薩摩琵琶の『蓬莱山』にある「君が代」になり国歌になったことが香椎宮に所蔵されていた筑紫の神楽記録から判明している。

また福岡市東区にある名島神社と福岡県大川市の風浪宮にも類似した神楽歌が伝わっている(志賀海、名島、風浪宮の三社の神職は共に安曇氏)。

鹿角堂(神功皇后(仲哀天皇の后;応神天皇の母)が対馬で鹿狩りをされた折に奉納したのが起源。以降、祈願成就の際に納められてきたものといわれ現在1万本の鹿角が奉納されている。)

直書き、書き置きの御朱印には、金印「漢委奴国王」のはさみ紙が添えられます。

近くの金印公園には金印のレプリカも。

金印は福岡市博物館で常設展示されています。(福岡タワー付近)

遠くには福岡タワー辺りを望めます。(曇り空だった…)

志賀島出身ということで…乃木坂46『懐かしさの先』

「逃げ水」のメロディーとシーン、撮影時の全メンバー、乃木坂46での活動時の靴や衣装など細かい演出。

ラストの頷きは台本にどこか遠くから『楽しかったかい?』と聞くセリフが書いてあって、その頷きらしい。

コメント