福岡県みやま市瀬高町太神に伝わる「宇津良姫(うずらひめ)塚」。(宇津羅姫)

宇津良姫(うずらひめ)塚

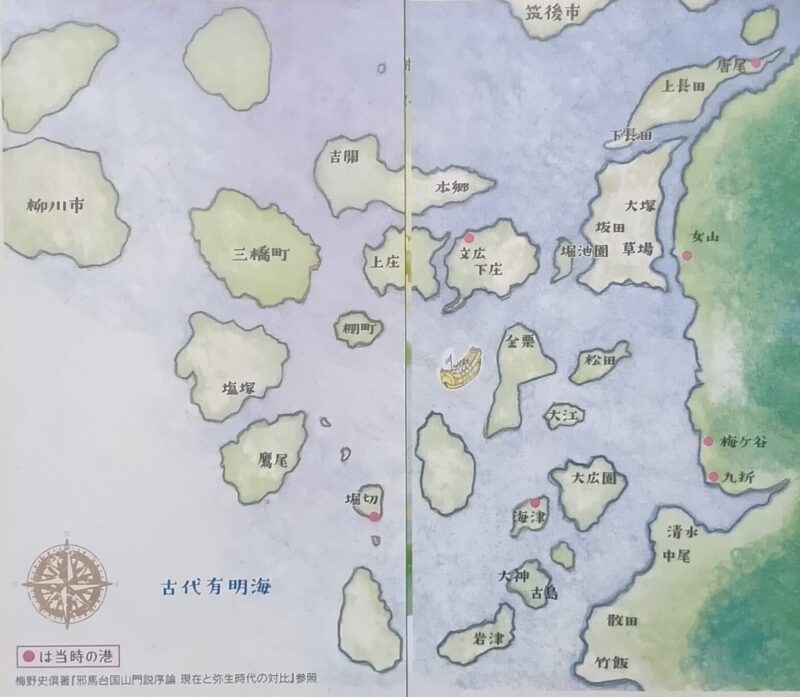

景行天皇、筑紫国巡行の時黒崎より宇津に至る航路を守護した女酋長。飯江川、緑川の合流点、宇津海域を領有する大地主神の娘といわれています。浮島に墳墓がつくられました。

宇津良姫塚の隣に祀られているのが父の大地主神のようです。

大地主神は大国主のことであるという説もあるようですが、近辺に天満宮が複数鎮座していることから、おおとこぬしのかみ=事代主だったとも。

道を挟んで反対側には宇津天満神社があり学問の神様、菅原道真公が祀られています。本来天満社とは事代主を手間天神として祀っていたそうです。宇津部落の産土神です。

文章は変わりますが、以下内容と同等と思われる冊子を見つけ引用。

宇津良姫塚 長島 宇津にある由緒などを次にかかげる

宇津良姫は飯江川、緑川の合流点、宇津海域を領有する大地主神の娘である。

延喜式内神として記録がみゆ 当時の女首長也 宇津良姫は宇津に鎮座します。

一.伝説によれば景行天皇筑紫巡行の折黒崎より宇津に至る航路を守護し奉りしが宇津良姫といい、依って此の浮島に墳墓を営みしという。

一.手前の石塔が宇津良姫塚、地蔵尊が父神大地主神也。

一.これより南方100mに若宮社あり通称カッパ神、罔象神を祀る。

釣殿宮(つりてんぐう)つってんさん

古書によると、天智天皇が即位前、西国修行で筑後の国江の崎より小佐島(長島)に立ち寄られた折、御労を休められ、網を引く海人に魚を召されました。その魚の名を尋ねられたら、里人は[はらか]と答えました。天皇の所望により即位後、この魚を飛鳥へ贈ったとされています。

往年、この釣殿宮は腹赤宮(はらかぐう)とよばれていました。

江の崎より舟を浮かべて御舟を着けられた此の所を[釣殿]といい、社の西に御旗を立てられた所を[御旗の森(御幡の杜)]、御鉾(ほこ)を納められた所を[鉾納森(鉾立の杜)]とよばれています。

豊漁を祈願し、これを象徴化したとみられる[月日と釣り針]を描いた旗があります。秋には、この旗を押し立てて長島全域(宇津、古島地区を除く)でのお祭りがあります。《南校区まちづくり協議会・みなみ地元学》

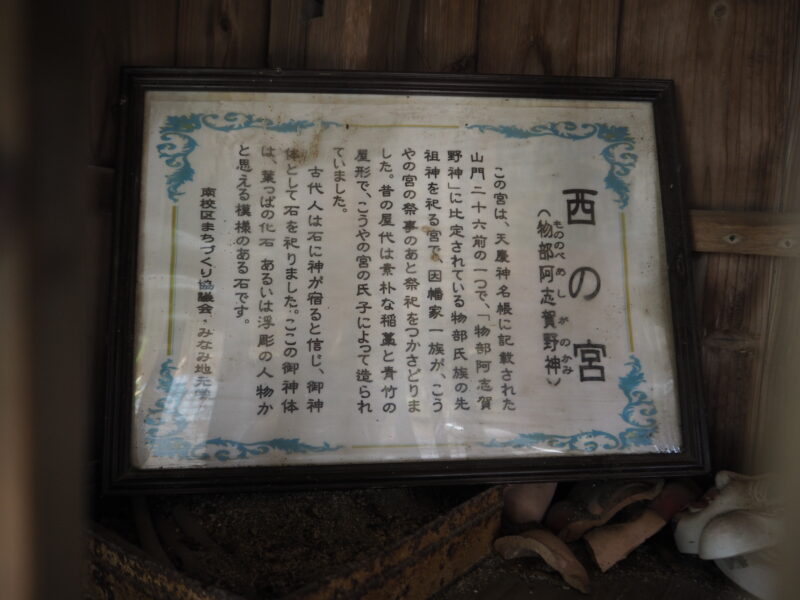

西の宮

西の宮(物部阿志賀野神)

この宮は、天慶神名帳に記載された山門二十六前の一つで、「物部阿志賀野神」に比定されている物部氏族の先祖神を祀る宮で、因幡家一族が、こうやの宮の祭事のあと祭祀をつかさどりました。昔の屋代は素朴な稲藁と青竹の屋形で、こうやの宮の氏子によって造られていました。古代人は石に神が宿ると信じ、御神体として石を祀りました。ここの御神体は、葉っぱの化石あるいは浮彫の人形かと思える模様のある石です。《南校区まちづくり協議会・みなみ地元学》

出雲大社は別名「西の宮」と呼ばれることから何かしらの関係が…

御幡の宮

「御幡の宮」と「屋須多さん」は「釣殿宮」に移動していました。

天智天皇が即位前(中大兄王子)にこの地に行幸された時、釣殿宮のあるこの場所に舟を停められました。そして御旗を掲げられたということです。それからこの場所を御幡の宮というようになりました。

屋須多さん

石の祠は屋須多さんと呼ばれ水神様を祀ってあります。祠のなかに罔象女神神と思われる女神像がおかれています。

長島太神宮

祭神は天照皇大御神。由緒は不詳。

棟札には「筑後国山門郡長島村長島神社再建于時寛弘二年」とあり、また「永享五年癸丑八月十五日同上天照皇太神宮一宇奉再建」とあることから、1005年には前身となる長島神社が鎮座しており、太神宮の名が出てくるのは1433年ということになります。

この宮は、天智天皇が即位前(中大兄王子)に小佐嶋(長島)に行幸の時、仮の御室(おむろ)として神籠木(ひもろぎ)を建て、朝夕お祈りを捧げられた所だといわれています。祭神は天照大神で、社紋は「釣殿宮」、「鉾立の社」と同じで、八弁の菊花紋の「八つ日足(やつひあし)」です祭礼は、秋に釣殿宮の祭礼と同時に行われています。

夏の田植えの後、夏越祭(なごしさい)があります。拝殿に茅の輪を飾り、神殿に神官による弓矢を使って蟇目祈祷(ひきめきとう)が行われます。《南校区まちづくり協議会・みなみ地元学》

若宮さん(若宮神宮)

この宮には若宮さん、よど姫さん、カッパさんの3体を祀ってあります。春の彼岸には藁で作った大だこ、大いか、ひさご(徳利)、盃を笹に吊るして河童さんに備える「かっぱ祭り」が300年以上も続いています。秋彼岸過ぎになると河童さんは山に入って山童(やまわろ=童子姿の妖怪)となり、春になるとまた川へ帰って河童さんになるといわれています。子供がカッパさんから引かれないようにとの願いをこめ、酒肴を供えてお祭りするのです。《南校区まちづくり協議会・みなみ地元学》

この辺りの道は農道で狭い…最近の投稿、神社巡りみたいだけど歴史探訪なんです…

コメント