宮崎県日南市、鵜戸神宮(うどじんぐう)に行ってきました。

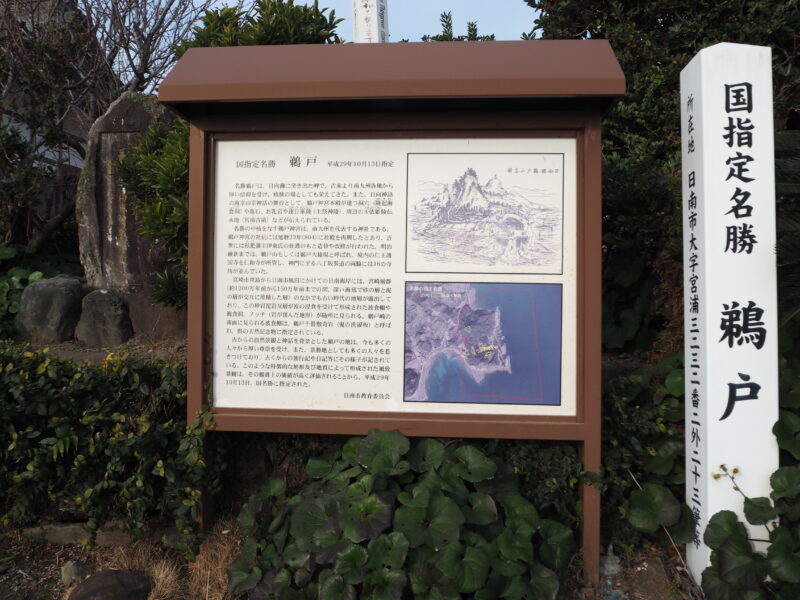

名勝鵜戸は、日向灘に突き出た岬で、古来より南九州各地から厚い信仰を受け、修験の場としても栄えてきた。また、日向神話の海幸山幸神話の舞台として、鵜戸神宮本殿が建つ洞穴(りゅうき隆起かいしょく海食どう洞)や亀石、お乳岩やはや速ひ日みね峯りょう陵(主祭神陵)、周辺のたまよりひめ玉依姫陵伝承地(宮浦古墳)などが伝えられている。

名勝の中核をなす鵜戸神宮は、南九州を代表する神社である。鵜戸神宮の社伝には延暦23年(804)に社殿を再興したとあり、近世にはお飫び肥藩主伊東氏の庇護のもと造替や改修が行われた。明治維新までは、鵜戸山もしくは鵜戸大権現と呼ばれ、境内の仁王護国寺を仁和寺が所管し、神門に至る八丁坂参道の両脇には18の寺坊が並んでいた。

宮崎市青島から日南市風田にかけての日南海岸には、宮崎層群(約1200万年前から150万年前までの間、深い海底で砂の層と泥の層が交互に堆積した層)のなかでも古い時代の地層が露出しており、この砂岩泥岩互層が波の浸食を受けて形成された波食棚や海食洞、ノッチ(岩が窪んだ地形)が随所に見られる。鵜戸崎の南面に見られる波食棚は、鵜戸千畳敷奇岩(鬼の洗濯板)と呼ばれ、県の天然記念物に指定されている。

古からの自然景観と神話を背景とした鵜戸の地は、今も多くの人々から厚い尊崇を受け、また、景勝地としても多くの人々を惹きつけており、古くからの旅行記や日記等にその様子が記されている。このような特徴的な地形及び地質によって形成された風致景観は、その観賞上の価値が高く評価されることから、平成29年10月13日、国名勝に指定された。

(日南市教育委員会)

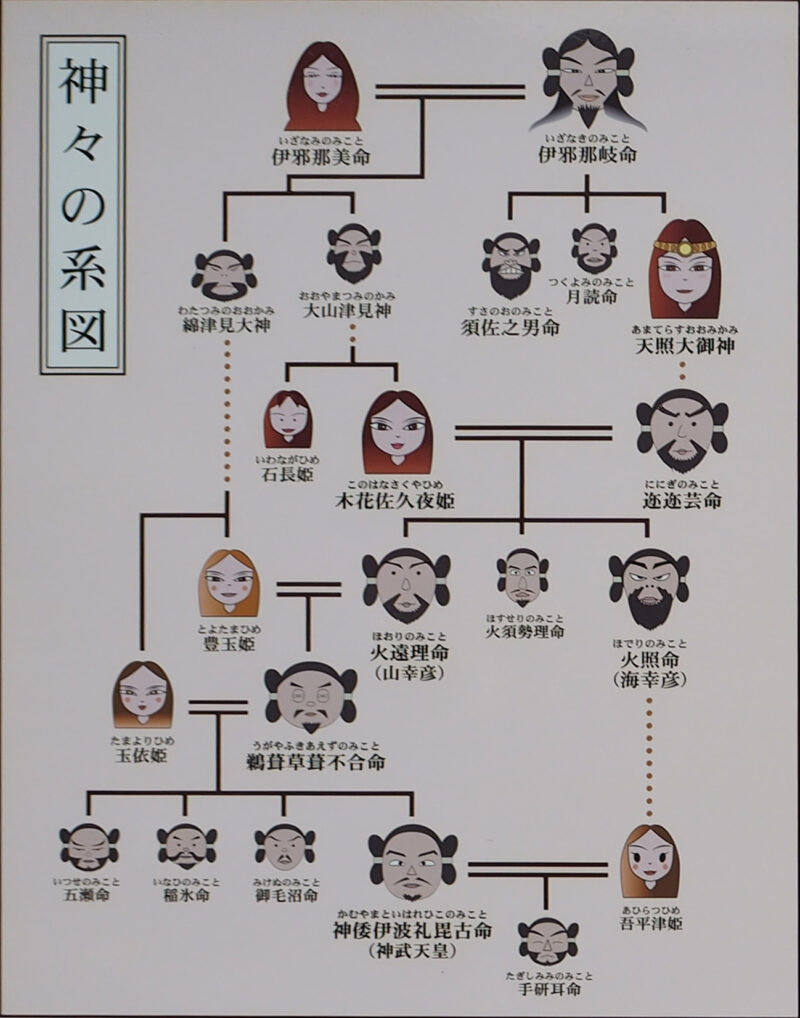

御祭神

日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)

御神祭御系譜

大日孁貴(オオヒルメノムチ)(天照大神・伊勢神宮)ー天忍穂耳尊(アメノオシホミミノミコト)(英彦山神宮)

ー彦火瓊々杵尊(ヒコホニニギノミコト)(霧島神宮)ー彦火々出見尊(ヒコホホデミノミコト)(鹿児島神宮)

ー日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト)(鵜戸神宮)

ー神日本磐余彦天皇(カムヤマトイワレヒコノスメラミコト)(神武天皇・宮崎神宮)

六柱の御祭神を奉祀している。

御鎮座

当神宮は「鵜戸さん」と愛称され、国定公園日南海岸の風光明媚な所、日南市鵜戸の日向灘に面した、自然の神秘な洞窟の中に、朱塗りの色あざやかにご鎮座されている。

この洞窟は、主祭神の産殿の址と伝えられる霊地で、およそ1千平方メートル(約三百坪)ほどの広さがある。

強烈な太陽のもと、おりなす奇岩怪礁、紺碧の海、波状岩に砕ける白波と、自然の景勝につつまれたロードパーク日南海岸の中心地に当神宮はお鎮りになっている。

御由緒

当神宮のご創建は、第十代崇神天皇の御代と伝えられ、その後第五十代桓武天皇の延暦元年には、天台宗の僧と伝える光喜坊快久が、勅命によって当山初代別当となり、神殿を再興し、同時に寺院を建立して、勅号を「鵜戸山大権現吾平山仁王護国寺」と賜った。

また宗派が真言宗に移ったこともあり、洞内本宮の外、本堂には六観音を安置し、一時は西の高野とうたわれ、両部神道の一大道場として、盛観を極めていた。

そして明治維新とともに、権現号・寺院を廃して鵜戸神社となり、後に官幣大社鵜戸神宮にご昇格された。明治を130余年経過した今日、全国津々浦々から、日本民族の祖神誕生の聖地を訪れる参拝者は、四時絶えることなく続いている。

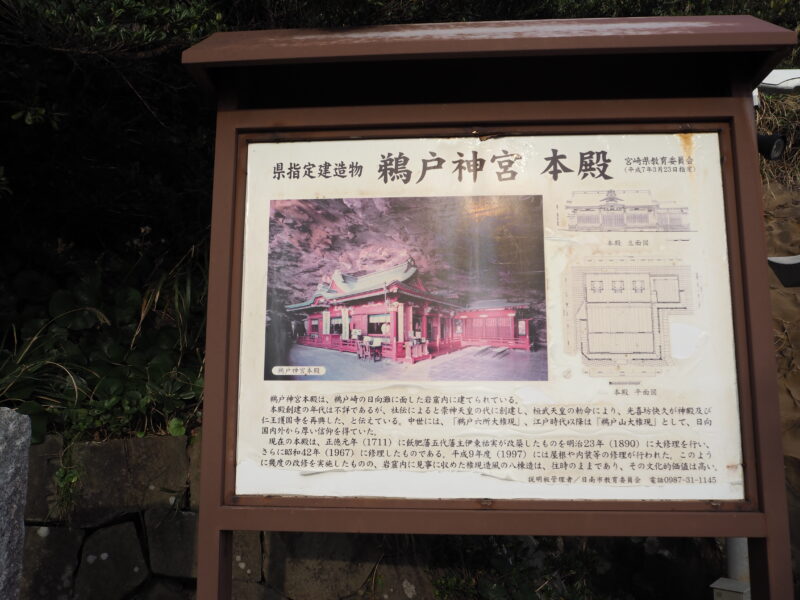

鵜戸神宮本殿は、鵜戸崎の日向灘に面した岩屋内に建てられている。

本殿創建の年代は景行天皇・崇神天皇・推古天皇の時など諸説あるが不詳。「日向地誌」によると長禄3年(1459)に後花園天皇が勅使を派遣して岩屋を見聞させたと記している。このように中世は、日向国の鎮守として各地の武将達から崇敬をうけ、江戸時代には分霊を祭る榎原神社(南郷町)と共に飫肥藩領とその周辺の人々から厚い信仰を得ていた。

現在の本殿は、正徳元年(1711)に五代飫肥藩主伊東祐実が新たに改築したものを明治22年に大改修し、さらに昭和43年(1968)に改修したものである。その後、屋根や本殿の傷みが著しくなったことから、平成8年度に、改修が行われた。このように幾度の改修を実施したものの権現造りの様式は、往時のままであり、その文化的価値は高い。

平成7年3月23日県指定。

御社殿

八棟造・県指定有形文化財

主祭神の産殿の址とされる洞窟内に建つ朱塗りの色鮮やかな本殿。お参りはここで行い、作法は二拝二拍手一拝。

御主祭神の外に五柱の大神様をお祀りしている。延暦元年の再興以来、何回となく修改築されており、近いところでは昭和43年に行い(257年ぶり)、平成9年にも改修を行っている。

御神徳

安産・育児を願う人々の信仰の拠り所である。「おちちいわ」をはじめ、念流、陰流の剣法発祥の地として、漁業、航海の守護神としての信仰も篤い。

運玉

男性は左手、女性は右手で願いを込めながら運玉を投げ、亀石の枡形に入れれば願いが叶うという…

磨崖仏

磨崖仏(まがいぶつ)は日南市指定文化財。

鵜戸山仁王護国寺の第47世の別当隆岳が明和元年(1764)から同2年に仏師延寿院に山肌の岩に彫刻されたものである。当時は鵜戸山守護仏として極彩色に施され祀られていました。

現在も新駐車場入口から見学でき、信者のお参りもあります。

近くにはサンメッセ日南も!モアイ〜!

日向のお伊勢さま”大御神社に隣接する鵜戸神社。

コメント